深入解析显卡:从基础原理到现代图形技术的演进

- 问答

- 2025-10-06 05:54:19

- 1

我与显卡的二十年纠缠

记得我人生中第一张独立显卡是NVIDIA GeForce 2 MX,2001年装在兼容机箱里,风扇声像拖拉机,却让我第一次在《雷神之锤3》里看清了敌人枪口的金属反光,那时候我以为显卡就是个「画图的」,谁能想到二十年后,我会在实验室里用RTX 4090训练神经网络?显卡的进化史,简直像一部科技界的《奥德赛》——从笨拙的像素搬运工变成了能预测光线路径的预言家。

笨拙的童年:当显卡还只是「翻译官」

早期显卡的核心任务简单得可爱:把CPU计算出的坐标数据转换成CRT显示器能理解的模拟信号,就像个结结巴巴的翻译官,GeForce 256首次提出的T&L(变换与光照)技术差点让我笑出声——它居然敢把CPU的矩阵运算抢过来自己做!当年用3DMark 2000测试时,看着粗糙的飞行船模型以12帧/秒的速度颤抖,我室友还吐槽:「这玩意儿跑个俄罗斯方块都费劲吧?」

但正是这种笨拙的自主尝试埋下了革命种子,记得2003年ATI Radeon 9700 Pro发布时,我在中关村摊位上亲眼见到支持DirectX 9.0的水波纹特效,像素着色器让《孤岛惊魂》的海水第一次有了「湿漉漉」的质感——显卡开始学会「理解」材质了,而不只是机械地填充颜色块。

混乱的青春期:通用计算的意外转折

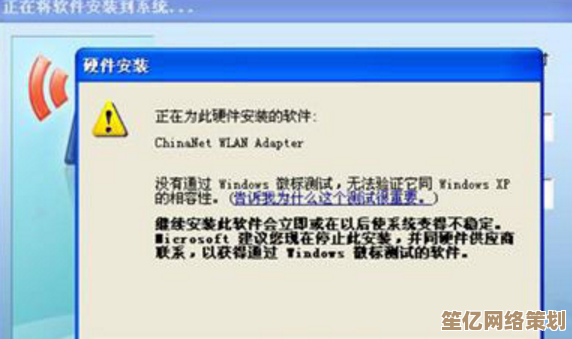

2006年NVIDIA推出CUDA时,大多数游戏玩家(包括我)都觉得莫名其妙:「我们要的是更流畅的游戏帧数,又不是拿来算圆周率!」直到我在大学实验室见到师兄用GTX 280加速蛋白质折叠计算,才惊觉显卡的流处理器阵列根本是披着图形外衣的数学怪兽。

这个阶段显卡架构开始精神分裂:一方面要为游戏渲染追求更高的浮点运算,另一方面又被科学家们抓去算天文数据,2012年挖矿热潮兴起时,我那块GTX 580被室友借去挖莱特币,显卡风扇的哀嚎声至今是我的失眠伴奏曲——谁能想到当初被游戏玩家嫌弃的通用计算能力,后来竟成了加密货币的掘金镐?

成年的焦虑:当光线追上现实

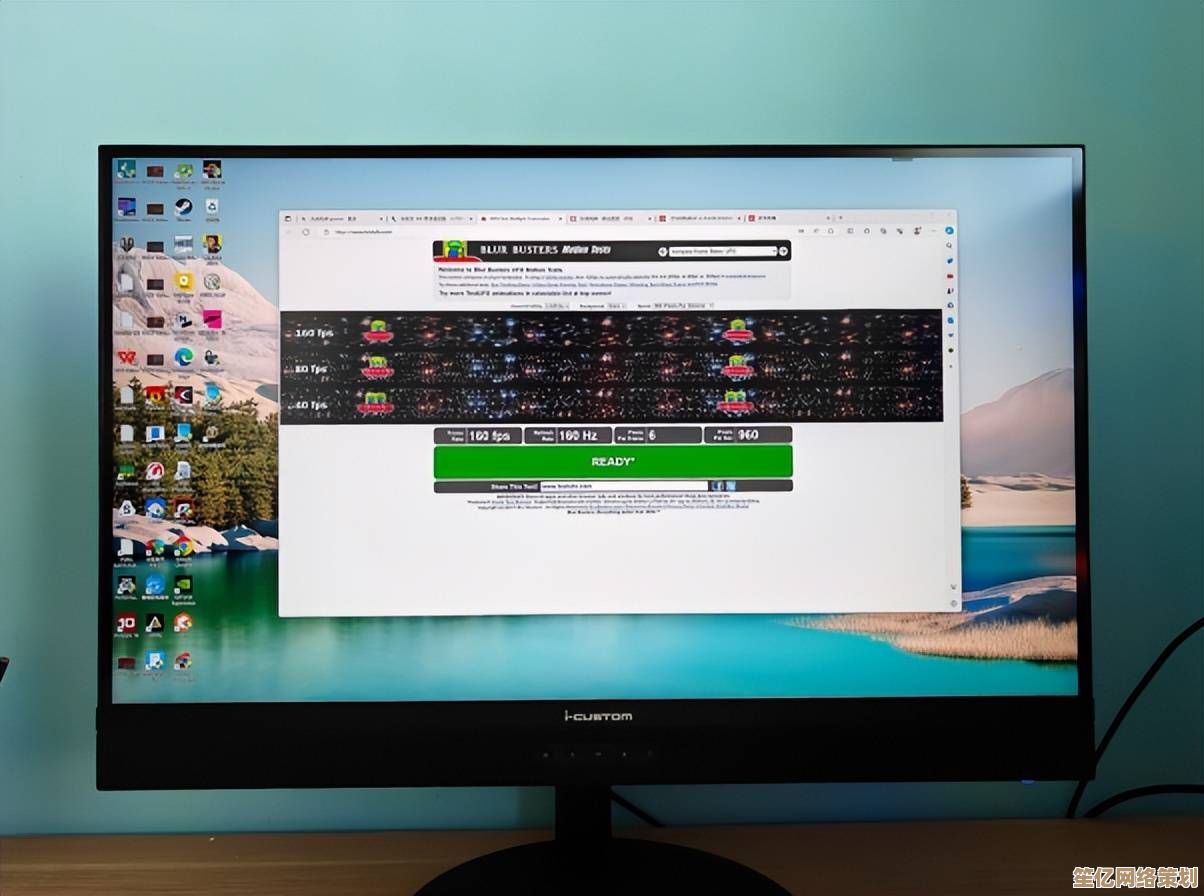

2018年RTX 20系列发布时,我对实时光线追踪技术充满怀疑:拿一半CUDA核心去跑命中检测?这就像让法拉利装货柜跑运输!直到在《控制》游戏里看到玻璃幕墙反射的动态焦散效果,才承认这次赌注赢了——传统光栅化就像用蜡笔画彩虹,而光追才是真正的光学棱镜。

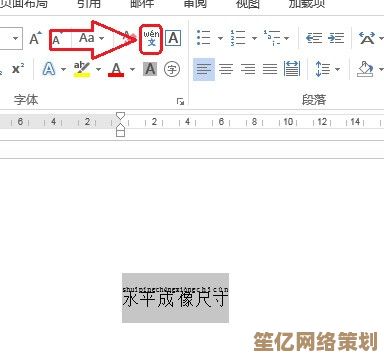

不过现在的显卡越来越像焦虑过度的完美主义者:DLSS技术本质上是在用AI脑补画面细节,我的3080Ti跑《赛博朋克2077》时,总觉得自己在玩「超分辨率猜谜游戏」,最近调试Stable Diffusion时更魔幻,看着显卡用扩散算法生成虚假的「照片」,突然意识到:这货已经从还原现实的工具,变成了制造现实的机器。

我们可能不需要更快的显卡了

现在拆开RTX 4090,散热器比显卡本身还重的荒诞感,让我想起英特尔创始人戈登·摩尔的名言:「如果汽车工业像半导体一样发展,一辆劳斯莱斯应该每小时跑50万英里,同时价格降到1美元」,但或许我们真正需要的不是更暴力的算力,而是更聪明的架构——就像苹果M系列芯片用统一内存架构甩开了显存带宽的枷锁。

上周给十年老电脑换显卡时,发现机箱里唯一没换的竟是那个GeForce 2 MX的静电袋,或许某天显卡会像声卡一样被集成进历史,但那些为每个像素挣扎过的岁月,才是计算机图形学最真实的纹理贴图,现在每次听到显卡风扇的嗡鸣,依然觉得那是数字世界最动人的呼吸声。

本文由酒紫萱于2025-10-06发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/20814.html