探索手机银行的核心功能与安全保障机制

- 问答

- 2025-10-05 11:30:18

- 1

指尖上的金库,真的安全吗?

说实话,我一开始对手机银行是有点抗拒的,大概三年前吧,我还坚持去ATM取现金,总觉得钱这东西,摸不着就不踏实,直到有一次急着转账,排队等了半小时,后面的大爷一直咳嗽,我才咬牙下载了第一个手机银行APP,结果呢?真香,但现在用久了,反而偶尔会心里发毛:这玩意儿到底靠不靠谱?

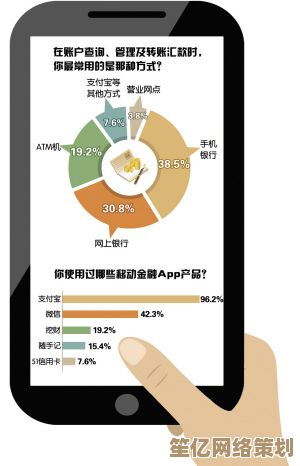

先说说那些离不开的核心功能吧,转账支付肯定排第一——现在谁还跑网点啊?我连水电费都是蹲马桶时顺手交的,但有意思的是,各家银行的体验差得离谱,比如某大行的APP,每次更新都要重新登录,验证码等得花都谢了;反而我用的一家小众银行,指纹一秒直达,连转账限额都能自己滑动调整,这种细节才是真实用处的分野吧?

再说理财功能,我表姐去年通过手机银行买了款短期理财,年化4.2%,她天天盯着收益波动,比看股票还紧张,后来才发现所谓"灵活申赎"背后藏着手续费陷阱——赎回收0.5%,其实不如定期划算,这些细节藏在十几层菜单里,普通人谁仔细读?手机银行把金融门槛降低了,但认知门槛其实变相提高了。

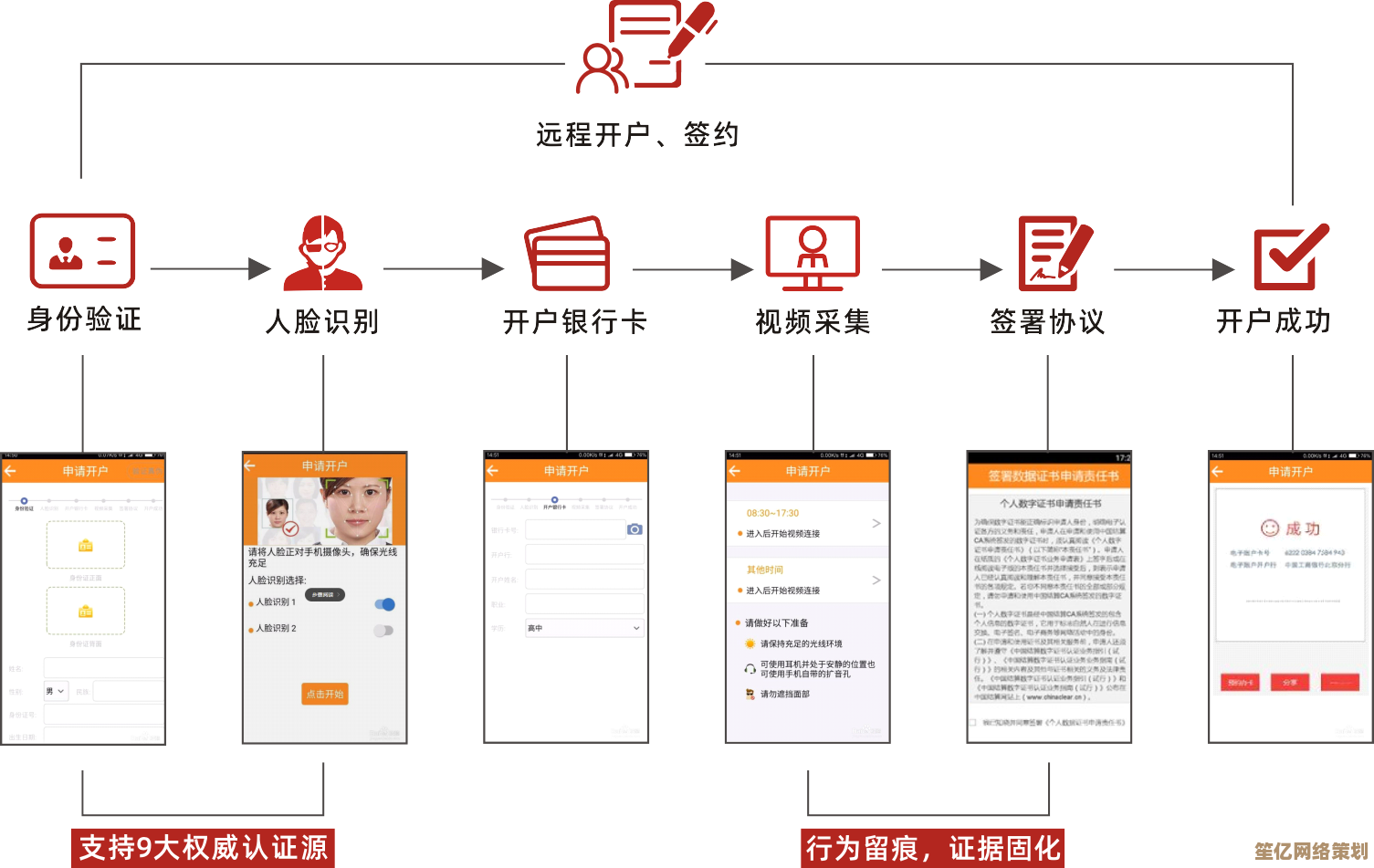

至于安全保障,哎,这个话题我能絮叨半天,银行总吹嘘什么多重加密、生物识别,但我经历过两次虚惊:一次是凌晨收到异地登录提醒(后来发现是误报),另一次是某P2P平台爆雷后,突然觉得所有数字认证都像纸糊的墙,现在我的策略特别原始——不同银行用不同密码,工资卡绝不绑定购物平台,虽然麻烦,但睡得更踏实。

生物识别也不是万能的,我同事的iPhone被儿子用面部解锁了,虽然概率低,但想想万一呢?还有一次在高铁上转账,信号断断续续,反复提示风险警告——后来才知道是银行的风控系统在监测设备环境异常,这种"看不见的防护"确实让人安心,但偶尔过度敏感也挺烦人。

说到案例,我小姨吃过亏,她收到条"银行客服"短信,点链接进了山寨APP,输密码时突然觉得不对劲——因为那个界面居然有错别字!真是哭笑不得,骗子能不能专业点?后来银行经理说,现在最怕的不是黑客技术多高明,而是这种"心理漏洞",所以我现在宁可多戳几次官方图标,也绝不点任何短信链接。

其实用久了发现,手机银行就像个数字化的守财奴——它把财富变得轻巧便捷,却也要求我们付出新的警惕性,每次更新版本时我都在想:这些新功能是真正为用户考虑,还是为了KPI拼凑出来的?比如某银行的"生活圈"功能,居然能订外卖...这真的必要吗?

或许未来会有更颠覆性的变化,但我始终觉得,技术再花哨,最后还是要回归到"信任"这个老话题上,毕竟谁都不希望某天醒来,发现指尖滑动的不是数字,而是悬在心上的刺。

(写完看了眼账户余额,嗯...果然还是得继续用着)

本文由寇乐童于2025-10-05发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/20009.html