内存与硬盘性能进化指南:深入探索天梯图背后的技术升级路径

- 问答

- 2025-10-05 05:36:32

- 1

天梯图背后的那些事儿

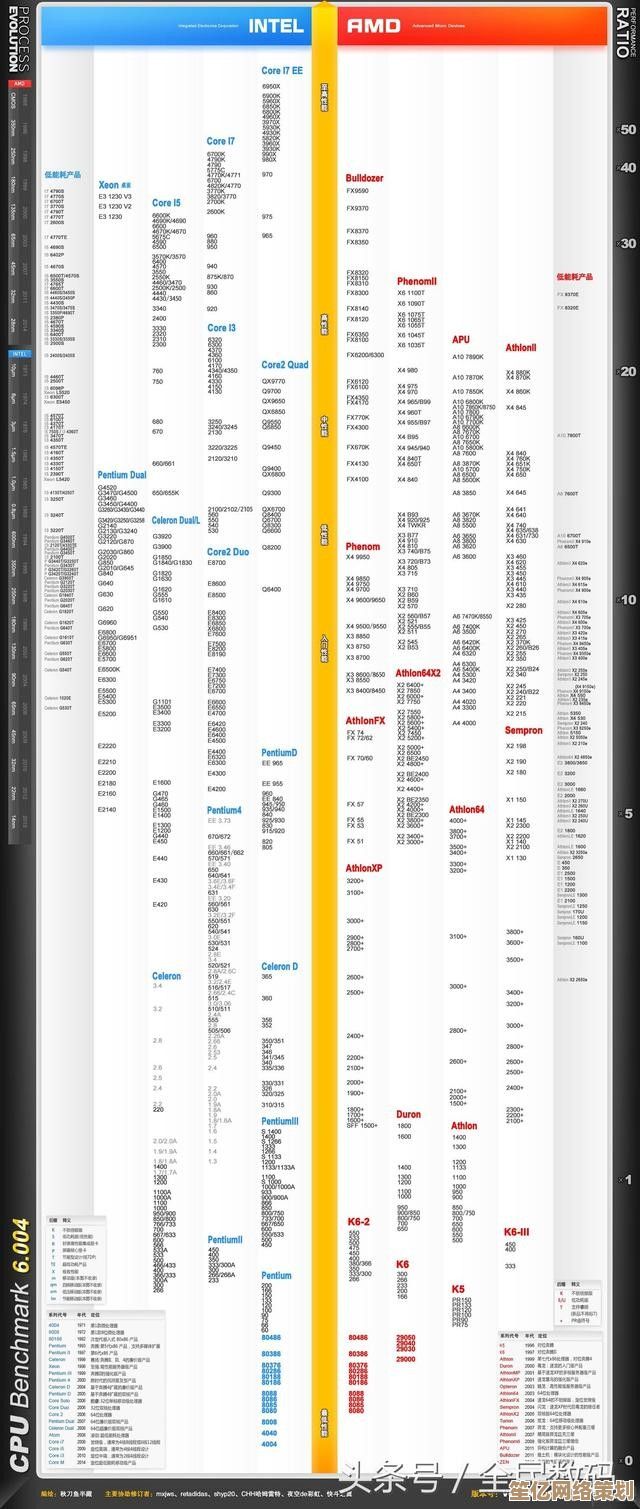

每次打开电脑,看着加载条转啊转,我都忍不住想:这玩意儿到底还能多快?从当年用软盘装游戏,到现在NVMe秒开工程文件,存储设备的进化简直像坐上了火箭,但说实话,那些天梯图排名看多了容易头晕——为什么有的内存条贵上天,有的硬盘却便宜大碗?今天咱就抛开参数表,聊聊这些年我亲眼见过的性能升级路径,还有背后那些容易被忽略的细节。

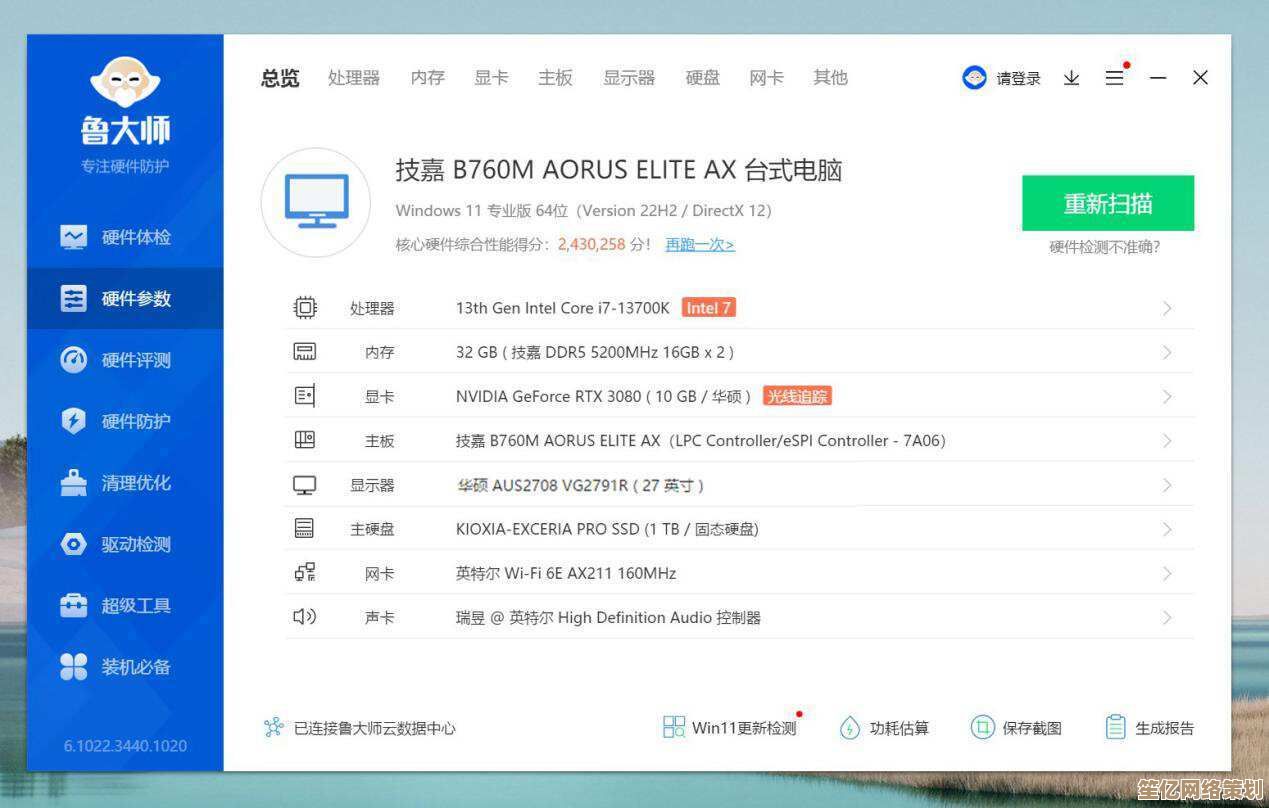

记得2008年我攒第一台电脑时,DDR2内存还是主流,那时候为了玩《魔兽世界》,咬牙加了根1GB条子,开机从3分钟缩到1分半,感觉整个人都升华了,可现在呢?DDR5的笔记本开盖即亮,连喝口水的等待时间都不给你,这种进化不是线性发生的——2014年DDR4刚普及时,实际游戏帧率提升还不到5%,远不如显卡升级来得实在,直到这两年配合Zen4架构才真正发力,这说明什么?硬件性能从来都是团队作战。

硬盘更是魔幻现实主义者,我至今收藏着一块2005年的80GB机械硬盘,读写速度才50MB/s,用现在眼光看简直像老牛拉车,但当年换到第一块固态硬盘(还是SATA接口的)时,系统启动从“能泡碗面”变成“撕个调料包”,这种体验跃迁比任何参数都真实,后来NVMe协议出来时,我特意用同一块三星970 Pro测过:PCIe 3.0到4.0的峰值速度翻倍,但日常解压文件也就快个两三秒——除非你是整天剪辑4K视频的创作者,否则真不必盲目追新。

天梯图最误导人的地方,是把连续读写速度当王道,实际上我用Pr导视频时发现,缓外速度才是命门,某国产PCIe 4.0硬盘标称7000MB/s,缓存写爆后直接掉到800MB/s,反而老款三星980 Pro能稳在2000MB/s以上,这就像跑马拉松的选手前百米冲刺猛如虎,五公里后开始喘粗气——颗粒品质和主控算法才是真内力。

最近给朋友装机组配置时,他非要上DDR5-6000,说天梯排名高,我让他用AIDA64跑了个测试,延迟比DDR4-3200还高7ns,最后还是换了时序更紧的DDR4,省下800块加了张显卡,内存性能真要抠细节,双通道比频率重要得多,四根条子插满反而可能降速——这些实战经验在天梯图里根本不会写。

说到底,存储设备的进化不是爬梯子,而是拼图游戏,AMD的3D V-Cache技术把L3缓存堆到96MB,游戏性能反超英特尔更高频的CPU;傲腾硬盘虽然退市了,但它的直接寻址理念影响了整个存储架构,下次看天梯图时,不妨多想想:这个数据是在什么平台上测的?散热条件怎样?实际使用场景能复现几分?参数背后的工程哲学,比排名有意思多了。

现在我的装机原则越来越佛系:与其追着每代新品跑,不如找准自己的真实痛点,毕竟开机快那几秒,可能还不如换把人体工学椅来得实在——当然这话可别让硬件厂商听见。

本文由畅苗于2025-10-05发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/19750.html