探索[word下标]在数据科学与文本挖掘中的关键价值及实践领域

- 问答

- 2025-10-03 01:22:27

- 1

说到“词下标”这玩意儿,可能很多人第一反应是:“啊?这不就是文本预处理里那个平平无奇的步骤吗?”——我以前也这么想,但真正扎进几个NLP项目之后才发现,这东西比我们以为的要“狡猾”得多,也关键得多。

你看,我们平时处理文本,第一步总免不了分词、去停用词、向量化,而“词下标”(word indexing)说白了就是把每个词映射成一个数字ID,听起来像图书馆里给书贴标签,枯燥得很,但问题恰恰就藏在这种“理所当然”里。

我记得去年做一个电商评论的情感分析项目,一开始直接调了Sklearn的CountVectorizer,默认配置跑了一遍,准确率死活卡在78%上不去,后来发现,问题出在标点符号和大小写处理——模型把“好!”和“好”当成了两个词,但“不好”和“好”却又被分开处理,这种时候,词下标策略的细节就直接决定了特征空间的质量,我们后来手动调整了tokenizer,把感叹号归一化、强制统一小写,还保留了部分常见否定组合(不怎么”“不太”),准确率愣是蹭到了84%,你看,就这么一个“标下标”的动作,背后是一连串关于语言理解的判断。

再说个有意思的,我在尝试做短文本聚类时,发现有些词下标策略会无意中“抹平”语义的层次,苹果”这个词,在“我想吃苹果”和“苹果发布会”里根本是两回事,如果只依赖单一数字ID,模型根本学不到这种差异,后来我们尝试结合上下文窗口动态生成下标(类似局部哈希),虽然增加了复杂度,但聚类效果明显更“像人”了,这让我觉得,词下标不只是“编号”,它其实是在帮模型搭建一个语言的坐标系统——坐标设计得不好,整个空间都是歪的。

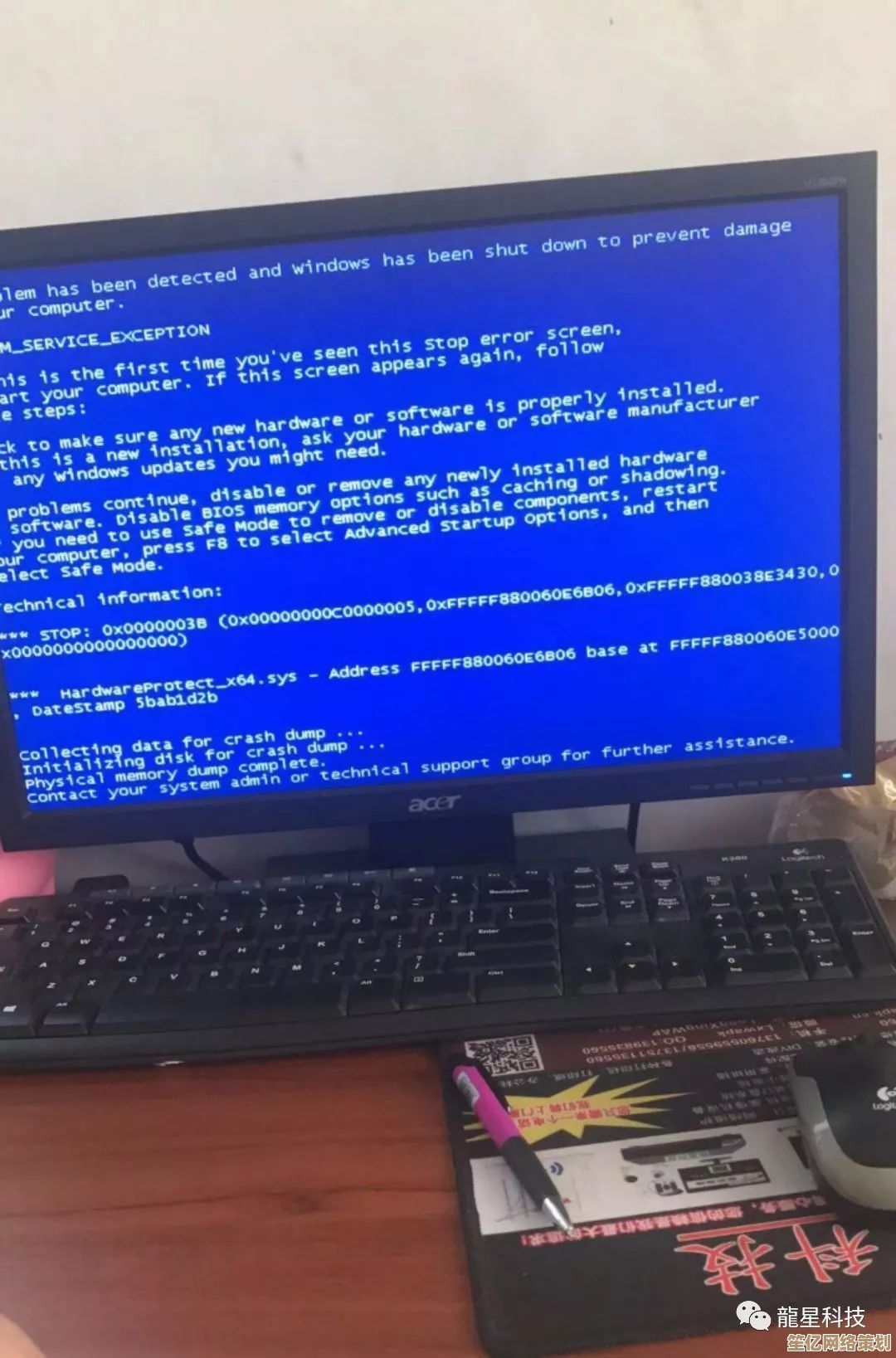

还有一次,处理医疗文本时遇到术语缩写问题。“CA”可能是癌症(Cancer),也可能是钙(Calcium),甚至可能是公司名,常规的词下标直接把它当成一个token处理,结果模型在诊断建议中乱标风险概率,吓得客户差点叫停项目,最后我们不得不在下标层加入领域词典映射,把“CA”根据上下文拆成不同ID,这个过程让我意识到:词下标不是一个孤立的步骤,它必须和领域知识、上下文感知耦合在一起。

说实话,我现在越来越觉得,NLP项目里最容易被低估的就是这些基础环节,大家热衷于聊BERT、GPT,但底层的词下标处理一旦草率,后面再高级的模型都像是在沙地上盖楼,而且这个东西还没有“一招通吃”的解决方案——社交媒体文本和学术论文的下标策略能一样吗?中文和英文的分词逻辑能通用吗?每换一个场景,都得重新琢磨一遍。

所以别小看词下标,它看似简单,却藏着数据科学与文本挖掘中最真实的挑战:如何把人类语言中模糊、多义、流动的特性,“翻译”成机器能理解的离散符号,这个翻译过程,永远需要人的直觉和干预。

也许未来某天,模型能完全自动处理这些琐碎细节,但至少现在,我还是得一边喝着咖啡一边手动调tokenizer,边骂边香地把它做到尽可能靠谱——毕竟,坑踩多了才知道,基础不牢,真的会地动山摇。

![探索[word下标]在数据科学与文本挖掘中的关键价值及实践领域 探索[word下标]在数据科学与文本挖掘中的关键价值及实践领域](http://waw.haoid.cn/zb_users/upload/2025/10/20251003012229175942574952397.png)

本文由盈壮于2025-10-03发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/17460.html