掌握图片尺寸调整技巧,轻松实现自定义大小与比例

- 问答

- 2025-09-30 08:48:39

- 2

尺寸之外,是表达的自由

那天朋友急吼吼地发来一张竖拍的合影,要求我:"快!帮我改成横的,公众号封面要用!" 我自信满满地打开软件,鼠标一拖——照片里的人瞬间被横向"压扁",活像一群被门夹过的卡通人物,朋友发来一串省略号,我盯着屏幕,尴尬得脚趾抠地,那一刻我才真正明白,调整图片尺寸,远不是拖动鼠标那么简单粗暴,它关乎比例、关乎意图,甚至关乎照片里人物的"尊严"。

工具的选择:别让"方便"成了绊脚石

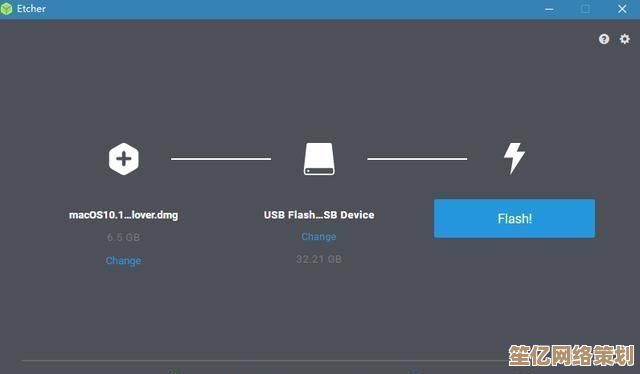

说实话,刚接触图片处理时,我沉迷于各种在线工具,一键上传,输入尺寸,下载搞定——多省事!直到那次,我把精心拍摄的京都樱花照上传到某个在线工具压缩成小图,准备发朋友圈,下载一看,花瓣边缘糊成一团粉色的马赛克,细腻的纹理消失殆尽,气得我差点砸键盘,后来才懂,很多在线工具为了速度,牺牲了画质,粗暴的压缩算法就是元凶。

痛定思痛,我硬着头皮打开了Photoshop,界面复杂得让人眼晕,图层、蒙版、分辨率...一堆术语砸过来,第一次尝试用"图像大小"调整时,手一抖没勾选"约束比例",一张好端端的风景照瞬间成了"宽银幕抽象画",但被逼着折腾了几次后,突然在某次按住Alt+Shift拖拽缩放框时,发现图片竟然能完美等比例缩放!那一刻的惊喜,不亚于解开一道数学难题,专业软件虽然门槛高,但那份对画质的精细控制力,是"一键生成"永远给不了的安心。

比例:尺寸的灵魂,别让它"变形"

那次全家福的惨痛教训后,我彻底记住了"约束比例"(那个小小的链条图标)的重要性,但比例的意义远不止于此,去年旅行,我在海边拍了一张绝美的日落:广阔的海面,一轮红日悬在画面右侧三分之一处,回来想裁剪成手机壁纸(通常是9:16的竖图),如果直接裁中间,落日就跑到正中间,平庸无比,我尝试着保留了右侧的落日和它映红的一小片海面,大胆裁掉了左侧大部分空旷的海水,最终成图虽然"内容"少了,但视觉冲击力更强,落日的孤寂感扑面而来,原来,调整尺寸和裁剪,本质上是在做视觉的"减法"和"聚焦",核心是服务于你想表达的情绪和重点。

实战:当尺寸遇到具体场景

- 社交媒体头像(1:1 正方形): 朋友小A的头像总被吐槽"只见半张脸",她的原图是张好看的横版半身照,直接套用正方形模板,要么砍头去脚,要么两边留尴尬的白边,我教她:在PS里用裁剪工具选1:1比例,然后拖动裁剪框,确保关键的脸部和上半身舒适地位于框内,甚至可以稍微牺牲一点背景,调整后,头像立刻精神了,朋友惊呼:"原来我的脸是能完整出现的!"

- 公众号封面(2.35:1 或平台特定比例): 那次失败的合影改造后,我学乖了,再遇到竖图改横版封面,绝不硬拉,如果主体集中(比如合影),我会优先保证人物比例正常,然后寻找与背景色接近的素材(或大胆用纯色、渐变)智能扩展两侧空白区域,如果背景有延展性(比如风景),则谨慎使用PS的内容识别填充(Content-Aware Fill),并仔细检查边缘是否自然,关键信息(标题、人物)必须严格避开平台可能遮挡的区域(比如公众号底部菜单栏位置)。

- 打印照片(分辨率是命门): 想打印一张A4大小的旅行照挂墙上?别只看尺寸!我吃过亏,在PS的"图像大小"里,把单位从"像素"切换到"厘米/英寸",确保分辨率至少达到300像素/英寸,如果原图分辨率不够(比如手机拍的),强行拉大尺寸只会得到模糊的"马赛克艺术",这时要么接受小尺寸打印,要么忍痛牺牲一些画质(PS的"重新采样"算法选"保留细节2.0"相对好些),或者干脆选一张更高清的原图,打印店老板看着我那分辨率不足的图直摇头的样子,至今难忘。

像素之外,是取舍的艺术

折腾了这么多,我渐渐觉得,调整图片尺寸和比例,与其说是个技术活,不如说是一场关于取舍和表达的微型决策,每一次拖动裁剪框,每一次输入新的像素值,都是在问自己:这张图,最核心的灵魂是什么? 是画面里人物的笑容不能被裁掉,还是背景那棵造型奇特的树必须保留?是为了适配某个冰冷的框框而削足适履,还是勇敢地保留独特的构图,哪怕它不符合"标准"?

照片和人一样,没有完美的标准体型,强行塞进不合适的"尺寸衣服"里,只会显得别扭又难受,掌握这些技巧,不是为了追求某种工整的"正确",而是为了让每一张图,都能在它需要出现的地方,以最舒服、最有力的姿态,传达出你想说的话,朋友后来收到我重新调整好的、比例正常的全家福封面,回复了一句:"这回顺眼多了!谢啦!" 你看,技术服务于人,最终打动人心的,还是那份被恰当呈现的、真实的情感连接,尺寸只是载体,表达才是目的。

本文由黎家于2025-09-30发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/14626.html