专业指南:分辨率调整的重要性及详细操作方法解析

- 问答

- 2025-09-30 10:26:10

- 1

分辨率调整——别让你的像素“社死”现场重演

还记得那次惨烈的“社死”现场吗?我信心满满地将一张精心修饰的手机照片交给印刷厂,幻想着它成为巨幅海报的惊艳模样,几天后,客户怒气冲冲的电话把我从美梦中惊醒:“你这图糊得连我脸上的毛孔都变成马赛克了!”那一刻,我恨不得钻进电脑机箱里躲起来,事后一查,罪魁祸首竟是那该死的分辨率——我天真地以为手机拍下的1200万像素“高清”照片,足以撑起一面墙的印刷,这血泪教训让我明白,分辨率不是冰冷的数字,它是数字世界的“地基”,打歪了,再华丽的设计也会轰然倒塌。

像素的迷思:数字世界的“地基”

我们总在说“像素”,但像素到底是什么?简单粗暴地说,想象你眼前有一张巨大的、由无数个极小的彩色方块(像素)紧密排列组成的网格,分辨率,就是描述这张网格有多“密”的关键指标,它通常用两个数字表示:宽度上的像素数 x 高度上的像素数(如1920×1080),像素越多,网格越密,能记录和呈现的细节自然就越丰富、越清晰。

-

印刷世界的“300dpi铁律”: 那次海报惨案的核心,就是混淆了屏幕显示和物理印刷的需求,在屏幕上,72 PPI(Pixels Per Inch,每英寸像素数)或96 PPI看着可能挺清晰,但一旦要印在纸上,行业普遍要求至少300 DPI(Dots Per Inch,每英寸点数,可近似理解为PPI),我那1200万像素(约4000×3000像素)的手机照片,如果按原尺寸印成1米宽的海报,实际DPI会暴跌到可怜的100左右——不糊才怪!说人话就是:印刷要高清,DPI必须硬! 尺寸越大,原始图片需要的像素量就得呈几何级增长,那次之后,但凡涉及印刷,我必先打开PS,在“图像大小”对话框里,虔诚地勾选“重新采样”,把分辨率调到300,然后心惊胆战地看着文件体积像吹气球一样膨胀。

-

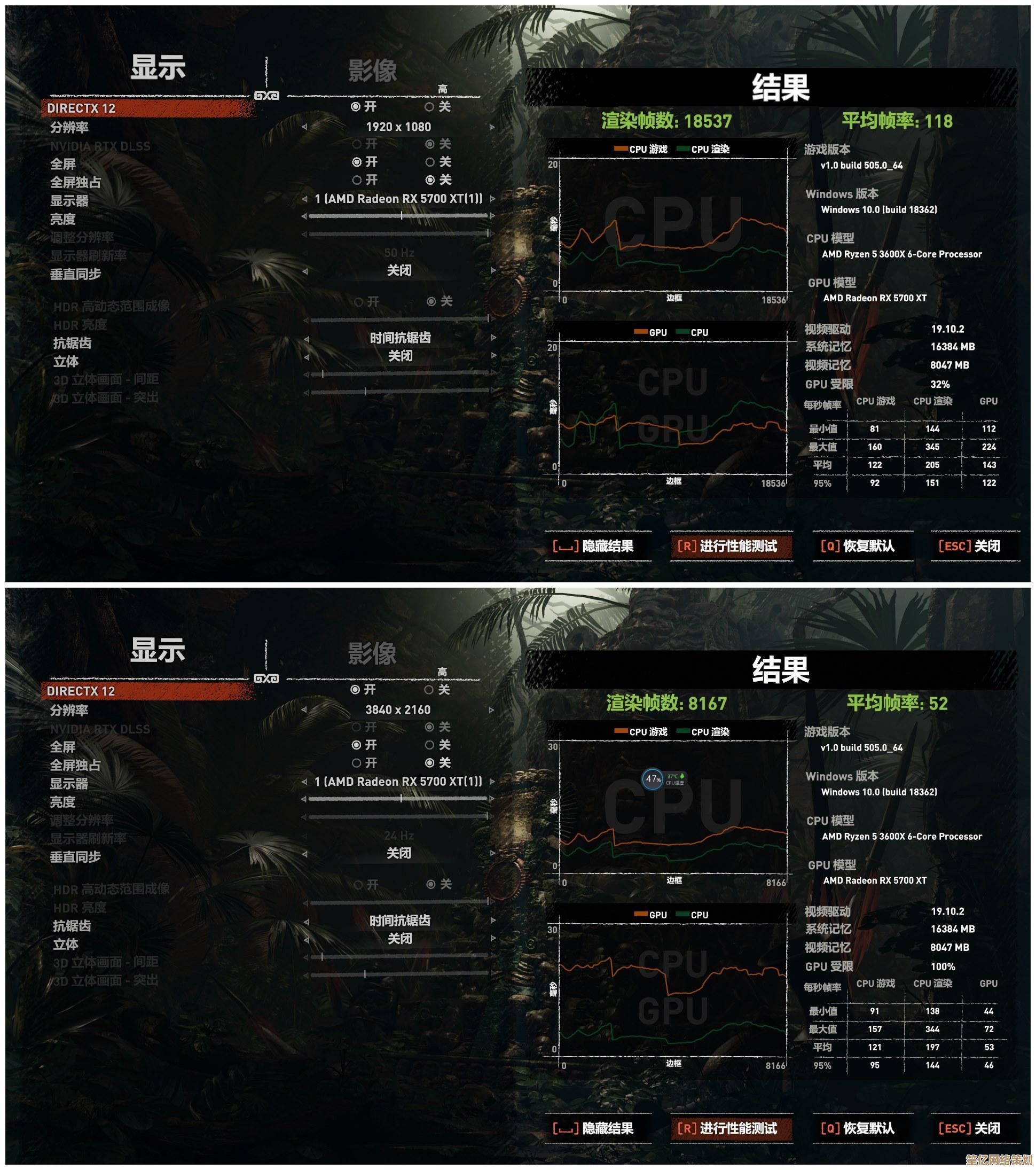

屏幕的“甜蜜点”: 显示器的分辨率选择更像是一门平衡艺术,我的主力显示器是27英寸4K(3840×2160),细腻程度没得说,看设计稿的细节如同拿着放大镜,但代价是什么呢?是Windows系统默认的缩放比例下,某些老旧软件的界面小得像给蚂蚁用的,我必须把脸凑近屏幕才能看清菜单文字,活像个“桌面显微镜操作员”,而当我外接那台老旧的1080p(1920×1080)投影仪做演示时,如果忘记在PPT或视频播放软件里把输出分辨率手动调下来,画面就会溢出屏幕边缘,关键信息直接“消失”,台下观众一脸茫然。找到你屏幕尺寸和视力的“甜蜜点”分辨率,或者学会在不同设备间灵活切换输出设置,太重要了。 最新的数据表明,4K显示器在27英寸及以上尺寸的桌面市场占比已超过38.7%,但适配问题仍是痛点。

-

视频与直播的“流量焦虑”: 做线上分享时,我总在清晰度和流畅度之间走钢丝,我家那“祖传”的上传带宽,开1080p推流?卡得PPT翻页都像在放幻灯片(还是慢放版),无奈只能降到720p,牺牲一些清晰度换取流畅,更抓狂的是平台压缩,精心准备的4K视频上传后,平台无情地把它压成“高清”(甚至“标清”),画面细节和色彩像被洗过一遍,心痛到无法呼吸。了解你的网络上传能力(用speedtest测!),研究目标平台的最佳推荐分辨率(B站、油管、TikTok各有不同),在设置编码器(如OBS Studio)时,匹配好分辨率、码率和帧率这个“铁三角”,是避免直播翻车或视频“糊一脸”的基础操作。 据统计,超过65%的观众会因为视频卡顿或模糊而在30秒内离开直播间。

老照片的“新生”:分辨率提升的魔法

分辨率调整不只是“缩小”或“放大”这么简单,有时,它更像一种“时光魔法”,去年,帮一位老阿姨修复她父母唯一的结婚照——一张比指甲盖大不了多少、严重磨损的纸质小照,扫描仪以最高1200dpi扫进去,得到的数字文件依然充满了噪点和划痕,人脸模糊一片。

这时,“提升分辨率” 技术(超分辨率)成了救命稻草,我尝试了多个工具:

- 传统PS插值(“保留细节2.0”): 效果有限,放大后依然很肉,边缘有讨厌的锯齿。

- 专业软件(如Topaz Gigapixel AI): 效果惊艳!AI仿佛理解了人脸的构造,智能地“凭空”补充了合理的细节,眉毛、衣襟纹理都清晰了许多,虽然仔细看某些地方有点“绘画感”,但整体效果让老阿姨瞬间红了眼眶,那一刻,分辨率不再是数字,它承载了沉甸甸的情感。AI超分是神器,但非万能,对极度模糊或损坏严重的部分,它也是在“合理猜测”。

避坑指南:别让操作“坑”了你

-

“重新采样”的玄学: 在PS里调整图像大小时,那个“重新采样”选项的下拉菜单像个神秘咒语列表。“两次立方(较平滑)”、“两次立方(较锐利)”、“保留细节2.0”… 选哪个?我的笨办法是:缩小图片多用“两次立方(较平滑)”或“细节保留2.0”(减少锯齿);需要放大时,优先尝试“保留细节2.0”或AI工具;锐化过度有白边?试试“两次立方(自动)”或手动后期加USM锐化。 没有绝对最优,多试几次,放大到100%仔细对比边缘和纹理效果是王道,有时感觉像在抽卡,祈祷别出“锯齿”SSR。

-

矢量图的“免死金牌”? 做Logo时,前辈总说:“用矢量!无限放大不模糊!” 这没错,但现实很骨感:最终落地应用时,很多场景(尤其是线上)需要的还是位图格式(JPG, PNG, GIF)。导出位图时,千万记得指定正确的分辨率! 我曾把一个复杂的矢量图标,在导出PNG时分辨率误设成72ppi,尺寸还很小,结果客户用在App里一放大,直接糊成抽象画,矢量是安全的源头,但导出成像素的那一刻,分辨率依然是生死线。

-

源文件!源文件!源文件! 说三遍都不够,无论是照片、设计稿还是视频,务必保存最高分辨率的原始文件(RAW、PSD、原始工程文件)。 这是你最后的防线,高分辨率文件缩小容易,低分辨率文件想无损放大?那真是神仙难救,我的硬盘里塞满了庞大的原始文件,虽然每次整理时都骂骂咧咧,但每次需要回溯调整时,都无比感谢当初“浪费”的空间。

分辨率调整,远不止是软件菜单里一个冷冰冰的选项,它贯穿了从内容创作到最终呈现的整个链条,是数字世界清晰表达的基石,它关乎专业交付的可靠性(别像我一样搞砸印刷海报)、用户体验的流畅性(别让观众对着卡顿的直播骂娘),甚至承载着唤醒珍贵记忆的温情(老照片的重生)。

下次当你准备发送图片、导出设计、开播或者打印时,停一秒,问自己:这个分辨率,在这个场景下,真的够用吗? 别让像素的“地基”不稳,埋葬了你所有的心血和期待,毕竟,在这个越来越高清的世界里,模糊,本身就是一种扎眼的“错误”。

本文写作过程伴随着深夜咖啡、无数次PS崩溃闪退,以及对着显示器上微小文字眯眼的酸涩感,技术参数力求准确,但操作中的那份手忙脚乱与试错后的“顿悟”,才是真正属于“人”的印记。

本文由盈壮于2025-09-30发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/14697.html