深入探讨CPU含义及其对电脑运行效率的核心影响

- 问答

- 2025-09-29 20:24:40

- 1

深入探讨CPU:它如何真正决定你电脑的生死时速?

说实话,第一次拆开电脑机箱时,我盯着那块方方正正、布满金属触点的绿色小板子——CPU,脑子里一片空白,这玩意儿真有那么重要?直到那年夏天,我靠着一台老掉牙的奔腾双核电脑赶毕业论文,每次按下“保存”键都像在赌命——那缓慢的旋转光标,那风扇绝望的嘶吼,那随时可能卡死的文档界面...我才真正懂了,这小小的硅片,原来就是电脑的命门。

CPU:不只是“大脑”,更是混乱世界的指挥家

我们总爱说CPU是电脑的“大脑”,这比喻其实挺偷懒的,大脑太抽象了,我更愿意把它想象成一个身处风暴中心的指挥家,或者一个超级繁忙的交通枢纽调度员,它面对的不是清晰的乐谱,而是海啸般涌来的指令流:你点开网页的鼠标信号、后台偷偷更新的杀毒软件、视频播放器解码的数据包、甚至系统自己那些琐碎的管理任务...全都在同一时刻尖叫着要它处理。

想想看,当你一边开着十几个浏览器标签页查资料,一边挂着微信聊天,后台还在渲染视频——这时候,CPU在干什么?它必须瞬间决定:哪个线程的数据需要立刻送进它那高速的“工作台”(寄存器)?哪些可以暂时堆在旁边的“小仓库”(缓存)里排队?哪些又该被无情地丢到遥远的“大货场”(内存)甚至“外埠仓库”(硬盘)去等着?每一次判断、每一次调度,都在以纳秒为单位争分夺秒,它的效率,直接决定了你的电脑是丝般顺滑,还是卡成PPT。

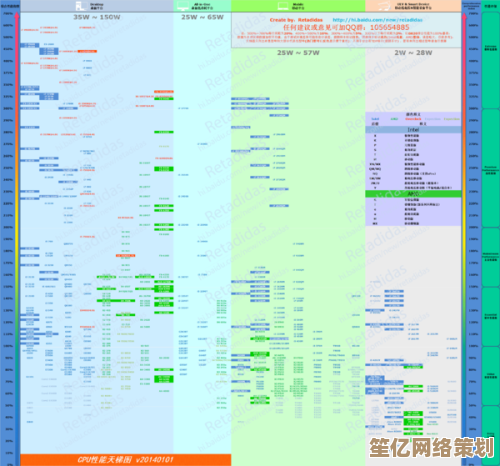

核心、线程、缓存:速度背后的秘密武器

记得几年前帮朋友升级旧电脑,他预算有限,只换了块二手i7处理器(四核八线程),没动其他配件,开机后他惊呼:“这电脑吃了仙丹?” 这就是核心与线程的力量,你可以把核心想象成厨房里的灶头——单核单线程时代,再厉害的大厨也只能同时炒一个菜(处理一个任务),多核多线程呢?相当于多个灶头同时开火,还能让一个灶头在炖汤的间隙(等待数据)顺手切个菜(处理另一个线程的任务),朋友的老电脑从“单灶头”升级到“四灶头且会灵活穿插”,效率自然飙升。

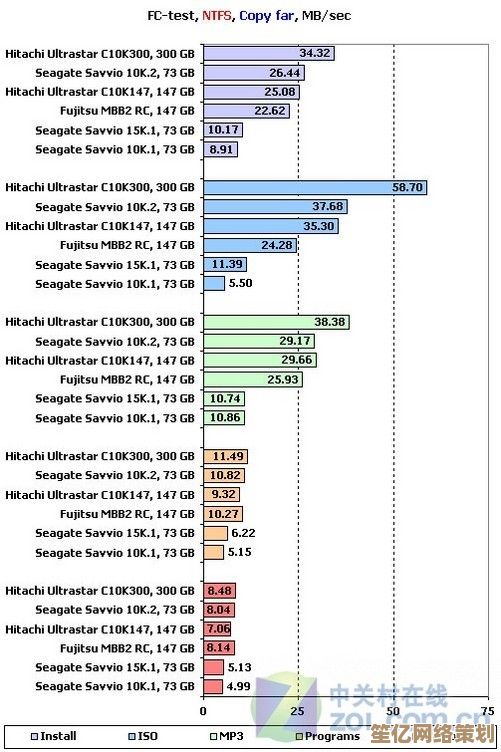

但光有灶头不够,食材(数据)的取用速度更要命,这就是缓存的价值,CPU内部的L1、L2、L3缓存,就像大厨手边层层叠放的备料台,L1最小但最快,放最急用的调料;L3最大但稍慢,能存更多半成品,如果数据能直接从缓存里拿到(缓存命中),大厨(CPU)就能立刻开炒,爽快无比,一旦缓存里没有(缓存未命中),就得跑老远去冰箱(内存)甚至菜市场(硬盘)拿,整个流程瞬间卡顿,我那台老奔腾的悲剧,很大程度就在于可怜的缓存大小和慢如老牛的内存速度——数据永远在“路上”,CPU大部分时间在干等。

超频:危险的诱惑与真实的代价

“超频”这个词总带着点极客的浪漫和冒险气息,谁不想免费榨干硬件的最后一丝性能?我也曾热血上头,对着教程调高电压、拉倍频,看着跑分软件上跳升的数字肾上腺素狂飙,但快感是短暂的,几天后,机器开始莫名蓝屏,渲染大文件时突然死机,机箱里飘出若有若无的焦糊味...吓得我赶紧恢复默认设置,超频就像给引擎强行打兴奋剂,短期爆发力惊人,代价却是功耗飙升、温度失控、硬件寿命折损,系统稳定性更是荡然无存,除非你是骨灰级玩家且有散热和供电的顶级装备,否则这杯“毒酒”,普通人真喝不起,追求稳定高效的运行,远比那点危险的数字游戏实在得多。

厂商的魔法与我们的困境

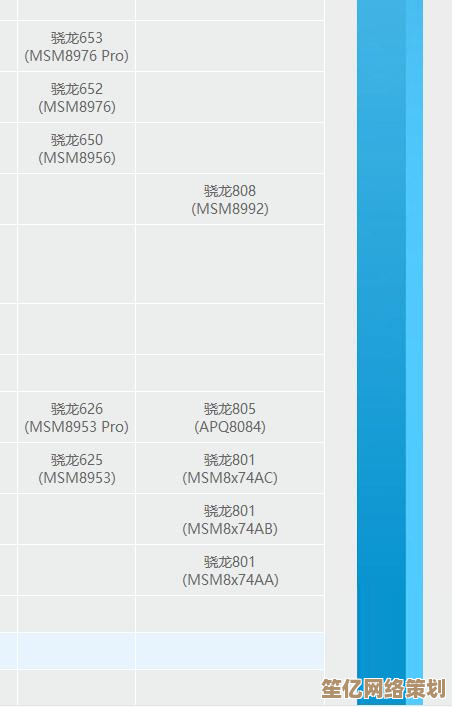

看看现在的CPU市场,厂商们总爱用“纳米工艺”、“全新架构”这些华丽词藻轰炸我们,7nm、5nm、3nm...数字越来越小,性能提升的边际效应却越来越明显,有时你花大价钱买了最新一代旗舰U,日常使用中却感觉和老款差别不大——除非你是专业视频剪辑师或者3A游戏发烧友,这感觉就像手机厂商每年吹嘘摄像头像素,普通人拍朋友圈根本用不到那极限性能,更别提那些隐藏在“智能加速”技术背后的功耗墙和温度墙——笔记本上标称的“睿频至高5.0GHz”,可能只能维持几秒钟,然后就被发热无情地打回原形,我们花高价买的“峰值性能”,在真实世界里往往像橱窗里的奢侈品,看得见,摸得着,却难以持久拥有。

尾声:选择与感知

去年在闲鱼淘旧配件,意外翻出一颗被卖家当钥匙扣的报废i7处理器,金属顶盖磨损得厉害,但上面激光刻印的型号依然清晰,捏在手里,冰凉坚硬,它曾是谁电脑里的心脏?又驱动过怎样的数字人生?如今安静地躺在角落,像一块沉默的纪念碑。

说到底,理解CPU,就是理解我们与机器效率之间那份微妙又直接的联系,它没有情绪,却真实地塑造着我们的数字体验——每一次流畅的滚动,每一次即时的响应,每一次崩溃的烦躁,下次当你抱怨电脑卡顿时,不妨想想那个在硅晶片上疯狂“搬砖”的微小指挥官,给它匹配合理的内存、高速的存储、良好的散热,理解它的局限,也善用它的力量,毕竟,在比特洪流奔涌的时代,一颗清醒高效的“芯”,就是我们对抗数字泥沼最可靠的锚点。

朋友曾捡漏一台标价极低的整机,回家发现竟是顶级i9配了山寨电源,开机三分钟,伴随一缕青烟和焦糊味,数千元的CPU瞬间成了钥匙扣——电源的拙劣,竟能让最精密的大脑一秒毙命。

深夜渲染视频时,听着机箱风扇从低吟渐至嘶吼,指尖感受侧板透出的灼热,那一刻忽然觉得,所谓“性能”,不过是电流与硅晶在高温高压下挣扎求生的副产品。

本文由凤伟才于2025-09-29发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/14105.html