中关村笔记本:智能科技赋能高效办公新体验

- 问答

- 2025-09-29 15:00:41

- 1

智能科技赋能高效办公新体验

上周在咖啡馆,我的旧笔记本风扇突然像直升机起飞般轰鸣起来,整个空间的目光瞬间聚焦在我身上,我尴尬地低下头,假装专注地盯着屏幕,心里却想着:高效办公?此刻它只给我带来了“高效社死”。

这大概就是我最终决定换掉它的契机,新入手的这台中关村新锐笔记本,起初并未抱太大期待,只想着安静些便好,当它真正融入我的工作流,那些细微却真实的改变,竟一点点重塑了我对“高效”的认知。

安静,是它给我的第一份体面。 以往处理稍大的文件或打开多个网页,风扇便如临大敌般嘶吼,即便是同时开着设计软件、十几个网页查资料,外加后台渲染个小视频,它也只是温吞地呼吸着,仿佛在说:“小事一桩。”我猜是它内部那套智能散热系统在悄悄发力,根据任务轻重缓急,聪明地调配着风扇的转速和CPU的“干劲”,在需要专注的会议或深夜赶工时,这份安静,竟成了最珍贵的生产力。

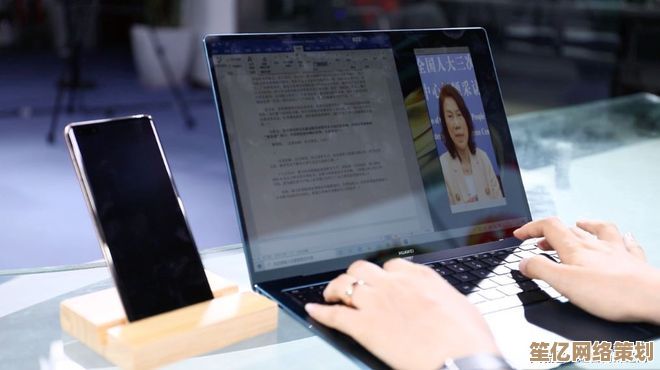

多屏协作?它让我的桌面不再“打架”。 以前,在笔记本小屏幕上硬挤几个窗口,表格、文档、参考图挤作一团,效率低下不说,眼睛也遭罪,只需一根线,笔记本屏幕瞬间扩展为双屏甚至三屏,左边放参考文档,中间主屏专注编辑,右边开着沟通软件随时响应——整个工作界面豁然开朗,最让我惊喜的是它的智能分屏功能,能记住我不同任务下的窗口布局组合,早上处理数据报表是一种排列,下午切换做PPT设计,又是另一种预设好的高效格局,仿佛有个无形的助手,默默替我整理着这方寸之间的战场。

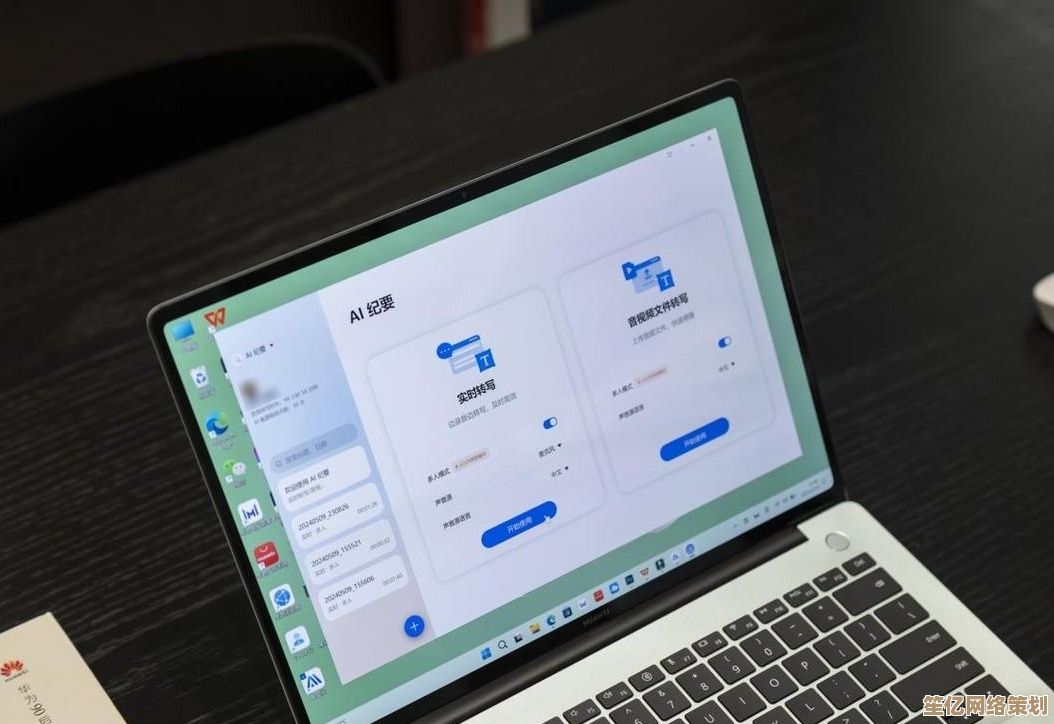

AI功能,从“花哨”到“真香”。 坦白说,起初我对内置的AI助手是有些怀疑的,总觉得是噱头,直到那次,老板临时要求把一份冗长的会议纪要浓缩成清晰要点,时间紧迫,我硬着头皮选中文本,点下那个小小的“智能摘要”按钮,几秒后,一份逻辑清晰、重点突出的摘要跃然眼前,甚至帮我修正了几处口语化表达,那一刻,我对着屏幕,竟有点愣神,它当然不能替代深度思考,但在处理信息洪流、提炼核心、甚至快速生成邮件草稿这类事务上,它实实在在地帮我抢回了时间,让我能把精力投入到更需要创造力的地方。

它并非完美无缺,有次在高铁上,信号时断时续,依赖云端协作的功能就有点“抓瞎”,还有,那过分敏感的触控板,偶尔在我快速打字时,光标会突然“离家出走”,让人哭笑不得,插电?不插电?性能模式还是静音模式?有时也需要手动切换一下,才能达到最优状态,这些小小的不完美,反而让我觉得它真实,像个有脾气的伙伴,而非冰冷的神器。

同事老张的故事更让我印象深刻,他那台用了五年的老伙计,在一个暴雨天终于彻底罢工——只因为他起身时不小心碰倒了半杯咖啡,他新换的这台中关村本子,据说有个“金刚罩”级别的防水键盘,几天后,他心有余悸地演示:半杯水直接泼上去,键盘下层的特殊疏水涂层和密封设计,让液体迅速从底部导流孔排出,机器安然无恙,看着他演示时夸张的表情,我们都笑了,但心里都明白,在真实、充满意外的办公环境里,这份“皮实”带来的安全感,有时比峰值性能更让人安心。

这台中关村笔记本带来的高效,并非那种冷冰冰的、压榨式的效率,它更像一个懂得察言观色的搭档,在我需要时默默发力,替我挡掉那些消耗精力的琐碎与干扰,它让我不必再为散热噪音分神,不必在窗口切换中迷失,不必在信息整理上耗费过多心神,那些被省下来的心力,得以真正聚焦于思考本身,聚焦于那些需要深度投入才能完成的工作核心。

凌晨两点,屏幕的光映在脸上,键盘敲击声是唯一的背景音,赶着最后修改方案,心里却并不焦躁,这台机器安静地运转着,风扇温顺,屏幕清晰,电量显示还能撑上十来个小时,那一刻忽然觉得,所谓智能科技赋能的高效办公,或许并非追求分秒必争的极致速度,而是让工具真正懂得“退后一步”,成为可靠、安静、甚至能分担焦虑的支撑。

它不再是我需要费力驾驭的机器,而是安静陪着我敲字,一起等待天亮的伙伴。

本文由畅苗于2025-09-29发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/13879.html