苹果手机主板天梯图详解:从结构到技术,带你看透内部奥秘

- 问答

- 2025-09-29 14:24:01

- 1

从结构到技术,带你看透内部奥秘

说实话,第一次拆开一部iPhone 4,我差点被那块方方正正的主板惊掉下巴——它像块精心雕琢的电路板艺术品,安静地躺在金属框架里,那会儿我还在维修店当学徒,师傅在旁边念叨:"看好了小子,苹果的东西,板子就是它的魂儿。" 十年过去,拆过的iPhone堆起来能当凳子坐,我愈发觉得,苹果主板的进化史,就是一部藏在玻璃和金属下的微型工程革命史,充满了天才的妥协和令人抓狂的细节,咱们就抛开那些完美无瑕的官方渲染图,钻进这方寸之间的真实世界,看看这些"灵魂"究竟是怎么一步步长成现在这样的。

奠基时代:方寸之间的秩序 (iPhone 4 - iPhone 5s)

- 结构特征: 规整的矩形或类矩形,单层主板设计是绝对主流,元件布局?嗯,相对"宽松"(以今天的眼光看),特别是iPhone 4/4s那块板子,你甚至能清晰看到A4/A5芯片上印着的苹果Logo——这在后来简直是奢望,还记得第一次在iPhone 5上看到那个细长的"面条板"吗?为了塞进更薄的机身,苹果硬生生把板子抻长了,接口密密麻麻排在底部,Lightning接口那一片区域尤其紧凑,换尾插排线时得屏住呼吸,生怕手一抖带飞旁边芝麻大的电阻。

- 技术印记:

- 30-pin 到 Lightning: 这个接口革命可不只是换个插头那么简单,Lightning接口及其配套的小芯片(我们行内戏称"认证小尾巴")直接焊在主板上,体积小得多,给内部腾了地儿,但也让第三方维修的"搬板"操作(把旧芯片挪到新接口排线上)变得异常精细,稍有不慎就报错"不支持此配件",烦得很。

- 基带与AP分离: 高通或英飞凌的基带芯片(管打电话上网的)和苹果自家的应用处理器(AP,比如A6、A7)是分开的两颗大芯片,各自为政,中间靠总线连着,这种设计成熟稳定,但...占地方啊!发热也相对分散(或者说,到处都热?)。

- 个人槽点: 修iPhone 5/5s的WiFi问题简直是噩梦,那个小小的WiFi模块(通常标着Murata或USI)就焊在主板边缘,非常脆弱,用户摔一下,或者拆装时工具稍微蹭到,虚焊了,信号就时有时无,重植?成功率看运气,换新模块?贵!而且早期模块还有批次缺陷问题,苹果后来都默默召回过。

空间魔术:折叠、压缩与集成 (iPhone 6 - iPhone 8 Plus)

- 结构革命: "L"形主板!苹果的工程师绝对是玩俄罗斯方块的高手,为了在更大屏幕、更薄机身和该死的电池之间找平衡,他们祭出了这招,iPhone 6/6s Plus 上那个巨大的"L"板,充分利用了机身角落空间,把电池硬生生挤成了不规则形状,你猜怎么着?这种设计让主板更容易弯了!尤其是6/6s系列,"弯曲门"背后,这"L"形板子功不可没——受力点太集中。

- 技术跃进:

- PoP 封装普及: 从A8芯片开始,PoP (Package on Package) 玩得越来越溜,简单说,就是把运行内存(RAM)像叠罗汉一样直接堆在处理器(AP)头顶上封装,好处?省地儿!信号传输路径短了,速度快了,坏处?维修时想单独换内存?门儿都没有!加热取下AP时,稍有不慎,上下俩芯片一起完蛋,或者焊盘掉点,板子直接变"尸体板",我店里报废的第一块主板,就是学徒时手抖干废的iPhone 6s Plus板子,至今想起来肉疼。

- 基带AP "若即若离": 虽然还是分开的芯片,但距离更近了,集成度在提高,iPhone 7/7 Plus 上英特尔基带的"信号门"大家还记得吧?苹果为了制衡高通引入英特尔,结果...唉,某些版本在信号弱的地方,那网络真是急死人,拆开看,高通MDM9645和英特尔XMM7360基带长得就不一样,位置也有细微差别。

- 维修视角: "L"形板最大的麻烦是拆装,它卡在框架里,四周被各种排线插座、螺丝柱包围,新手拆机,很容易在撬起主板时,把旁边脆弱的显示座子、听筒排线座子给撬变形甚至撬飞,导致无显示、无听筒,血的教训啊!

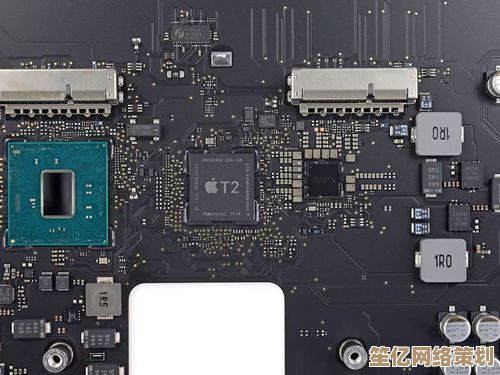

登峰造极:堆叠、异构与性能怪兽 (iPhone X - iPhone 14 Pro Max)

- 结构巅峰: 双层堆叠主板 (Substrate-like PCB, SLP)!苹果在iPhone X上首次大规模应用这"黑科技",简单粗暴理解:把原来单层板做不到的超高密度布线,分到上下两层板子上,然后像三明治一样压合在一起,中间用微小的"过孔"连通,结果?主板面积大幅缩小!iPhone XS那块板子,比我拇指大不了多少,却塞进了A12和一堆东西,代价?厚度增加了,更关键的是——热量散不出去! A12、A13,特别是火力全开的A15,热量被牢牢闷在这个"三明治"里,打游戏时后盖烫手?根源在这儿!主板薄得像苏打饼干,拆装时用力稍大就可能分层或断裂。

- 技术精粹:

- A系芯片封神: A14、A15、A16...性能强到没朋友,但功耗和发热也是水涨船高,那个小小的"三明治"主板成了散热瓶颈,苹果不得不在里面狂塞导热硅脂、石墨烯片,甚至像iPhone 13 Pro系列那样,在芯片对应位置的后盖内侧贴大块金属板辅助散热,效果嘛...聊胜于无?反正夏天户外用,该降亮度还是得降。

- 5G基带集成之痛: 为了5G,高通基带(X55/X60/X65)又回来了,体积和功耗都大增,苹果还是没能把它和AP集成到一颗芯片里(SoC),只能并排焊在主板上,进一步加剧了空间紧张和发热,信号问题?嗯...只能说比英特尔时代稳点,但离完美还远,尤其在某些建筑复杂的室内,该没信号还是没信号。

- 灵动岛背后的接口: iPhone 14 Pro的"灵动岛"可不是简单挖个孔,拆开看,主板顶部对应区域,为那些精密的原深感摄像头模组(TrueDepth)预留了更复杂、更集中的接口和走线空间,排线更细更密,维修时拆装这个区域,需要十二万分的小心。

- 维修地狱: 双层堆叠主板是维修员的噩梦!

- 分层风险: 重摔、重压、甚至加热维修时温度没控好,都可能让上下两层板子"开胶"(分层),导致各种千奇百怪的故障,而且极难修复。

- 焊点微距: 元件焊点小到令人发指,BGA芯片(像AP、基带、硬盘)底下的焊球肉眼几乎看不清,植锡?显微镜下操作是标配,手一抖就前功尽弃,我桌面上那台昂贵的艾尼克斯显微镜,就是被这堆叠板逼着买的。

- "三明治"内伤: 最可怕的是夹在中间那层线路的损伤,表面看着好好的,实际内层线路可能已经断了,这种故障神仙难救,只能换板,成本?你懂的。

天梯图上的思考:妥协的艺术与未来的微光

回看这张无形的"主板天梯图",从iPhone 4的方正规矩,到如今14 Pro Max的极致堆叠,每一步都是苹果在性能、功能、体积、散热、成本、可维修性之间走钢丝般的艰难平衡。

- 性能怪兽的代价: 我们享受着A系列芯片碾压级的性能,代价是主板成了"闷罐",散热设计永远在追赶芯片发热的路上,苹果在M系列Mac芯片上搞的"统一内存"架构(UMA)那么香,啥时候能下放到iPhone上?真集成了,或许能省出宝贵的空间和功耗?但基带集成...唉,感觉道阻且长。

- 维修友好性?不存在的: 苹果的优先级里,"用户能自己修"显然排得很靠后,堆叠设计、胶水密封、软件锁(比如电池、屏幕、Face ID模组的配对)、越来越精密的接口...都在抬高维修门槛和成本,我的维修台见证了太多因为官方维修费太贵而不得不找第三方,最后却因主板问题无法挽回的"尸体机",这真的是消费者想要的吗?我表示怀疑,欧盟那个强制"用户可自行更换电池"的新规,不知道苹果会怎么应对?主板设计会不会因此出现一丝松动?

- 未来的蛛丝马迹: 折叠屏iPhone的传闻一直没断过,真要做,主板怎么设计?柔性电路板(FPC)的应用范围会不会爆炸式增长?或者,苹果会不会搞出更激进的多层堆叠甚至3D集成?自研基带喊了那么多年,真成功了,摆脱了高通,主板布局和信号表现会不会有质的飞跃?这些未知数,想想还挺让人期待的,虽然也意味着我们维修佬又得更新知识库和买更贵的设备了...

拆解台上,每一块伤痕累累的苹果主板都像一张微缩的城市地图,刻着工程师的野心和妥协,当螺丝刀撬开最后一块挡板,暴露在灯光下的不只是电路和芯片,更是消费电子产业在方寸间搏斗的十年缩影,下一次你抱怨手机发烫或信号跳水时,不妨想想那块三明治般的主板——它正默默承受着所有技术理想与现实物理法则的撕扯。

(指尖残留着松香和焊锡的气味,维修灯下最后一块A15芯片被成功植锡,明天它又将回到某个陌生人的口袋里继续发烫了。)

本文由度秀梅于2025-09-29发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/13853.html

![[PPT自动播放]智能轮播,让您的创意流畅呈现,提升演示效率](http://waw.haoid.cn/zb_users/upload/2025/09/20250929154501175913190154984.png)