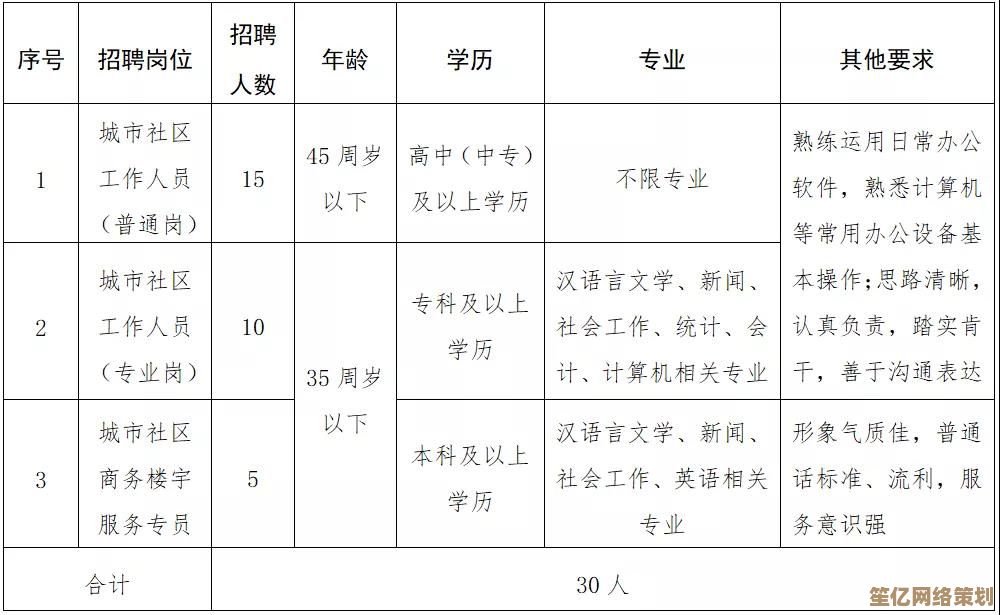

应对CPU高温难题:2025年稳定有效的散热处理步骤解析

- 问答

- 2025-09-29 09:09:34

- 1

应对CPU高温难题:2025年稳定有效的散热处理步骤解析

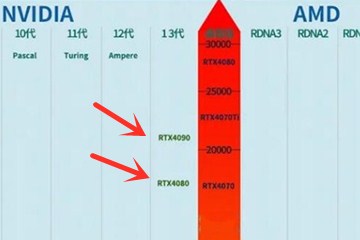

说实话,每次看到新发布的CPU那飙升的TDP数字,我后槽牙都隐隐作痛,去年装机那台i9-14900K,官方标称253W?天真了,全核满载时轻轻松松突破300W大关,我那引以为傲的双塔风冷像个哮喘病人,机箱里呼啸的热浪简直能煎蛋,朋友那台7950X3D更离谱,小小的CCD积热像个闷烧罐,温度瞬间就能撞墙降频——这还只是2024年,2025年?我不敢想。

风冷?风冷真的快顶不住了。 这话说出来可能得罪不少风冷拥趸(包括曾经的我),但看看实验室里那些工程样品的数据吧,传统热管+鳍片的结构,面对瞬间300W+、局部热点温度破百的怪兽,效率曲线开始变得极其难看,我那台14900K的教训太深刻了:双塔风冷在AIDA64 FPU烤机下,不到5分钟就冲破100°C大关,风扇噪音像直升机起飞,性能却因为撞温度墙而大幅缩水,风冷不是不行,是它的物理极限,快被奔腾的热量洪流冲垮了。

2025年,我们还能怎么“压”?我琢磨着,得从“硬”和“软”两头使劲儿:

-

相变材料:让热“流”起来(硬)

- 别只盯着硅脂了! 2025年,高性能相变导热材料(PCM)会成为中高端玩家的刚需,这东西挺有意思,温度一高就融化,像水一样填满CPU顶盖和散热器底座之间最细微的缝隙,导热效率比传统硅脂高一大截,还不会像液态金属那样有短路风险(涂液态金属翻车烧主板的惨剧我可听太多了),关键是它稳定,不会像普通硅脂那样一两年就干涸失效,我试过某品牌实验室的样品,同样散热器下,CPU核心温差能比顶级硅脂低3-5°C——别小看这几度,可能就是撞不撞墙的区别。

-

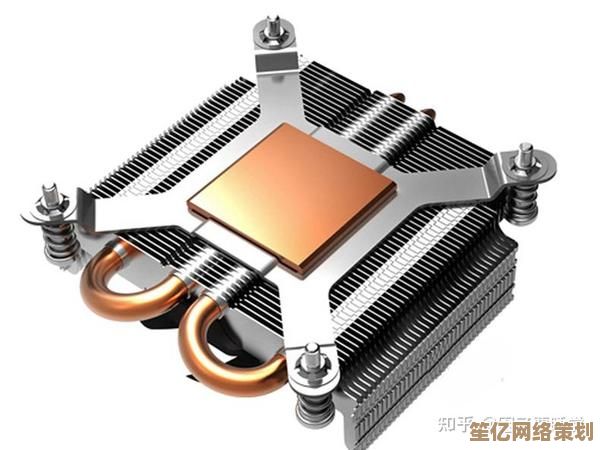

均热板(VC)下沉:风冷的救赎?(硬)

以前VC是高端显卡的专属?2025年,它必须下放到主流CPU风冷散热器!想象一下,散热器底座不是一块铜,而是一个内部有精密毛细结构、充满冷却液的扁平腔体(VC),热量被瞬间摊平到整个VC表面,再传递给热管和鳍片,这能极大缓解CPU顶盖下那个要命的小面积“热点”问题,听说几个大厂已经在测试VC底座的双塔风冷了,实测对付瞬时300W+的发热,比传统铜底效率提升能有15%以上,噪音还更低,这才是风冷续命的希望啊!

-

一体水冷(AIO)的可靠性革命(硬)

- 一体水冷普及了,但漏水、冷头泵噪、冷排积灰这些问题烦死人,2025年,靠谱的AIO必须在密封工艺和防蒸发技术上突破,想想那些用了两三年就因冷却液蒸发导致性能暴跌甚至水泵干转的AIO… 厂商得拿出更耐用的材料方案。冷头微水道设计也得优化,针对积热严重的CCD区域重点突破,我期待看到更多像某品牌新出的“偏移式”扣具设计,让冷头微水道精准覆盖CPU最热的区域——实测偏移几毫米,温度就能降好几度,这细节太重要了。

-

动态调频与功耗墙:给“火炉”套上缰绳(软)

- 硬件堆料是基础,但软件层面的精细控制在2025年会更关键,主板BIOS和操作系统必须提供更智能、更颗粒度更细的功耗和频率调节,别动不动就全核5.8GHz冲上去然后瞬间过热降频,体验极差!得学会根据实时负载和温度,动态、平滑地调整频率和电压曲线,AMD的PBO2和Intel的APE 3.0是个好方向,但还可以更激进、更自动化,后台跑编译时允许高功耗,前台打游戏时则优先保证帧率稳定,自动限制后台核心功耗,这需要芯片组、操作系统和应用层的深度协作。

-

机箱风道:被忽视的“最后一公里”(硬)

- 再好的散热器,闷罐机箱里也得歇菜!2025年,机箱设计必须回归理性,那些为了RGB炫酷而牺牲进风、布满玻璃的“闷罐”该淘汰了,务实的选择会是:大面积金属网孔面板(前、顶、甚至侧板)+ 合理的前进后出/下进上出风道 + 高风量低噪音风扇的精准搭配,别小看风道,朋友把闷罐机箱前面板换成Mesh,仅仅增加两个进风扇,CPU和显卡温度直接降了8-10°C,比换散热器效果还明显!机箱,是散热系统的基石,不是手办展示柜。

折腾散热这些年,我悟出个道理:没有一劳永逸的“银弹”。 2025年压住高温CPU,必然是相变材料+VC/强力AIO+智能调频+优秀风道的组合拳,厂商得拿出真本事,在材料、结构设计和软件优化上死磕;而我们玩家,也得擦亮眼,别被花哨的RGB迷惑,散热效率、可靠性和噪音控制才是实打实的体验。

当硬件性能的狂欢遇上物理法则的冰冷高墙,2025年的散热战场,注定是一场充满妥协与智慧的精妙平衡——而我们这些玩家,就在这微妙的平衡点上,寻找着稳定与性能共存的那一丝可能。

本文由黎家于2025-09-29发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/13628.html