电芯性能天梯图:全面解析各类电池表现与选购指南

- 问答

- 2025-09-27 22:14:27

- 1

我的电池折腾血泪史

拆开那台老掉牙的备用机,看着那块鼓包、发黄、容量只剩标称一半的锂离子电池,心里莫名有点堵,这些年,从四驱车里的镍镉小方块,到如今手里这台动不动就“电量焦虑”的旗舰机,再到车库那台号称“的电动车,电池,这玩意儿真是又爱又恨,今天就想把我这些年折腾电池的“血泪史”和观察,揉碎了掰开了,聊聊这个藏在设备里的“心脏”——电芯,它到底哪家强?我斗胆画个自己心里的“天梯图”,纯属个人瞎琢磨,欢迎拍砖。

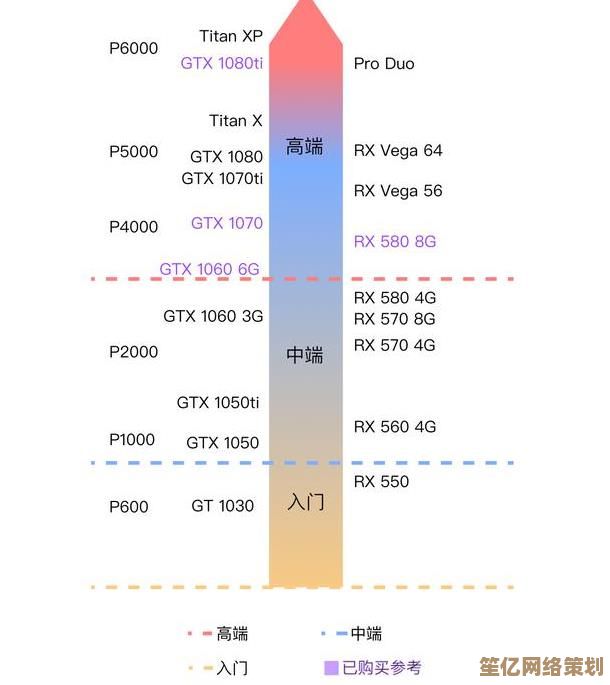

我的“电芯天梯图”底层逻辑(瞎想的):

- 能量密度(续航): 单位体积或重量能存多少电?这是硬通货,谁不想手机轻点、电车跑远点?每次出差包里塞满充电宝的痛,谁懂?

- 功率密度(爆发力): 短时间能放出多大电流?电动爹一脚“电门”下去推背感够不够猛,无人机瞬间拔高利不利索,就看它了,我那台老电驴,换了新电芯后爬坡终于不“哮喘”了,感动。

- 循环寿命(耐造程度): 充放电多少次后容量还能剩80%?这直接关系到钱包!想想我那台用了两年就“肾虚”的笔记本电池,换一块原厂的要大几百,肉疼。

- 安全性(别自燃): 高温、针刺、过充过放会不会“发火”?这是底线!每次看到电动车起火的新闻,心里都咯噔一下。

- 成本(钱包友好度): 便宜大碗当然好,但往往…鱼和熊掌,当年贪便宜买的杂牌充电宝,半年就鼓得像个小面包,吓得我赶紧扔了。

- 温度适应性(怕冷又怕热): 冬天续航腰斩的痛,北方电车车主最有发言权,去年冬天开朋友的Model 3去郊区,看着电量哗哗掉,空调都不敢开太猛,那叫一个酸爽。

- 快充能力(等不起): 半小时能回多少血?现代人,时间就是金钱(和电量)!现在没个快充的手机,我基本不考虑。

好了,基于我这套“野路子”标准,结合自己踩过的坑和行业观察,斗胆排个序(个人主观版,杠就是你对):

T0 梯队:实验室里的“未来战士” (仰望级)

- 固态电池: 能量密度理论上能翻倍!想想手机一周一充?电车续航破千?关键是,把液态电解质换成固态的,理论上更安全(不易燃爆),实验室数据确实亮瞎眼,但…成本高得吓人,量产工艺像玄学,稳定性还在“炼丹”,丰田、宁德时代这些巨头都在猛砸钱,但啥时候能真正装进我的手机和车里?感觉还得等个三五年,甚至更久,每次看到新闻说“突破”,都激动一下,就没然后了。

- 锂金属电池: 又是能量密度怪兽,理论上比现在的锂离子高很多,但那个锂枝晶问题,像达摩克利斯之剑,搞不好就短路甚至起火,感觉比固态还遥远,属于“科幻片”级别,看看就好,梦里啥都有。

T1 梯队:高端玩家的“尖子生” (现实中的佼佼者)

- 高镍三元锂 (NCM 811, NCA): 特斯拉的“心头好”(尤其是松下供的NCA),还有国内很多高端电车在用NCM 811,能量密度确实顶!我那台大疆 Mavic 3 的电池就是高镍,飞起来续航明显比老款强。BUT! 贵是真的贵,热稳定性差也是真的(需要极其复杂的热管理系统保命),循环寿命相对一般(尤其是快充猛艹的情况下),对钴、镍这些材料的依赖,总感觉是个隐患(价格波动大,开采也…嗯),属于“性能优先,代价不菲”的选择,冬天掉电快这事儿,也挺烦人。

- 硅碳负极锂离子电池: 在负极里掺硅,能大幅提升理论容量,一些高端手机(比如部分旗舰机宣称的“新型电池材料”)和追求长续航的车型(如部分增程/混动)开始用,能量密度提升明显,但硅膨胀问题导致循环寿命…嗯,还有优化空间,感觉是“折中派”,比纯石墨负极强,但离理想状态还有距离,我的新手机用了类似技术,头半年续航惊艳,好像也“萎”了一点?

T1.5 梯队:均衡实力派 (实用主义之选)

- 磷酸铁锂 (LFP): 这几年太火了!比亚迪的“刀片”把它玩出了花,特斯拉入门版、国内一大堆电车都在用。最大杀器:安全! 针刺不起火(看过测试视频,确实稳),循环寿命巨长(2000+次很常见,想想我那台换过LFP电芯的老MacBook Air,用了4年健康度还有85%!),成本相对低(真·省钱)。短板: 能量密度天生比三元低(同样体积/重量,续航会短点),低温性能拉胯(北方冬天续航打骨折是常态),电压平台低(需要更多单体串联),但瑕不掩瑜,对于追求安全、耐用、成本的车主(尤其南方),或者像两轮电动车、储能电站这些场景,它绝对是YYDS!我给我爸买的电驴就换了LFP电池,他再也不用担心电池鼓包了。

T2 梯队:经典耐造 / 特定领域专精 (老兵不死)

- 中镍三元锂 (NCM 523/622): 前几年的主流,现在被811和LFP夹击,能量密度、功率、寿命、成本、安全性…各方面比较均衡,没有特别拔尖但也没明显短板,很多中端电车、老款手机、高端笔记本还在用,属于“不求有功但求无过”的稳妥选择,我那台用了三年的Windows笔记本,电池就是523,现在还能撑个3小时办公,算不错了。

- 钴酸锂 (LCO): 手机、笔记本、小家电里的“老熟人”,能量密度不错(尤其体积能量密度),做薄做小有优势。 循环寿命差(手机用一两年续航尿崩的元凶之一),成本高(含钴),高温性能和安全性能一般,快充能力也受限,属于“特定场景(小型化消费电子)专用”,正在被其他体系慢慢替代,看到它,就想起我那堆报废的旧手机电池。

T3 梯队:情怀 / 特殊用途 (非主流之选)

- 镍氢电池 (Ni-MH): 无记忆效应(比镍镉强),相对安全环保,但能量密度低、自放电大(放俩月不用,电跑光了),现在主要用在一些混合动力汽车(如老款丰田普锐斯,做动能回收的“小电池”很合适)、五号/七号充电电池(比如我的电动牙刷、Xbox手柄)、还有…呃,某些遥控玩具?属于“情怀尚存,但大势已去”。

- 铅酸电池: 便宜!皮实!技术成熟!汽车启动电瓶(瞬间大电流放电能力强)、电动三轮/老头乐、UPS备用电源的主力。缺点太明显: 巨重!能量密度极低!循环寿命短(深循环的还好点,启动用的浅循环寿命也一般),含铅不环保,属于“能用,但体验就别指望了”,给家里换过汽车电瓶,那重量,搬一次腰疼半天。

选购指南?聊聊我的“血泪”心得:

-

想清楚你要啥? 别光看广告!

- 追求极致续航/性能(且预算充足)? 高镍三元锂的车/设备可能是你的菜,但请接受它的潜在风险(安全、寿命、成本)和冬天续航焦虑,开特斯拉长续航版跑长途确实爽,但算算电池衰减和保险费用…心里得有点数。

- 把安全、耐用、成本放首位? 磷酸铁锂闭眼入! 尤其家庭用车、储能产品、工具类设备,省心省钱是王道,我爸对他的电驴LFP电池赞不绝口,“比原来那破电池强多了,还便宜!”

- 日常均衡实用? 中镍三元或者靠谱的LFP都是好选择,我的下一台车,大概率选个配优质LFP或者成熟中镍三元的。

- 小设备(手机、耳机、手表)? 主流大厂用的LCO或新型硅碳负极等方案,关注快充速度和实际用户续航评价更重要,别信参数,看真实体验!某品牌吹嘘的“黑科技”电池,实际用起来也就那样…

-

别只看电芯类型!系统是关键!

- 电池管理系统 (BMS): 这是“大脑”!再好的电芯,配个垃圾BMS,照样短命甚至危险,特斯拉、比亚迪、宁德时代这些大厂的强项不仅在电芯,更在BMS算法和热管理,杂牌小厂?慎入!我那个鼓包的杂牌充电宝,就是血淋淋的教训。

- 热管理: 对三元锂尤其重要!液冷 > 风冷 > 无冷却,冬天怕冷,夏天怕热,没个好“空调”,电池遭罪你也遭罪,看看高端电车底盘那一套复杂的冷却管路就知道了。

- 生产工艺/品控: 同一类型电芯,大厂出品和小作坊出品,天壤之别!别贪便宜,拆开看过不同品牌的18650电池,内部工艺差距肉眼可见。

-

“天梯图”是参考,不是圣旨!

- 技术迭代快:今天T1,明天可能就被超越了,固态喊了那么多年,不也还在实验室打转?

- 应用场景千差万别:无人机要轻要爆发力(高功率三元),储能电站要安全要长寿要便宜(LFP),没有万能药,我那台无人机,换块电池肉疼死,但为了那点性能提升,忍了。

- 品牌和售后很重要! 电芯是核心,但整包设计、质保政策、厂家信誉同样关键,大品牌贵有贵的道理(大部分时候),电池坏了,找谁哭去?

最后啰嗦几句:

看着手里这块老手机电池,再想想小时候四驱车里那对需要“激活”的镍镉电池,不得不感叹技术确实在狂奔,但电池的“圣杯”——能量密度、安全、寿命、成本、快充、耐温性的完美统一——依然像挂在驴子前面的胡萝卜,看得见,追起来费劲,我的“天梯图”充满了个人偏见和有限的经验,可能明天就被新技术打脸。

电池啊,你这让人又爱又恨的“能量块”,啥时候才能真正让我们彻底告别“电量焦虑”,安心享受科技呢?也许,在某个工程师熬夜掉头发的夜晚,答案正在悄悄孕育,而我,大概还会继续在换电池、吐槽续航、期待新技术的路上,痛并快乐着吧,下次换手机,得好好看看评测,别再被“黑科技”忽悠了——毕竟,鼓包的电池,真的挺吓人的。

本文由雪和泽于2025-09-27发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/12098.html