硬盘对拷技术:实现快速安全的数据迁移与备份策略

- 问答

- 2025-09-27 14:08:25

- 1

实现快速安全的数据迁移与备份策略

那晚机房空调的嗡鸣声格外刺耳,我盯着屏幕上那个缓慢蠕动的进度条,手心全是汗,老旧的服务器硬盘像垂暮老人般发出断续的呻吟,随时可能彻底罢工,我们计划用硬盘对拷的方式迁移整个系统,这看似简单的操作,却成了我职业生涯里最漫长的一夜,硬盘克隆,这个听起来像复印文件般直白的技术,在真正面对关键数据时,每一次扇区的复制都像在走钢丝。

“克隆”非“复制”:硬盘对拷的硬核本质

别被名字骗了,硬盘对拷(Disk Cloning/Imaging)远不止是Ctrl+C和Ctrl+V的放大版,它更像是一场精准的“器官移植”——在比特层面,将源盘(包括操作系统、隐藏分区、引导记录、所有文件乃至空闲空间的结构)原封不动地“印刻”到目标盘上,我曾在帮朋友迁移他用了十年的老笔记本系统时,天真地以为手动拷贝用户文件夹就够了,结果呢?新硬盘无法启动,丢失了无数软件授权和特定驱动配置,折腾到凌晨三点才勉强救回,那次教训刻骨铭心:系统是一个精密生态,粗暴肢解只会带来灾难。

工具选择:从“傻瓜式”到“极客范儿”

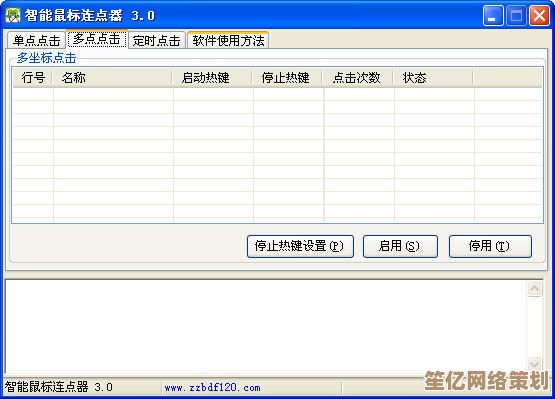

市面上的克隆工具多如牛毛,选哪个?这取决于你的“疼痛阈值”和技术洁癖程度。

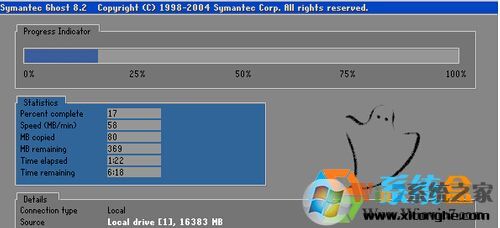

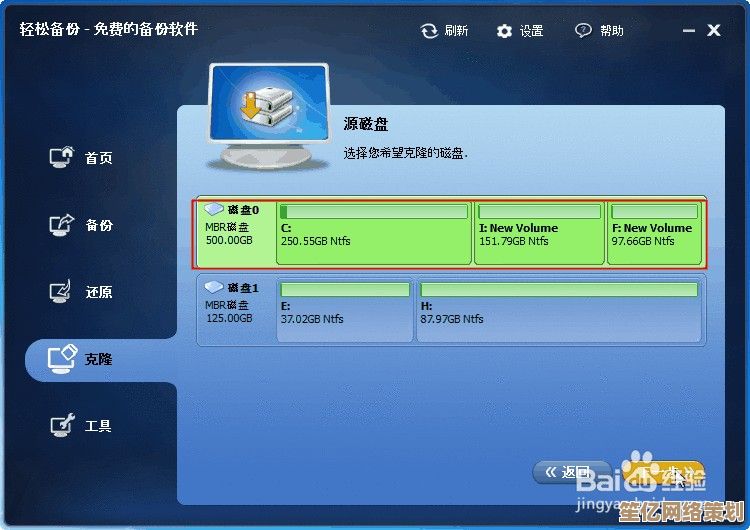

- “一键无忧”派: Acronis True Image、Macrium Reflect 这类商业软件是大多数人的首选,图形界面友好,支持增量备份、差异备份,甚至能边用电脑边克隆(热克隆),我曾用Acronis将一台濒死的办公电脑克隆到SSD,整个过程像泡了杯咖啡般顺畅,系统启动速度直接起飞,同事惊呼“换了新电脑?”——这是克隆技术带来的最直观爽感。

- “终端控”挚爱:

dd命令(Linux/Unix)或Win32 Disk Imager这类工具则是极客的浪漫,它们强大、直接,但也危险——一个参数输错,就可能把备份镜像误写入正在使用的系统盘(别问我怎么知道的,那是一次深夜操作后心有余悸的冷汗)。dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=4M status=progress这条命令背后,是对硬盘架构的绝对掌控,也是悬在数据深渊上的舞蹈。 - 硬件加速: 当面对TB级别的海量数据或企业级服务器迁移时,硬件对拷盒(如 StarTech、WiebeTech 的硬盘复制机)才是效率王者,它们独立于主机运行,通过专用芯片进行高速复制,甚至支持多目标盘同时写入,我曾参与一个老旧档案服务器的迁移项目,近20TB的历史数据,用软件克隆预估需要数天,且风险极高,最后租用了专业复制机,像流水线作业般,一夜之间完成所有硬盘的克隆,数据校验无误,那种如释重负感难以言表。

我的“翻车”现场:克隆不是万灵丹

技术再成熟,也怕人“想当然”,那次服务器迁移的惨痛经历至今难忘:我们成功克隆了系统盘,却完全忽略了独立存储池中关键数据库的实时同步,当新服务器欢快地启动,业务系统却报告数据库连接失败时,我整个人都懵了,克隆只解决了系统盘的“搬家”问题,那些动态变化的核心业务数据,在克隆窗口期内的更新全部丢失!最终不得不从备份磁带艰难恢复,付出了数小时的业务中断代价。这次教训像一记闷棍:硬盘克隆是强大的静态迁移工具,但绝非动态业务数据的实时保护伞。 它必须与文件级同步(如rsync, FreeFileSync)或数据库自身的复制机制配合,才能构成完整的数据迁移/备份策略。

实战箴言:克隆前后的“保命”清单

用血泪换来的经验,请务必收好:

- 目标盘容量 >= 源盘已用空间: 这是铁律!别幻想能“压缩”塞进去,我见过有人试图把500GB塞进480GB的SSD,结果克隆失败,源盘分区表还被损坏(幸好有备份)。

- 数据校验是生命线: 克隆完成后的校验(Checksum)步骤绝不能省!工具通常自带MD5/SHA校验功能,一次未校验的克隆,等于埋下了一颗不知道何时会爆的雷,我习惯克隆后立即用

fc /b(Windows) 或cmp(Linux) 抽查关键文件。 - 物理连接要可靠: 劣质SATA/USB线缆是数据搬运的隐形杀手,经历过克隆过程中因接触不良导致的反复失败,排查到怀疑人生,现在只用品牌线,并确保接口插紧。

- 源盘“静默”为佳: 尽可能在源盘无写入操作时进行克隆(如从WinPE/Live USB启动),热克隆虽方便,但若源盘数据在克隆过程中被修改(如日志写入),可能导致镜像内部不一致,对于关键生产系统,我宁愿申请短暂的停机窗口。

- 理解“镜像”与“克隆”: 生成一个镜像文件(.iso, .img, .vhd等)通常比直接盘对盘克隆更灵活安全,镜像文件可压缩、可加密、可存储在NAS或云盘,方便后续挂载恢复或多次部署,直接克隆则胜在速度,适合快速更换故障盘。

硬盘克隆技术,像一把锋利的手术刀,它能在系统崩溃前完成无缝“器官移植”,让老旧设备在固态硬盘上重获新生;它能瞬间部署数十台相同配置的办公电脑,省去繁琐的重复安装,这把刀用不好也会伤己——它无法替代持续备份,无法捕获克隆瞬间之后的数据变化,更无法容忍目标盘的“缩水”和马虎的校验。

那次服务器迁移事故后,我养成了一个习惯:每次执行克隆前,会下意识地摸摸口袋里的备份硬盘——那是最后的逃生舱,技术带来效率,但敬畏之心才能守护数据。硬盘克隆就像买保险,最理想的状态是你备而不用,却永远不敢不备。 下一次当硬盘发出异响,或是新买的SSD已经到货,希望你能更从容地启动克隆程序,而不是像我当初那样,在深夜里对着进度条祈祷——数据不会原谅你的侥幸。

本文由颜泰平于2025-09-27发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/11742.html

![[md游戏下载]畅享最新版免费体验,热门游戏一网打尽!](http://waw.haoid.cn/zb_users/upload/2025/09/20250927152435175895787556681.jpg)