智能化阅卷系统:高效精准的自动化评分解决方案

- 问答

- 2025-09-27 10:25:25

- 2

当机器开始“读”卷子,我的喜忧录

第一次听说学校要引进“智能化阅卷系统”时,我内心几乎是雀跃的——天知道改两个班一百多份作文,熬到凌晨两点眼睛发直、手腕发酸是什么滋味。🤯 领导说:“解放生产力!精准高效!” 我脑子里想的却是:终于能回家吃口热饭了?🥹

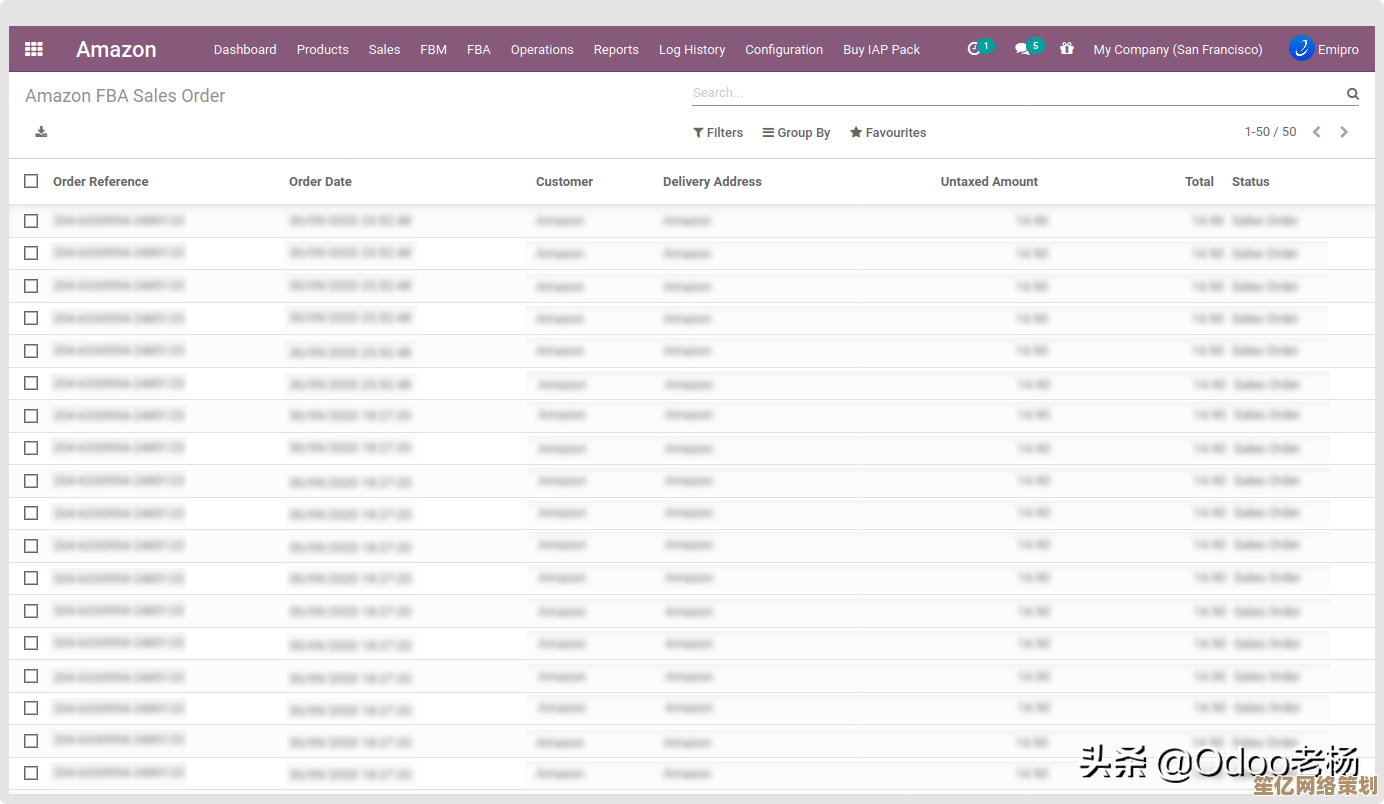

系统上线那天,我们语文组像围观外星科技,把一沓作文扫描进去,屏幕上刷刷刷地滚动着识别文字,分数瞬间就跳出来了,快得让人有点懵,老张在旁边嘀咕:“这玩意儿…真能看懂孩子们写的啥?” 说实话,我当时心里也犯嘀咕,但效率是真诱人啊。

初尝甜头,也撞上“铁板”

第一次大规模实战是期中考试,现代文阅读的客观题部分,系统处理得干净利落,准确率没得说,省了我们至少三天机械劳动,批改速度确实上去了,我终于赶上了末班地铁🚇,而不是在办公室啃冷掉的包子。

甜头没尝多久,问题就来了,一次单元小测,一篇写“我最敬佩的人”的作文,一个孩子写了他当环卫工的爷爷,文字朴实但情感真挚,系统给出的分数却出奇地低!反馈报告里冷冰冰地写着:“事例描写缺乏典型性”、“高级词汇使用不足”,我捏着那份卷子,心里真不是滋味——机器哪里读得懂那字里行间沉甸甸的爱与敬意?它只认得“典型事例”的标签和所谓“高级词汇”的堆砌,那一刻,我对着屏幕,第一次对这个“帮手”产生了强烈的怀疑,它似乎只擅长捕捉“形”,却对文章的“神”视而不见。

更哭笑不得的是另一次,一个调皮男生在作文里藏了句小小的网络俚语(大概是想试探边界?),系统居然完全没识别出来,还把那句俚语当成了错别字乱码,在评语里一本正经地建议“注意书写规范”😂,这乌龙闹的,全班传阅时差点笑翻屋顶,看来,面对孩子们鲜活(有时带点小狡猾)的语言,冰冷的算法还是显得有点笨拙和滞后。

不只是速度,更是“看见”的可能

沮丧归沮丧,这系统也并非一无是处,甚至在某些方面带来了意想不到的“看见”,它强大的数据统计能力,确实是我们人力难以企及的,它能瞬间揪出全年级在“的地得”使用上的集体薄弱点,或者精准定位某个班在议论文论据选择上的单一化倾向,这种基于海量试卷的“群体画像”,为我们后续的备课和重点突破提供了非常扎实的方向🧭,以前靠经验模糊感觉的问题,现在被数据清晰地照亮了。

更让我心头一暖的,是在一所资源匮乏的乡村学校看到的场景,他们师资紧张,一位老师常常要带好几个班,当看到他们用上阅卷系统后,老师终于能从繁重的、重复性的基础批改中抽身,把省下的时间用来给那些学习吃力的孩子做更细致的面对面辅导,或者设计更有趣的课堂活动时,我忽然觉得,技术用对了地方,是真的能传递温度的。🥺 它或许不能替代老师的情感投入,但至少为这种投入腾出了宝贵的空间。

冰冷的算法与滚烫的成长:我的“中间”答案

用了快一年,我算是看明白了,指望一个系统完全“读懂”文章的灵魂,像经验丰富的教师那样捕捉到字里行间细微的情感震颤、独特的思维火花,或者那稍显稚嫩却充满潜力的表达,目前看来还是奢望,它擅长的是处理那些有明确规则、可量化的部分——客观题、基础语法、字词规范、甚至某些结构化的写作要素(比如你用了几个比喻句?论点是否清晰?),它像个极其严格、不知疲倦的“基础质检员”。

最让我放不下的,是上学期那个总在及格线徘徊的男生,系统给他的考场作文一如既往打了低分,但当我亲自细读时,发现他在结尾处写了一句关于“城市缝隙里倔强生长的野草”的比喻,笨拙却带着惊人的生命力,那是属于他自己的观察和思考!✨ 那一刻,我无比庆幸没有完全依赖那个分数,我在他卷子上用红笔重重地圈出那句话,批注:“此句有光!请继续这样‘看见’和表达!” 后来他告诉我,那个红圈,让他觉得“自己写的东西,原来也是有人认真看的”,这种对独特个体价值的“看见”和点燃,是再精密的算法也难以复制的。

现在再有人问我怎么看这系统,我的想法实际多了:它是个好工具,一个强大的“辅助轮”,尤其在处理海量基础批改、提供宏观教学洞察上,无可替代,但它永远不该是终点,更不能成为评判文章价值的唯一标尺,真正的教育,发生在那些算法无法解析的模糊地带——在情感的共鸣里,在思维的碰撞中,在对每一个独特表达的珍视与引导上。

或许,未来的方向不是机器取代人,而是人如何更聪明地驾驭机器,让它的“快”与“准”,服务于我们更深的“看见”与“懂得”,让老师疲惫的眼睛得以休息,但心灵的那盏灯,必须由我们自己,为每一个年轻的生命点亮。💡 冰冷的算法和滚烫的成长之间,我们得找到那个微妙的平衡点。

本文由召安青于2025-09-27发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/11578.html