实用指南:从零开始学习制作清晰美观的表格

- 问答

- 2025-09-26 22:52:17

- 2

我的表格自救血泪史

凌晨三点,屏幕的光刺得我眼睛发涩,我盯着那份刚做好的销售数据表——亮蓝色的标题、粗细不一的边框线、红绿交错的背景色,还有几处尴尬的合并单元格把数据拦腰截断,这玩意儿别说让老板看懂,我自己多看两眼都头晕。"这表格...怎么像被泼了颜料的蜘蛛网?" 第二天晨会上,市场部同事的嘀咕像根针扎过来,那一刻我懂了:表格不是填数据的格子,是无声的对话。

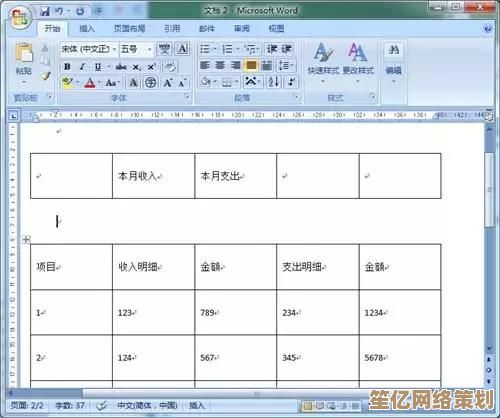

边框:别让线框变成牢笼 早期我沉迷于给每个单元格都加框线,仿佛多画一条线数据就更"结实",结果?实习生小张对着我的客户信息表皱眉:"李哥,我眼睛在格子里迷路了..." 后来我顿悟:边框是路标,不是栅栏,现在只保留最外框和标题行下方的细线,数据区彻底"放养",神奇的是,去掉那些横七竖八的线条后,用户活跃度数据反而像溪流般自然流淌进同事们的视线里。

实战拐点: 上周整理季度财报,我把内部数据表的竖线全删了,只留标题下2.5pt的深灰横线,财务总监居然夸了句"清爽"——要知道他平时只对小数点后两位感兴趣。

颜色:克制比炫技更高级 我曾是"调色盘灾难"的制造者,市场分析表里,用刺眼的红色标注下降数据,生机勃勃的绿色表示增长,还觉得这样"一目了然",直到色弱的同事委婉提醒:"那个...粉紫色块里的数字我看不清。" 当头一棒,现在我的原则是:主色不超过两种,且饱和度低于30%,用浅灰蓝替代大红大绿,数据差异改用"▲5%"和"▼3%"标注,色弱同事再没抱怨过。

踩坑实录: 去年年终总结,我给每个部门加了不同底色,投影仪一打,技术部的深蓝块像黑洞般吸走了所有数字,台下响起一片尴尬的咳嗽声。

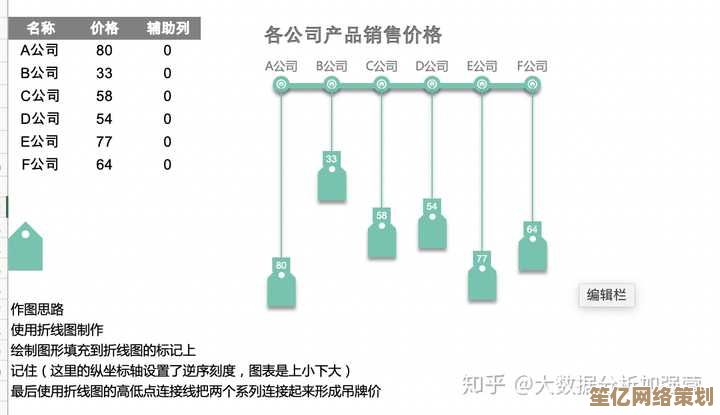

对齐:别小看文字的站姿 过去觉得对齐不过是点个按钮的事,直到看见自己做的产品参数表:数字忽左忽右,文字上下窜动,像喝醉的蚂蚁方阵,市场部老王直接问:"这列价格是故意排成波浪形?" 血的教训:数字右对齐,文字左对齐,标题居中,当所有单价的小数点像士兵列队般垂直对齐时,连财务部那个冷面主管都微微点头。

顿悟时刻: 有次把客户反馈表里的长文本改成左对齐+1.5倍行距,销售总监突然说:"原来第三行写的是物流延迟啊,之前挤在一起像加密电报。"

留白:给数据呼吸的余地 曾经的我信奉"寸土必争",硬把38项数据塞进A4纸,结果海外同事视频会议时眯着眼问:"第27行...是小数点还是屏幕灰尘?" 现在我会主动给表格"减脂":列宽增加2个字符,行高调大5磅,关键数据周围留出喘息空间,上周的库存表主动删掉3列次要指标,仓库主管却说:"奇怪,反而更快找到缺货品了。"

空间魔法: 做年度预算表时,我在每个大类别后插入空行,财务VP翻页时突然停下:"这个空白格...让我想起该核对下营销费用了。" 原来留白真能激活思考。

如今我的表格准则只剩三条:像对待对话一样设计排版,像呵护眼睛一样管理色彩,像整理书架一样梳理信息,上周交运营报告时,新来的实习生盯着表格说:"这个渐变灰标题...好像月光落在数据上。" 你看,当表格自己会说话时,连解释都是多余的。

那些深夜和边框较劲的日子教会我:真正的好表格不是完美无瑕的工艺品,而是懂得退让的引导者,它知道何时隐去线条,何时收敛色彩,只为让核心数据自己发光,毕竟我们填的不是格子,是思想的坐标。

某次把修改前后的表格给同事对比,她指着初版笑出声:"这配色方案...是致敬90年代网吧吗?" 我默默把咖啡杯推过去:"闭嘴,喝你的。" 但保存键按下时,突然觉得那些扎眼的色块,都成了进阶路上的幽默注脚。

本文由芮以莲于2025-09-26发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/11069.html

![[QQ电子邮件]智慧互联随时随地,高效沟通触手可及](http://waw.haoid.cn/zb_users/upload/2025/09/20250927003128175890428862474.png)