华为P20:突破性性能与美学设计,重新定义智能手机体验

- 问答

- 2025-09-26 17:58:06

- 3

华为P20,我的科技与美学的矛盾情人

手机摔在地上的瞬间,时间仿佛凝固了,我盯着那台躺在瓷砖上的华为P20,心跳漏了一拍——不是为了心疼,而是因为那该死的极光色背板在灯光下流淌出的光晕,竟让我忘了弯腰去捡,那一刻,它像个倔强的艺术品,摔都摔得这么有姿态。

“美”的代价:一场视觉与触觉的拉锯战

2018年,当P20带着那抹“极光色”闯入视野时,它确实不像一台“正经”手机,那抹渐变——说实话——像把酒吧的霓虹灯泼在了机身上,张扬得近乎挑衅,它不低调,更不打算低调,可握在手里,冰冷的玻璃贴合掌心,那份精致感又让人无法抗拒,这矛盾感贯穿始终:它美得如此外放,却又脆弱得让人心惊胆战,逼得我第二天就套上了官方那个同样不便宜的硅胶壳,像给一件艺术品裹上保鲜膜。

正面那块“刘海屏”?当年真是槽点满满,每次看视频,那突兀的小黑块都像屏幕额头上贴了块碍眼的膏药,可奇怪的是,用着用着,视线竟自动忽略了它,仿佛大脑也接受了这种“不完美”的进化妥协,或许,美有时就是一场妥协后的意外和谐?

“快”的烦恼:当性能撞上现实的墙

“麒麟970,AI芯片!”发布会上的口号喊得震天响,实际用起来呢?《王者荣耀》高帧率模式?可以,但几局酣战下来,后盖那温热的触感,像在无声提醒我:性能的代价是体温,它快,但还没快到能无视物理定律,日常刷微博、回微信倒是丝滑得如同德芙巧克力,可偶尔后台多开几个应用,那一下不易察觉的卡顿,又像在提醒我它并非无所不能。

最让我耿耿于怀的是那个指纹识别键,它被硬生生按在了屏幕下方那个细长的“下巴”上,每次解锁,我的食指都要别扭地向下探,像在完成一个蹩脚的仪式,这设计,实在谈不上优雅或顺手,科技感?或许有,但人体工学?设计师大概那天没带尺子。

“夜视仪”的震撼:当算法重新定义“看见”

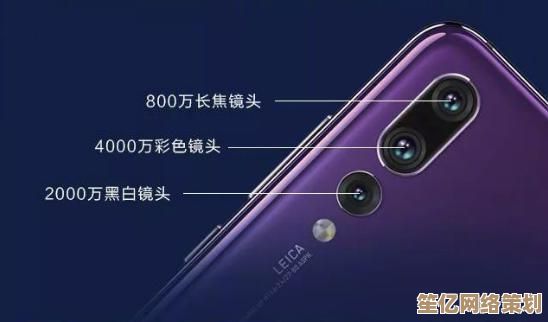

真正让我闭嘴惊艳的,是它的眼睛——那对徕卡加持的摄像头,第一次在近乎全黑的公园小径上按下快门,屏幕里亮如白昼的景象让我脱口而出:“这...作弊吧?” 朋友凑过来看,脸上写满了“你P图了?”的怀疑,这不是传统意义上的“拍照”了,是算法在黑暗中硬生生“算”出了一片光明,照片细节丰富得惊人,暗部噪点被压制得几乎消失,这种“暴力”提亮,让夜景照片失去了传统摄影的微妙光影层次,却粗暴地给了普通人“夜视”的超能力,震撼过后,一丝失落偶尔浮现——这太“完美”了,完美得不像我眼睛看到的世界,或许,这就是计算摄影的暴力美学?

不完美的情人:工具的本质

用了大半年,P20像一位个性鲜明的情人,它不完美:刘海碍眼、发热提醒我它的极限、指纹键位置反人类、谷歌服务的缺失曾让我在异国街头一阵慌乱(幸好后来找到了曲线救国的方法),它甚至会在微信视频通话时,因为复杂的后台处理偶尔出现那么半秒的卡顿。

正是这些毛边和不完美,让它从冰冷参数堆砌的“旗舰”变成了我口袋里一个活生生的工具,它提醒我,科技产品终究是服务于人的,当我在某个黄昏,随手掏出它,用那依然强悍的镜头捕捉下天边转瞬即逝的瑰丽晚霞,无需繁琐设置,只凭直觉按下快门——那一刻,所有关于刘海、发热、指纹位置的抱怨都烟消云散,它完成了最核心的使命:帮我看见,并留住那一刻无法复制的光。

华为P20不是神话,它带着那个时代特有的探索印记和妥协痕迹,它的美带着锋芒,它的快裹挟着温度,它的“夜视”能力颠覆认知却也引发思考,它像一块棱角分明的矿石,粗粝与光芒并存,正是这份不完美的真实,让它在我记忆里,远比那些参数完美的“水桶机”更鲜活、更有人情味——它提醒我,工具的伟大,不在于毫无瑕疵,而在于它如何真正地、带着些许笨拙地,融入了我们感知世界的瞬间。

本文由畅苗于2025-09-26发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/10858.html

![借助[word 怎么画图]优化图表表达,准确实现设计意图与细节](http://waw.haoid.cn/zb_users/upload/2025/09/20250926193742175888666241117.jpg)