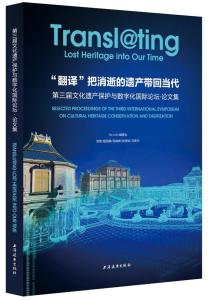

古琴泛音新纪元:2025年全球文化遗产数字化保护中的东方智慧

- 游戏攻略

- 2025-10-04 07:30:42

- 1

(坐在江南老宅的雕花窗下,雨丝斜斜地敲着青砖,手边的龙泉青瓷杯里飘着龙井香,突然想起去年在故宫数字化实验室看到的那张唐代古琴,琴身上暗红的漆痕像凝固的血脉,而泛音在数字建模中竟呈现出蝴蝶翅膀般的振动图谱——这大概就是东方智慧在数字时代的另类重生吧?)

古琴的泛音从来不是简单的物理现象,记得老师傅说,弹泛音时要让指甲与琴弦形成75度角,像蜻蜓点水般触碰,这角度里藏着《考工记》里"天有时,地有气"的哲学,现在日本正仓院的唐代五弦琵琶正在用3D激光扫描重建,但那些被岁月侵蚀的漆层下,是否还藏着未被破译的泛音密码?

最近在杭州参加的"数字丝路"论坛上,有个德国工程师展示他们用AI复原的敦煌古琴谱,当计算机生成的泛音在音箱里流淌时,台下老琴师突然皱眉:"这声音太干净了,像把月亮装进了玻璃罐。"这话让我想起去年在苏州博物馆看到的明代斫琴师手稿,泛音位置标注旁画着朵歪歪扭扭的莲花,注释写着"心静则声清,手颤则音花"。

或许数字化保护最难的,不是技术参数而是人文温度,就像日本"人间国宝"制度保护的不仅是技艺,更是匠人呼吸的节奏,上个月在京都寺院听僧人弹《普庵咒》,泛音在木鱼声里忽隐忽现,像风穿过竹林,后来看到他们的数字化档案里,竟记录着弹奏时窗外的雨声和香炉青烟的轨迹。

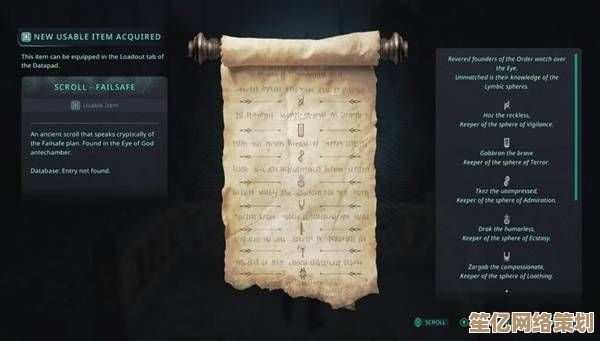

但技术狂欢里总藏着荒诞,某高校开发的古琴AI,把《流水》弹得像电子游戏音效,评论区却有人欢呼"传统文化终于年轻了",这让我想起故宫那台会"咳嗽"的数字化编钟——每当湿度变化,系统就会模拟金属疲劳的声响,或许真正的保护,是让数字模型也学会"生病"?

(手机突然震动,是敦煌研究院的朋友发来消息:他们用热成像在莫高窟第112窟的壁画里,发现了千年前的泛音振动痕迹,画面里反弹琵琶的飞天,衣袂间竟藏着类似声波的纹路,这消息让我在雨里呆坐许久,突然明白所谓东方智慧,或许就是让技术也长出触角,去触摸那些看不见的涟漪。)

2025年的数字化保护,不该是给文物打上"已保存"的标签,而是创造新的对话可能,就像我在巴黎数字博物馆看到的虚拟泛音池——观众把手伸进全息投影,就能触发不同朝代的琴音振动,有个法国姑娘把手放进去时,泛音突然变成了塞纳河的波浪声,这大概就是文化基因的奇妙突变吧?

(雨停了,檐角的风铃和手机里的古琴APP同时响起,突然有点恍惚:我们究竟是在保护传统,还是在创造新的传统?这个问题或许没有答案,就像泛音本身,既是终点也是起点。🌫️)

本文由姓灵阳于2025-10-04发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/glgl/18779.html