脑波测谎+身份ID:2025年真凶验证全流程突破

- 游戏攻略

- 2025-10-02 04:18:57

- 1

🌪️ 那天在实验室翻到2025年的案件档案,我手一抖把咖啡泼在了脑波仪上——这玩意儿现在应该叫「真凶验证终端」了吧?但比起设备进水,更让我心跳漏半拍的是档案里的细节:一个连环杀人犯在测谎时突然瞳孔收缩,脑波图却像被按了暂停键,而他的身份ID在系统里显示「已注销」,这他妈到底是怎么回事?

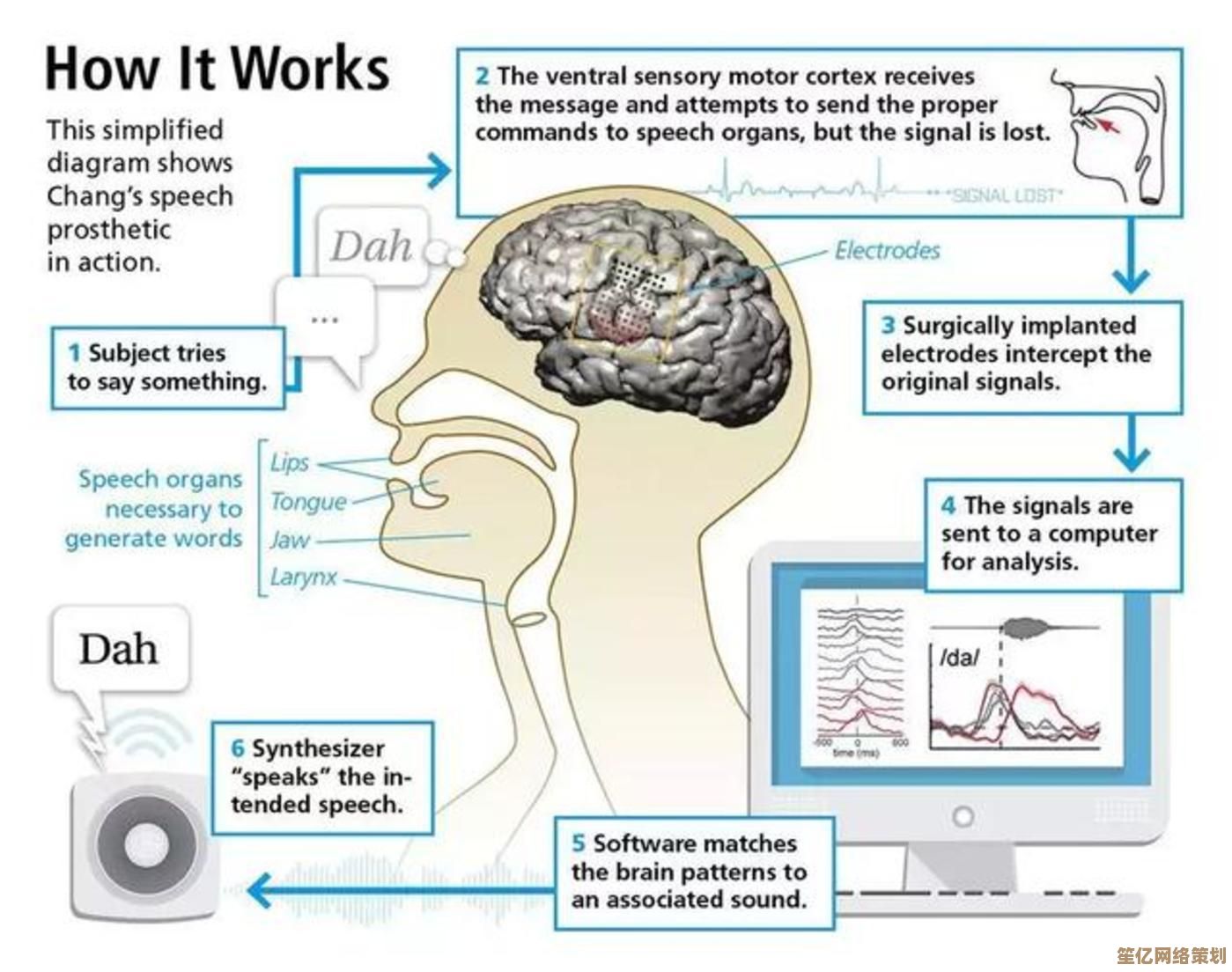

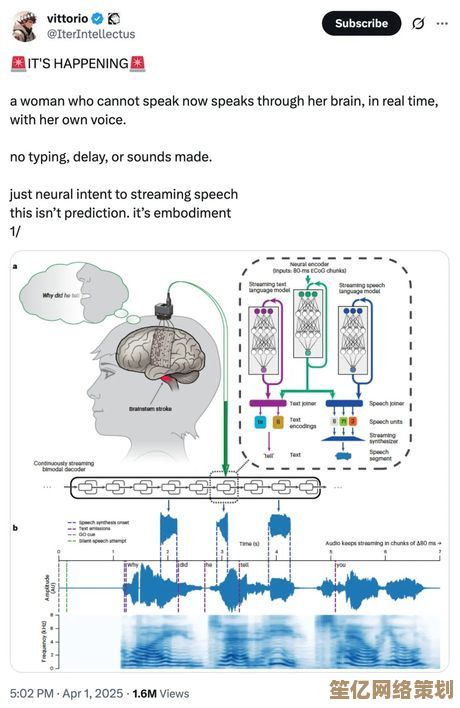

先说脑波测谎吧,传统测谎仪靠心跳和皮电,但2025年的技术已经能通过电极帽捕捉前额叶的θ波和顶叶的P300波,我记得导师说过,「说谎时大脑会同时激活抑制真实记忆和构建虚假信息的区域,就像左手画圆右手画方」,但真正让我起鸡皮疙瘩的是去年那个案子:嫌疑人坚称自己没去过案发现场,脑波图却显示他对现场布局的描述比警方通告还详细——后来查证,他确实没去过,但每天在VR里「云作案」练习反侦察,技术进步太快,连谎言都开始「元宇宙化」了。

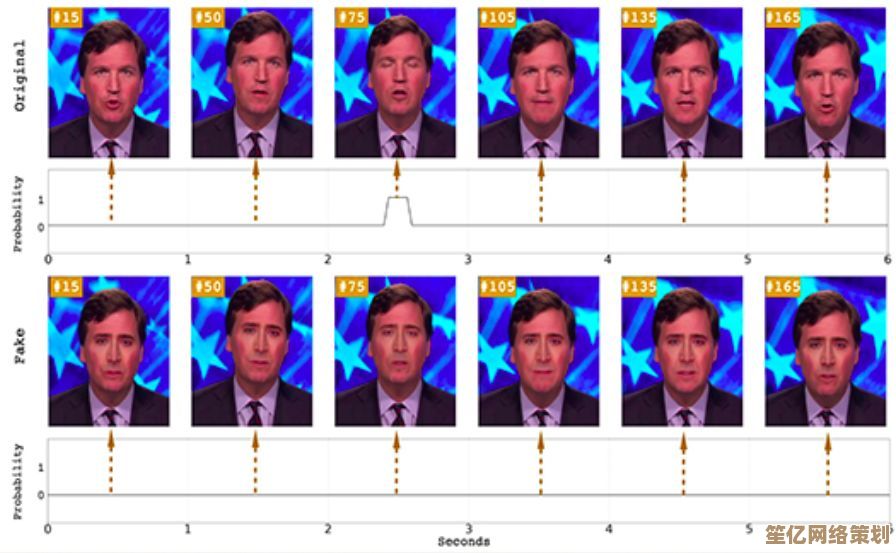

不过最颠覆的是身份ID系统,以前指纹、DNA、人脸识别三板斧,现在加上了脑纹识别,你以为换张脸就能金蝉脱壳?不,大脑对特定刺激的反应模式比虹膜还独特,去年有个整容十次的毒枭落网,就是因为他在审讯时看到毒品照片,脑波图和二十年前走私案里的数据完全重合,但这里有个细思极恐的点:如果有人从小被训练控制脑波反应,这套系统会不会失效?就像武侠小说里练「龟息功」躲过内力探测?

说回那个连环杀人犯的案子,嫌疑人叫陈默,身份ID显示他三年前死于车祸,但脑波测谎时却对「你是否杀了李芳」这个问题产生强烈P300反应,警方后来在他老家地窖里挖出具无名尸,DNA比对失败,但脑纹识别确认是陈默本人——原来他当年假死用的是双胞胎弟弟的尸体,这时候问题来了:如果身份ID和脑纹绑定,那双胞胎的脑纹会不会相似到能互相冒充?技术团队后来承认,目前系统对同卵双胞胎的误判率高达15%,这数字像根刺扎在我心里,毕竟我们总以为技术能解决所有问题,结果它自己先打了个结。

现在想想,2025年的真凶验证流程像场荒诞的接力赛:先刷身份ID确认「你是谁」,再用脑波测谎验证「你做过什么」,最后用VR还原现场看「你怎么做的」,但这个过程里,人性始终在和技术掰手腕,比如有个少年被误判,就因为他玩沉浸式游戏时练出的「冷静脑波」被误认为杀人犯特质;还有个老太太,因为阿尔茨海默病导致脑波紊乱,差点被当成连环纵火犯,这些案例像警钟,提醒我们:当技术越界时,连真相都会变成流沙。

最近在整理案例时,我发现个有趣的现象:年轻一代的脑波图越来越「干净」,他们说谎时前额叶几乎不波动,反而是在说真话时会触发更强烈的α波抑制,有人调侃这是「数字原住民的谎言免疫力」,但我觉得更像一种悲哀——当真实和虚假被算法重新定义,我们的大脑可能正在主动适应这种混乱,就像那个在VR里练习反侦察的嫌疑人,他的脑波图最后成了判定他有罪的关键证据,但谁又能说清楚,他到底是在「练习」还是在「创造」新的自己?

技术永远在突破,但人性的复杂度永远在技术之上,2025年的真凶验证流程或许能抓到更多坏人,但它也让我们不得不面对一个更尖锐的问题:当我们可以完美识别谎言时,我们是否也失去了理解谎言背后的人性的能力?就像那个用双胞胎弟弟尸体假死的陈默,他的脑波图暴露了他,但他的动机——为了给被富商撞死的母亲复仇——却是在传统审讯中才被挖掘的,技术给了我们答案,但答案之外的故事,可能才是真相最锋利的部分。

有时候我会想,如果这些技术早出现二十年,会不会少一些冤案?但转念又觉得,或许正是那些不完美的、充满漏洞的旧系统,才让我们更珍惜「人」在司法中的位置,毕竟,当机器能完美识别谎言时,我们是否还需要「相信」?这个问题,可能比抓到真凶更重要。

本文由冠烨华于2025-10-02发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/glgl/16535.html