CPU革新驱动笔记本电脑进化:能效优化与性能突破的全新探索

- 游戏动态

- 2025-11-07 09:16:46

- 4

在笔记本电脑发展的漫长历程中,中央处理器,也就是我们常说的CPU,一直是推动其进化的最核心引擎,它就像笔记本电脑的大脑和心脏,每一次跳动和思考方式的改变,都深刻影响着我们手中这台设备的形态、能力和体验,近年来,一场由CPU主导的深刻变革正在悄然发生,其核心不再是单纯追求峰值性能的数字游戏,而是转向了一场关于“能效”与“智能”的全新探索,这场探索正让笔记本电脑变得前所未有的强大、持久和贴心。

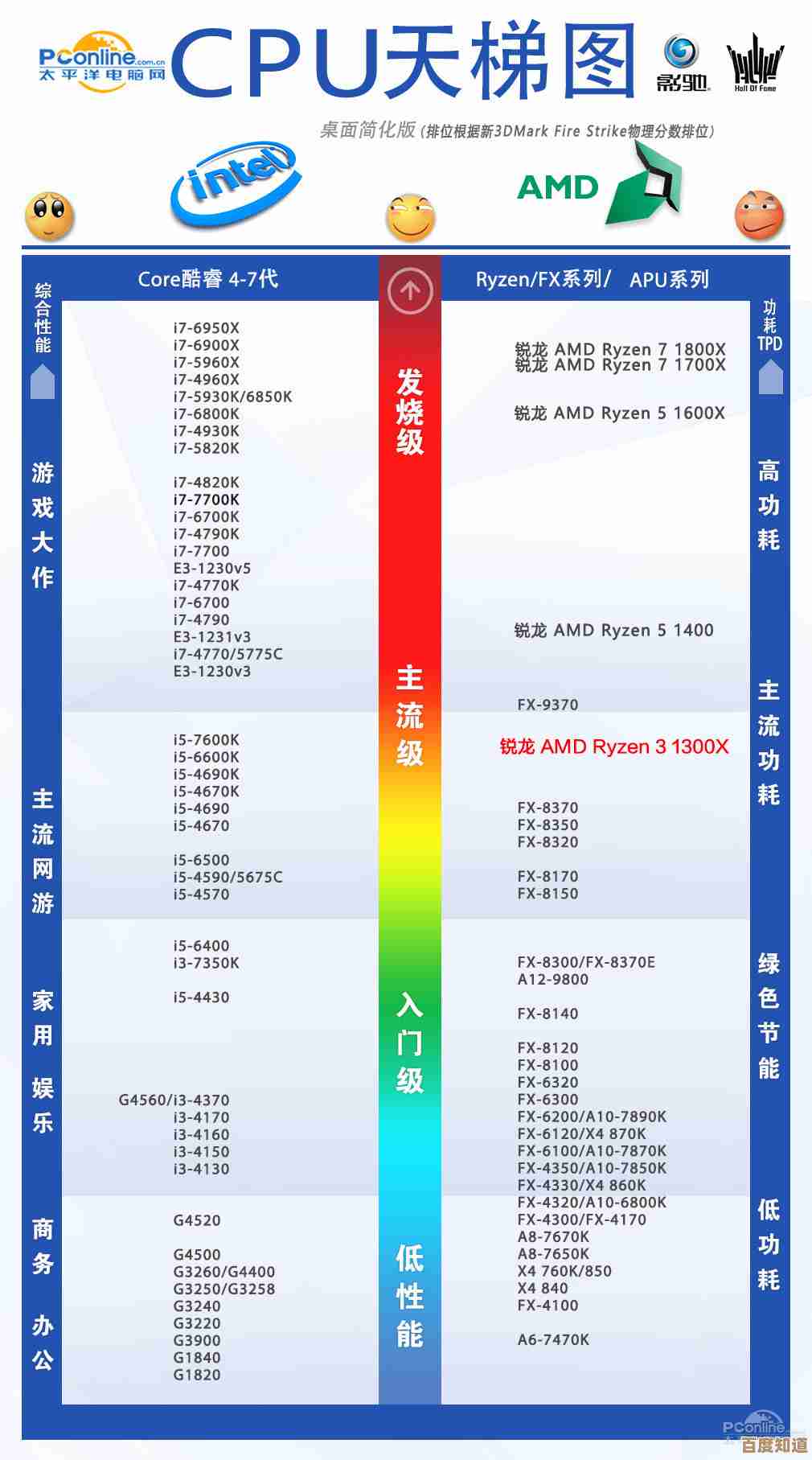

回顾过去,笔记本电脑的CPU发展轨迹很大程度上遵循着桌面处理器的思路,主要聚焦于提升时钟频率和增加核心数量,正如英特尔和AMD在早期竞争中所展示的,更高的GHz和更多的核心意味着更快的处理速度,这直接满足了用户对性能的渴望,这种“马力竞赛”也带来了明显的副作用:惊人的功耗和发热量,笔记本电脑为了容纳为这些“热得快”设计的复杂散热系统,不得不保持相对厚重的外形,电池技术在很长一段时间内没有突破性进展,而CPU的功耗却居高不下,导致续航能力成为许多笔记本电脑的软肋,用户常常不得不忍受风扇的轰鸣和腿上的灼热感,同时还要时刻担心电量,这种体验与“移动办公”的初衷相去甚远。

转折点出现在人们对移动计算需求的根本性变化上,随着移动互联网的普及和云服务的成熟,笔记本电脑的使用场景变得极其多样化,用户不再仅仅需要在固定位置进行高强度的视频渲染或大型游戏,更多的是在咖啡厅处理文档、在旅途中进行视频会议、在课堂上记笔记,这些场景要求笔记本电脑必须在保持流畅响应(性能)的同时,拥有极致的能效,以提供长达一整天的电池续航,正是这种需求,催生了CPU设计哲学的深刻转变。

这场变革的先锋是苹果公司推出的自研ARM架构芯片M1,正如苹果在发布M1时所阐述的,其设计理念的核心是“能效比”,M1芯片采用了类似智能手机处理器的“大小核”异构架构,它将高性能核心(大核)用于处理繁重任务,如剪辑视频或编译代码;而将高能效核心(小核)用于处理后台活动和一些轻量级应用,如收发邮件或浏览网页,这种设计使得CPU可以像一个精明的管家,根据任务的重要性动态分配资源,让合适的核心做合适的事,从而在绝大多数日常使用场景下,极大地降低了功耗,结果令人震惊:搭载M1芯片的MacBook不仅性能强劲,更实现了长达十几甚至二十小时的续航,同时运行起来安静且凉爽,这彻底重塑了用户对轻薄本性能和续航的期待,也为整个行业树立了新的标杆。

面对苹果的挑战,传统x86阵营的巨头英特尔和AMD也迅速调整了战略方向,他们同样将“能效优化”提升到了前所未有的高度,英特尔在其第12代酷睿及以后的移动处理器中,也全面引入了性能核(P-Core)与能效核(E-Core)混合架构的设计,正如英特尔在技术文档中解释的,这种设计旨在智能地分配工作负载,以在提供爆发性能的同时,优化日常使用的电池寿命,AMD则在其锐龙移动处理器中持续优化其“Zen”架构的能效表现,强调每瓦性能的提升,两家公司都致力于在先进的制程工艺上缩小晶体管尺寸,这本身就能在同等性能下显著降低功耗,这场竞赛使得如今市面上主流的轻薄本,无论是采用哪种平台的芯片,其续航能力和发热控制都比五年前的产品有了质的飞跃。

除了架构的革新,现代CPU的“智能化”程度也越来越高,它们内部集成了复杂的智能调度器,能够实时监测系统负载、温度和应用需求,并做出毫秒级的决策:是该唤醒所有核心全力冲刺,还是让大部分核心休息,只保留少数低功耗核心维持基本运行?这种动态的频率与电压调节,确保了能量被精确地用在“刀刃”上,CPU还与操作系统(如Windows的现代待机模式)深度协同,在系统睡眠状态下也能以极低功耗处理网络连接和后台更新,让笔记本电脑实现“开盖即用,合盖就走”的无缝体验。

CPU的革新正在从三个层面驱动笔记本电脑的进化:通过异构计算架构从根本上提升了能效比,带来了颠覆性的长续航和低温静音体验;即使在能效优先的设计下,通过制程工艺和微架构的进步,绝对性能依然在不断突破,满足了更广泛的专业需求;通过高度智能化的任务调度,实现了性能与功耗之间的精准平衡,使电脑更像一个懂得察言观色的智能伙伴,这场以能效为核心的探索,最终让笔记本电脑真正回归了“移动”的本质,让我们能够更自由、更专注地创造和连接,而不再被电源线和风扇的噪音所束缚,随着AI计算与CPU的更深层次融合,笔记本电脑的进化之路还将更加精彩。

本文由黎家于2025-11-07发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/59791.html

![[qq官方下载]最新版本发布,安全高速一键获取畅聊体验](http://waw.haoid.cn/zb_users/upload/2025/11/20251107114048176248684859800.png)