CPU天梯图揭示性能飞跃:突破瓶颈领航未来计算浪潮

- 游戏动态

- 2025-11-06 10:00:47

- 2

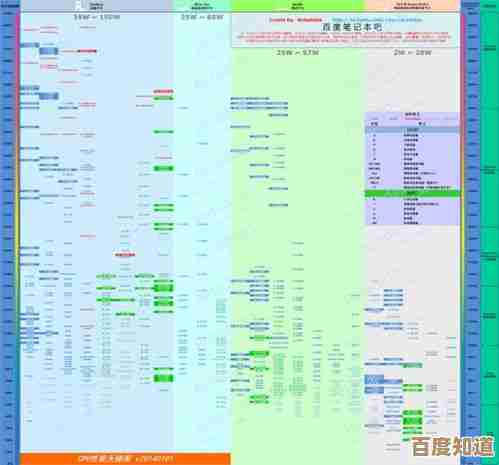

说到电脑的核心——CPU,它的发展速度真可以用“日新月异”来形容,我们常常在网上看到一种被称为“CPU天梯图”的排行榜(这种图表在像“超能网”或“极客湾”这类专业的数码测评网站上经常能看到更新),这张图就像一张性能地图,把从很多年前的老型号到最新发布的CPU,按照它们的综合能力强弱,从低到高依次排列起来,仔细观察这张图,我们不仅能看清当前哪款芯片最强,更能清晰地看到一条不断向上、甚至越来越陡峭的性能攀升曲线,这背后正是一场持续了数十年的计算性能飞跃。

回顾过去,CPU的性能提升在很长一段时间里,主要遵循着“摩尔定律”的预言(这是英特尔创始人之一戈登·摩尔提出的一个观察):大约每18到24个月,芯片上可容纳的晶体管数量就会增加一倍,性能也随之提升一倍,那时候,我们感受到的进步是相对线性的,从英特尔经典的酷睿2双核处理器升级到酷睿i系列的四核处理器,最直接的体验就是电脑打开软件更快了,同时运行多个程序也不容易卡顿了,这种提升是实实在在的,但似乎也在人们的预料之中。

近些年来,情况发生了显著的变化,如果我们只看天梯图的高端部分,会发现性能增长的坡度突然变得陡峭起来,这标志着CPU的发展遇到了瓶颈,也找到了新的突破口,其中一个关键的瓶颈就是所谓的“频率墙”,早期可以通过拼命提高CPU的“心跳速度”(即主频)来让它跑得更快,但速度提到一定程度后,芯片的发热量会大到无法控制,就像一辆引擎转速过高会烧毁的汽车,此路不通,工程师们便开始转向更聪明的办法。

我们看到了多核CPU的普及,这好比是把一个超级大脑的工作,分配给几个、十几个甚至几十个协作的小脑瓜,从双核到四核,再到如今主流电脑的八核、十六核,专业领域甚至上百核,这种“人多力量大”的策略极大地提升了CPU处理多任务的能力,当你一边玩游戏、一边开着直播软件、后台还在下载文件时,多核CPU的优势就体现得淋漓尽致。

但这还不够,另一个重要的突破来自于“架构”的优化,我们可以把架构理解为CPU内部的工作流水线设计,即使晶体管数量差不多,一个设计得更精巧、指令更高效的流水线,也能让CPU在相同时间内完成更多的工作,无论是英特尔不断更新的Core架构,还是AMD推出的革命性Zen架构(根据AnandTech等专业媒体的深度评测,AMD的Zen架构被认为是近年来推动CPU市场竞争和性能飞跃的关键动力),都使得CPU的能效比——也就是每消耗一瓦电所能产生的性能——得到了巨大提升,电脑变得更强的同时,也可以更省电、更凉爽。

更重要的是,应用需求成为了最强的推动力,以前,电脑的主要任务是运行办公软件和网页浏览,而现在,我们面临着4K甚至8K超高清视频的编辑、照片处理、以及最耗资源的AI计算和大型3D游戏,这些任务就像一个个沉重的包袱,鞭策着CPU必须不断变强才能扛得起,最新的CPU都开始集成专门的AI引擎(像英特尔的AI Boost和AMD的Ryzen AI),用于加速人脸识别、语音助手、图像处理等任务,这让我们的电脑更“聪明”,反应更迅速。

展望未来,CPU的性能飞跃远未停止,天梯图的上方还有巨大的空白等待填补,未来的CPU可能会更像一个“超级团队”,不仅包含通用的计算核心,还会集成更多针对特定任务优化的专用芯片,比如专门处理图形图像的GPU、专门处理AI算法的NPU,这种“异构计算”的思路,将让CPU在应对复杂任务时更加游刃有余,随着芯片制造工艺向3纳米、2纳米甚至更小的尺度迈进,我们有望在更小的芯片里塞进更多的晶体管,继续推动性能边界。

CPU天梯图不仅仅是一张冰冷的排名表,它生动地揭示了一场波澜壮阔的技术进化,通过突破频率、扩展核心、优化架构以及拥抱专用计算,CPU正不断突破一个又一个性能瓶颈,有力地领航着未来的计算浪潮,这场飞跃不仅让我们的个人电脑更强大,更在背后支撑着人工智能、大数据、云计算等前沿科技的蓬勃发展,深刻地改变着我们未来的工作和生活方式。

本文由符海莹于2025-11-06发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/58662.html