CPU天梯图解析:性能瓶颈突破,引领高效计算新浪潮

- 游戏动态

- 2025-11-05 16:36:49

- 2

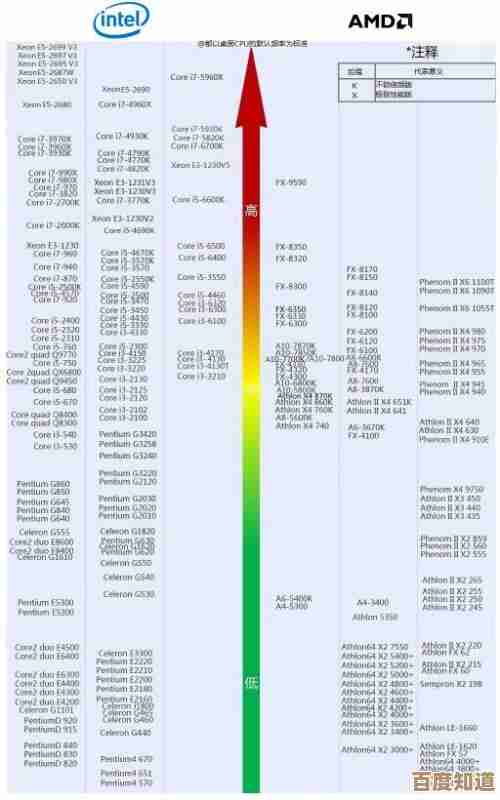

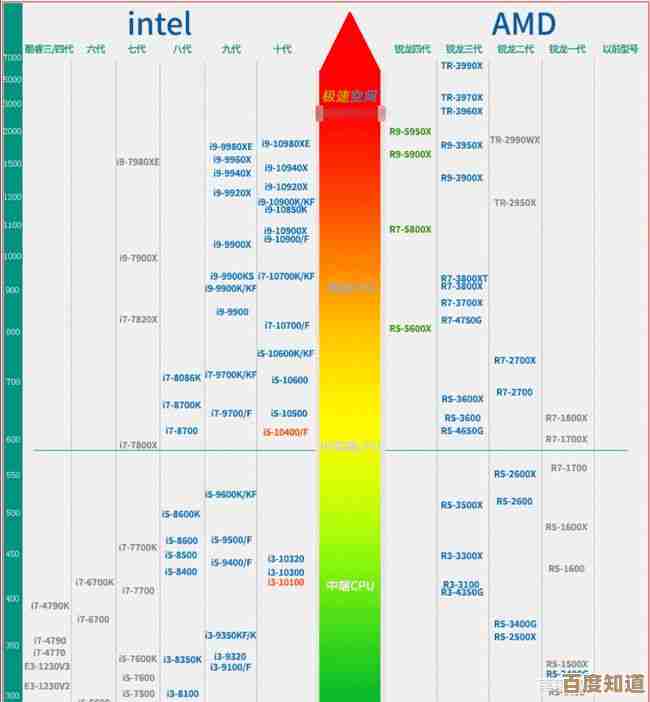

当我们谈论电脑、手机甚至游戏主机的性能时,总会提到一个核心部件——CPU,也就是中央处理器,它就像设备的大脑,负责处理各种各样的计算任务,为了更直观地比较不同品牌、不同型号CPU的性能高低,爱好者们制作了一种被称为“CPU天梯图”的排行榜,这张图将市面上主流的CPU按照其综合性能从高到低进行排列,位置越靠上,代表性能越强劲,我们就来解析这张天梯图背后反映出的技术变革,看看CPU是如何不断突破性能瓶颈,带领我们进入高效计算新纪元的。

回顾过去十年的CPU天梯图(参考历代CPU性能评测汇总),我们可以清晰地看到一条不断向上攀升的曲线,早些时候,CPU性能的提升主要依赖于两大策略:一是不断提高时钟频率,也就是我们常说的“主频”,让CPU每秒运算的次数更多;二是优化单个核心的内部架构,让它在同一时钟周期内能处理更多指令,这就像让一个工人既加快干活速度,又提高工作效率,这条路很快就遇到了物理极限,频率过高会导致芯片发热惊人,功耗失控,仿佛给工人打了过量的兴奋剂,虽然短期爆发力强,但身体很快会吃不消,这就是著名的“功耗墙”瓶颈。

为了突破这个瓶颈,芯片设计者们转换了思路,从“让一个工人更快更强”转向了“招募更多工人协同工作”。“多核”时代正式来临,在天梯图上,我们可以明显看到,随着时间推移,高端CPU的核心数量从双核、四核一路飙升到如今的十六核、二十四核甚至更多(参考近年来英特尔酷睿i9和AMD锐龙9系列处理器规格),这种“人多力量大”的策略,极大地提升了CPU处理多任务的能力,比如同时运行大型游戏、后台直播、音乐播放等多个程序,或者进行视频剪辑、3D渲染等需要大量并行计算的工作,多核技术成功地将性能提升的重点从单一的频率竞赛,引向了更注重整体吞吐量和并行效率的新赛道。

仅仅堆砌核心数量也会遇到边际效应递减的问题,如果核心之间的协作不畅,或者软件无法有效利用这么多核心,那么多核的优势就无法完全发挥,近年来,CPU天梯图顶端的竞争(主要参考AMD与英特尔的最新旗舰产品对比)揭示了一个新的突破方向:异构计算与芯片级创新,最具代表性的就是AMD提出的“小芯片”设计和英特尔推出的“混合架构”。

“小芯片”设计(如AMD Ryzen系列)打破了传统单一芯片的模式,将CPU的不同核心模块化,像搭积木一样组合在一起,这样做的好处是提高了制造良品率,降低了成本,并能更灵活地配置不同规格的产品,最终让高性能CPU更容易普及,而“混合架构”(如英特尔酷睿Ultra系列)则是在一颗芯片上集成两种不同类型的核心:高性能核心(P-Core)和高效率核心(E-Core),高性能核心专门负责游戏、创作等需要强劲单核性能的重度任务;高效率核心则专注于后台应用、日常办公等轻度任务,以极低的功耗运行,操作系统会智能地将任务分配给最合适的核心,实现了性能与能耗之间的精妙平衡,这就像是组建了一个团队,既有负责攻坚克难的“特种兵”,也有处理日常事务的“后勤人员”,各司其职,整体效率最大化。

制程工艺的进步也是推动天梯图不断刷新的关键动力(参考台积电、三星等芯片制造商的工艺节点演进),从14纳米到7纳米,再到如今的5纳米、3纳米,更精细的制程意味着在同样大小的芯片面积上可以集成更多的晶体管,从而带来更强的性能和更低的功耗,这为上述所有架构创新提供了坚实的物理基础。

CPU天梯图不仅仅是一张简单的性能排名表,它更是一部浓缩的技术发展史,它记录了CPU产业如何从单纯追逐高主频,到拥抱多核并行,再到今天通过异构计算、先进封装和制程工艺进行系统级优化,一次次巧妙地绕开或突破了性能瓶颈,这些突破正在引领一场高效计算的浪潮:我们的笔记本电脑续航时间更长,性能却更强;数据中心能以更低的能耗处理海量数据,支持着人工智能、大数据分析等前沿应用;游戏玩家能享受到更加逼真流畅的画面,随着新材料、新架构的不断涌现,CPU天梯图顶端的竞争将更加激烈,而最终的受益者,将是每一位追求更高效率、更佳体验的用户。

本文由宜白风于2025-11-05发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/57822.html