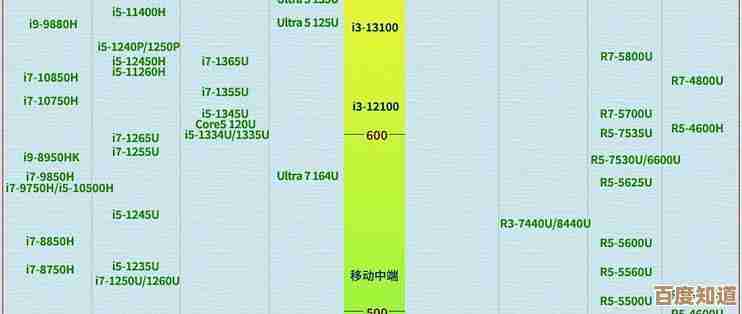

跨越12年的笔记本处理器天梯图:揭示技术迭代与用户体验升级轨迹

- 游戏动态

- 2025-11-02 00:44:19

- 7

(根据超能网、极客湾等科技媒体的历年CPU性能评测数据整理)

2008-2012年:性能追赶与移动化的开端

- 英特尔酷睿i系列初代(如i5-750,i7-860):这时英特尔推出了划时代的酷睿i系列,首次将内存控制器等部件集成到CPU内部,性能相比之前的酷睿2双核有巨大飞跃,用起来最明显的感觉是,多开程序、玩大型游戏更流畅了。

- AMD 羿龙II系列(如X4 955):AMD当时主打“核心数量”,用更低的价格提供四核处理器,在多任务处理上很有吸引力,但单核性能稍弱,玩游戏可能略逊于同期的英特尔。

- 笔记本电脑的转折点(如英特尔酷睿i5-2450M):笔记本处理器开始真正意义上追求性能,告别了之前“只要能移动就行”的观念,搭载这些处理器的笔记本已经可以较好地应对日常办公和主流网络游戏。

2013-2016年:性能过剩论与能效比提升

- 英特尔第四代酷睿Haswell(如i5-4570,i7-4770K):这代处理器性能提升放缓,但功耗控制得更好,当时流行一种说法叫“性能过剩”,意思是对于日常使用,CPU性能已经足够,升级动力不大,用户体验上,笔记本电脑的续航开始有明显改善。

- AMD 陷入低谷:这几年AMD的推土机架构表现不佳,在性能和功耗上都被英特尔拉开差距,市场上英特尔占据绝对主导地位。

- 轻薄本兴起(如英特尔酷睿M系列):英特尔推出了超低功耗的酷睿M处理器,让笔记本可以做得非常薄,甚至不需要风扇散热,这直接催生了二合一平板电脑等新形态设备,牺牲部分性能换取极致便携。

2017-2020年:核心大战与AMD的回归

- AMD 锐龙系列横空出世(如Ryzen 5 1600,Ryzen 7 3700X):AMD凭借锐龙处理器强势回归,核心数量远超同价位的英特尔,用户突然发现,用更少的钱可以买到6核、8核甚至更多核心的CPU,对于视频剪辑、多任务处理等应用提升巨大,英特尔被迫也加快了核心数量的增加。

- 英特尔第八、九代酷睿(如i5-8400,i7-9700K):为了应对AMD的竞争,英特尔在主流产品线上迅速增加了核心数量,用户体验是,无论是游戏还是内容创作,电脑的响应速度和多任务能力都上了一个新台阶。

- 笔记本性能革命(如AMD Ryzen 7 4800H,英特尔i7-10750H):锐龙移动处理器的出现,让游戏本和高性能轻薄本有了更多高性价比选择,笔记本处理器的性能开始逼近台式机,很多人发现一台高性能笔记本就能满足大部分工作和娱乐需求。

2021年至今:混合架构与AI普及

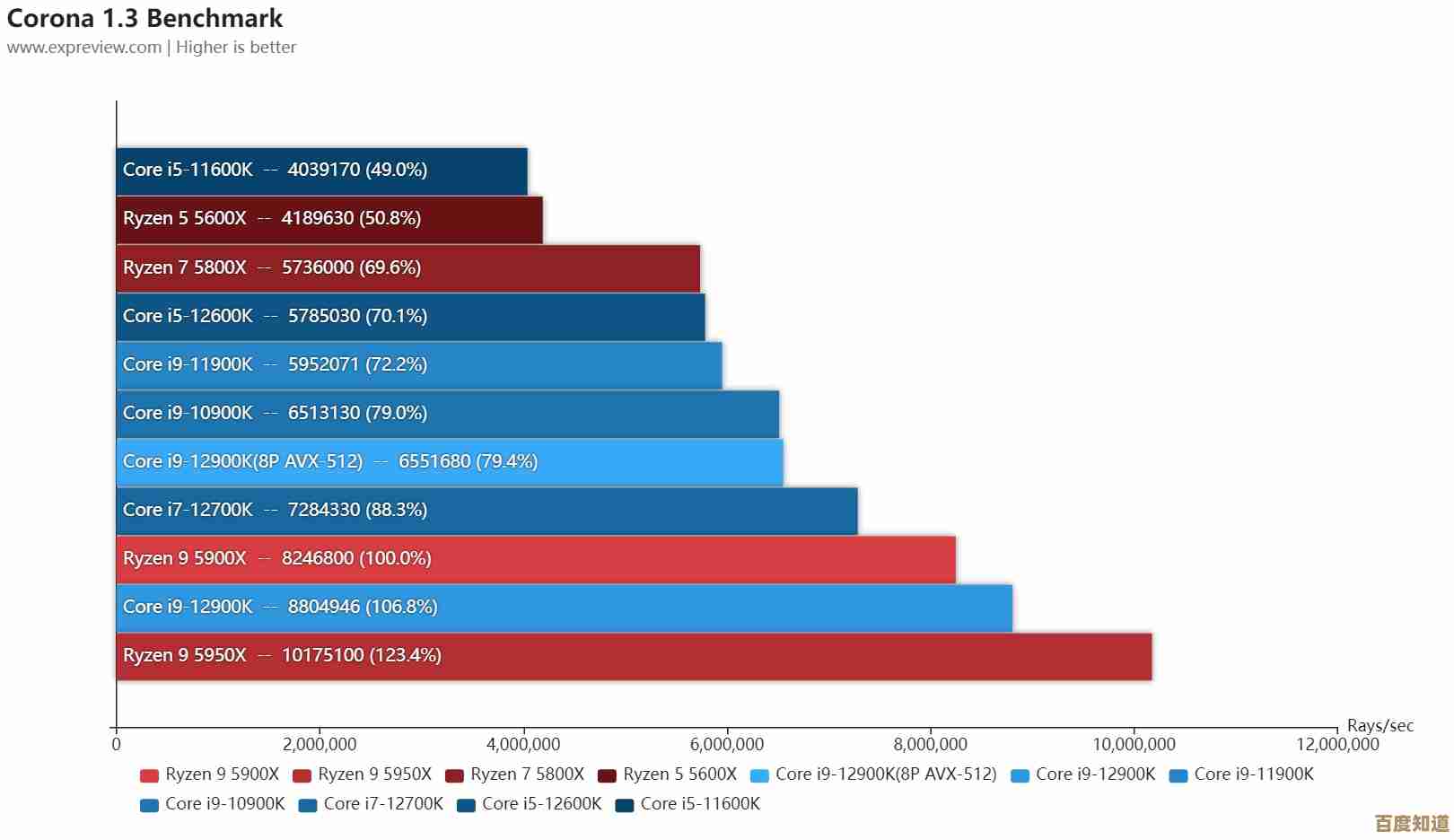

- 英特尔第十二、十三代酷睿(如i5-12600K,i7-13700K):英特尔引入了“大小核”混合架构,用高性能核心保证速度,用高能效核心处理后台任务以节省电量,对用户而言,Windows 11系统需要更好地调度这些核心,带来了全新的性能体验。

- AMD 锐龙5000/7000系列(如Ryzen 5 5600X,Ryzen 7 7800X3D):AMD持续改进架构和能效,并推出了采用3D缓存技术的游戏神U,在游戏性能上取得领先,用户体验是,玩游戏更流畅,且CPU功耗和发热控制得更好。

- AI PC的萌芽(如英特尔酷睿Ultra):最新的处理器开始集成专门的AI加速引擎(NPU),为Windows的AI功能(如实时字幕、背景虚化)提供硬件支持,这标志着处理器从单纯的计算单元向智能计算平台转变,用户体验开始进入AI辅助时代。

本文由陆舒于2025-11-02发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/53692.html