探索显卡性能背后的秘密:从参数到实际游戏表现全揭秘

- 游戏动态

- 2025-10-24 18:02:36

- 3

哎,说到显卡,这玩意儿真是让人又爱又恨,你攒了好久的钱,终于决定升级一下电脑,打开购物网站,看着那一堆GTX、RTX、还有后面跟着的一串数字,什么4060、4070 Ti、7900 XTX…头都大了对吧?参数表里密密麻麻的:CUDA核心、显存容量、位宽、频率、TDP…每个字都认识,但连在一起就懵了,商家宣传的“强劲性能”、“流畅光追”,到底有多少水分?今天咱就抛开那些官方话术,聊聊这些参数是怎么在真实的游戏世界里“变现”的,或者说,是怎么“露馅”的。

最唬人的可能就是“显存容量”了,动不动就12GB、16GB,甚至24GB,听起来特别唬人,好像越大就越牛,我当初也这么觉得,直到…有一次我用一张老旧的泰坦显卡(显存巨大)和一张当时新的、显存小得多的卡对比玩同一款3A大作,你猜怎么着?显存大的那张帧数反而被甩开一截。😅 那一刻我才明白,显存就像是个仓库,容量大只能说明仓库面积大,能堆更多货(高分辨率贴图),但货物进出仓库的速度,还得看“位宽”和“频率”这两个“大门”和“传送带”有多宽多快,一个超大仓库配个狭窄的小门,搬运工(显存控制器)累死也搬不快,显卡核心这个“加工厂”就得闲着等原料,帧数自然上不去,别光看仓库大不大,得看整个物流系统效率高不高。

然后就是核心频率,什么“加速频率2.5GHz+”…听起来很科幻,但这个东西吧,有点像汽车发动机的转速表,能冲到红线区固然厉害,但更重要的是它能不能长时间稳定在高转速下干活,很多显卡刚开机跑测试,频率能飚得很高,成绩很好看,但玩上半小时游戏,机箱里温度上来了,它可能就“降频”了,性能悄悄缩水,这就是散热设计的功力了,我见过有些显卡,散热鳍片缩水,热管就那么细细两根,风扇噪音还贼大…这种卡,参数再漂亮,实际体验也得打个折扣,你总不能一直开着侧板,拿个电风扇对着吹吧?

再说说CUDA核心或者流处理器数量,这个确实很重要,可以粗略理解为“工人”数量,工人多,并行处理能力就强,但这里有个陷阱…不同架构的“工人”,效率天差地别,就像同样是搬砖,一个经验丰富的老工人可能抵得上两个新手,新一代架构的显卡,即使核心数量比上一代少,但靠着每个核心更高的效率,性能反而可能更强,不能光数“人头”,还得看“人均战斗力”,厂商就喜欢在换代时玩这种数字游戏,让你觉得“哎,这代核心数没怎么涨啊”,但其实内在已经升级了。

光追和DLSS/FSR这类技术,更是参数和实际体验容易脱节的重灾区,参数表里会说“支持光线追踪”,“支持DLSS 3”,但实际打开光追后,帧数可能会暴跌…这时候DLSS这类超分辨率技术就成了救命稻草,可DLSS也分质量,它的工作原理是降低内部渲染分辨率再通过AI放大,画质或多或少会有损失,特别是在快速运动的场景,可能会有点模糊或者鬼影…这又是一个需要权衡的地方:你是要极致的画质细节,还是要更流畅的帧率?这个选择,参数表可不会告诉你。

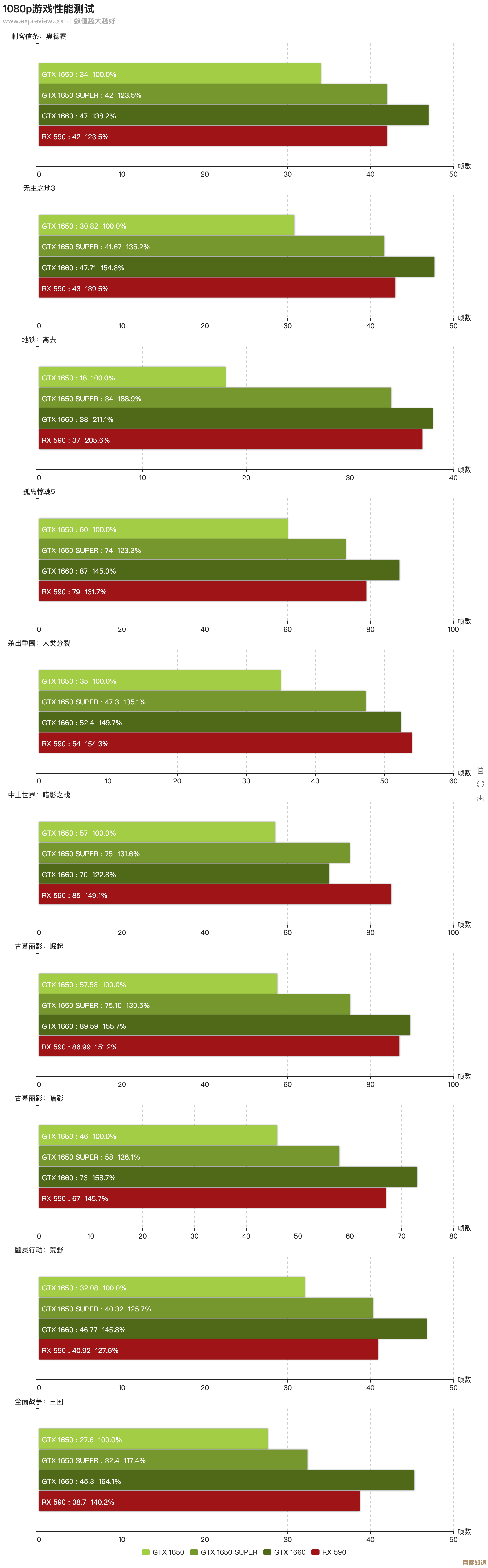

我想说,看显卡性能就像看一个人,不能光看简历上写了什么名校、有多少证书(参数),还得看他实际做事的能力和稳定性(实际游戏表现),多去看看那些实机游戏测试的视频,别只看平均帧,也要关注“最低帧”,那决定了你激烈团战时会不会卡成幻灯片,还有功耗和发热,这直接关系到你的电费和机箱里的“桑拿”程度。🤔

下次再选显卡,别被华丽的参数晃花了眼,找个靠谱的评测,看看它在你想玩的那几款游戏里到底表现如何,听听实际用户的反馈…毕竟,它是要陪你度过无数个游戏之夜的小伙伴,舒心最重要,对吧?参数嘛,只是个参考,别太当真。

本文由其莺莺于2025-10-24发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/42016.html