掌握SPSS数据分析的核心流程与高效操作技巧

- 游戏动态

- 2025-10-23 05:39:01

- 1

好,咱们来聊聊SPSS这事儿吧,其实我刚开始用SPSS的时候,觉得这玩意儿界面土土的,像上个世纪的产物,菜单栏密密麻麻的,看着就头大,什么“变量视图”、“数据视图”,一开始根本搞不清该点哪儿,但用久了才发现,它的逻辑其实挺直白的,关键是你能不能抓住那几个核心的环节,别在细枝末节上浪费太多时间。

我觉得最最要紧的,不是一上来就急着做T检验、方差分析什么的,而是和数据“混个脸熟”,很多人,包括我以前也是,数据导进来,看都不看,直接就开始跑分析,结果出来一堆莫名其妙的数字,或者干脆报错,完全不知道怎么回事,这就像你还没搞清楚一个人的脾气,就非要跟人家谈合作,肯定要碰钉子。

我的习惯是,先泡在“变量视图”里,你得一个一个变量地看过去,它的名字起得是不是合理?类型对不对?是数值型的还是字符串型的?标签和值标签有没有好好写?这个步骤特别枯燥,但能给你省下后面无数麻烦,你把性别用“1、2”表示,如果不加值标签(1=男,2=女),过俩星期你自己都忘了1是男还是女,更别说给别人看结果了,还有,那些缺失值,是系统缺失(空白)还是用户自定义的(比如用99、999表示)?不搞清楚这个,后续的描述统计全都会出错,我有个惨痛教训,曾经分析一份问卷,没注意有人把年龄填成了999,结果平均年龄直接拉到一百多岁,差点闹笑话。

数据清理这块,真是个体力活加眼力活,除了检查缺失值,还得找异常值,我的笨办法是,先用“分析》描述统计》频率”或者“描述”,把所有连续变量跑一遍,盯着最大值最小值看,有没有特别离谱的数字,满意度量表是1-5分,结果跑出来个15分,那肯定是录入错了,这时候,“数据》选择个案”功能就派上用场了,你可以用“如果条件满足”来定位这些异常值,然后回去核对原始数据,这个过程很烦,但没法偷懒。

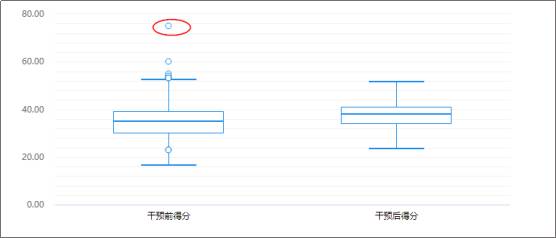

等数据看起来顺眼点了,就可以开始真正的分析了,但别急,还不是上复杂模型的时候,先做描述性统计,这是理解数据全貌的关键,均值、标准差、频数、百分比……这些基础指标能告诉你数据的基本分布情况,我特别喜欢用“分析》描述统计》探索”这个功能,它不仅能给出描述统计量,还能顺便画出箱线图,一眼就能看出有没有极端值,分布是不是对称,这个图有时候比一堆数字更直观。

说到作图,SPSS的图表功能……嗯,怎么说呢,有点“朴实无华”,默认的图表样式确实不太好看,但好在可以自定义的地方很多,我的经验是,别在SPSS里追求极致的美观,它的强项不在这儿,你大致把图做出来,能清晰表达意思就行,如果真需要发表级别的图,可以导出数据用其他专业软件再加工,但基本的元素,比如标题、坐标轴标签、误差线这些,一定要设置清楚,不然你自己过后都看不懂这图是啥意思。

才是根据你的研究问题选择统计方法,是相关、回归、T检验还是方差分析?这里就体现出思路比操作更重要了,你得清楚你的自变量、因变量是什么,数据符合什么条件,想做独立样本T检验,你得先看看方差齐不齐,SPSS会同时给出方差齐和方差不齐两种情况下的结果,你要会判断该看哪一行,这个判断的依据,就是前面探索性分析打下的基础。

回归分析可能是用得最多的了,放变量进对话框的时候,顺序都有讲究,是强行进入还是逐步回归?这得看你的研究目的是探索性的还是验证性的,还有,结果出来以后,别光盯着显著性星星看,回归系数、R方、VIF(方差膨胀因子,看共线性)这些都得综合起来看,有时候模型显著,但R方低得可怜,说明虽然有关系,但你的自变量解释不了因变量的大部分变异,这结论的价值就得打折扣了。

说实话,SPSS的自动化程度很高,点几下鼠标就能给你一堆结果,但真正考验人的,是解读结果的能力,那些输出窗口里的表格,密密麻麻的,你需要知道哪些数字是关键,它们组合在一起说明了什么,这需要不断的练习和思考,没有捷径,我有时候对着一个复杂的方差分析表,也得琢磨半天,各个效应是什么意思,交互作用该怎么画图解释……这个过程很烧脑,但想明白了就特别有成就感。

我想说,高效操作SPSS的秘诀,不在于记住所有菜单的位置,而在于形成一套自己习惯的、流畅的工作流:从数据导入、清理、探索、分析到结果解读,每一步都稳扎稳打,多用“语法”记录你的操作,虽然一开始麻烦点,但下次做类似分析时,改改变量名就能用,效率倍增,还有,准备个小本子或者电子笔记,记下一些容易出错的地方、某个特殊功能的用法,或者自己对某个统计方法的理解,这些都是非常宝贵的个人经验。

SPSS就是个工具,它很强大,但也有点固执 你得顺着它的逻辑来,同时保持自己的批判性思考,别被那些统计术语吓到,一步步来,多动手试错,慢慢你就会发现,它其实是个挺靠谱的老伙计。

本文由瞿欣合于2025-10-23发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/38864.html