服务器系统:构建高效稳定的企业级数据处理与存储平台

- 游戏动态

- 2025-10-22 16:50:50

- 1

好,我们来聊聊服务器系统这事儿,其实每次想到要搭建一个企业级的数据处理和存储平台,我总觉得…这事儿吧,光说“高效稳定”四个字太轻飘飘了,背后全是细节,全是坑,还有那种…半夜被报警短信吵醒的恐惧感。

你想想看,一个平台,它得活着,得像老黄牛一样吭哧吭哧干活,不能动不动就撂挑子,但光活着还不够,它还得聪明,得知道什么时候该发力跑,什么时候可以偷偷懒省点电,我们最开始搞的时候,满脑子都是理论,什么分布式计算、冗余备份、负载均衡…图纸上画得那叫一个漂亮,可真把第一批机器上架,通电那一刻,心里还是咯噔一下:这帮铁家伙,真能按我们想的来吗?

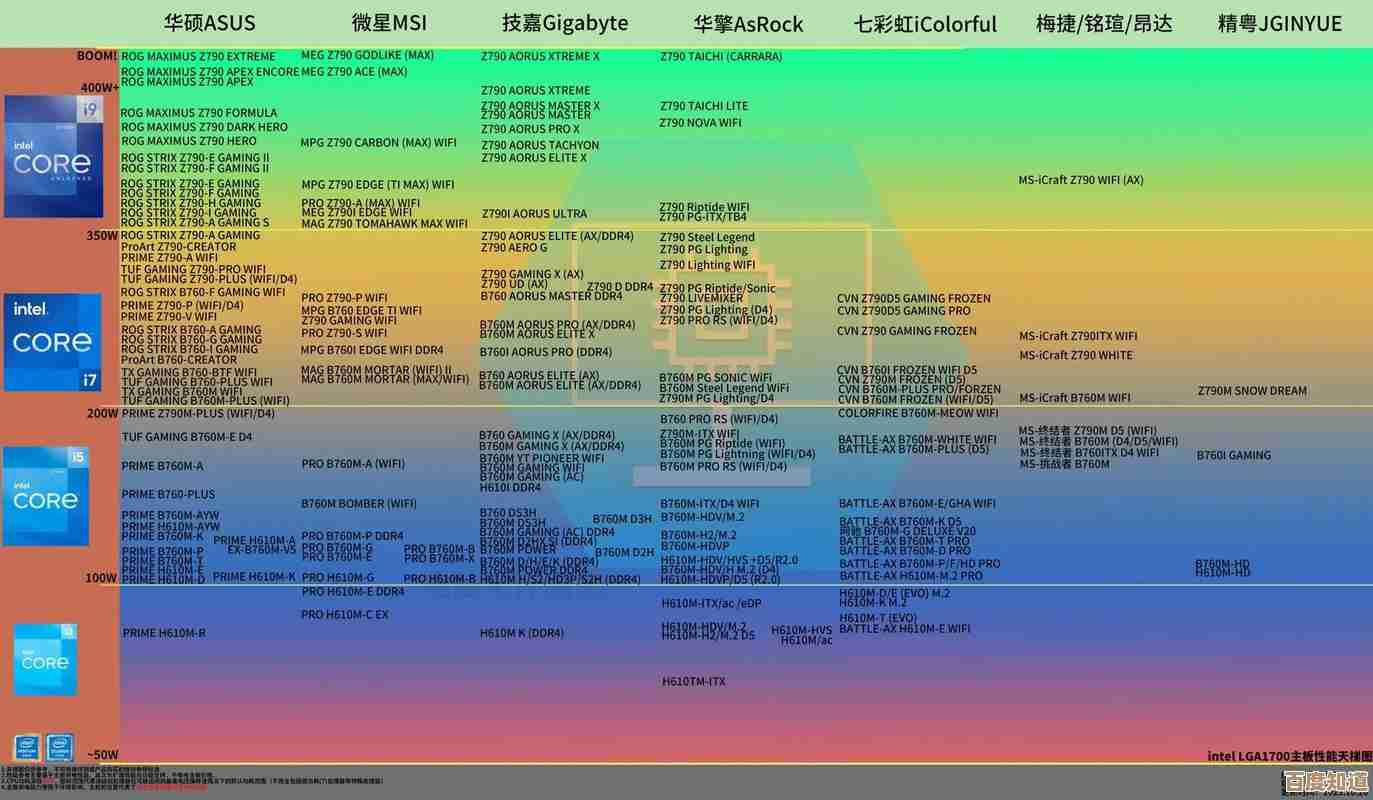

硬件选型就是个头疼事,CPU是选多的核心还是高的主频?内存要不要上那种带ECC校验的?硬盘更别提了,SSD快是真快,但价格和寿命在那儿摆着;HDD便宜量又足,可那个IO延迟…处理海量数据的时候,它能急死你,最后往往是混搭,热数据放SSD,冷数据往里塞,中间还得有一套自动迁移的策略,这策略怎么写?一开始想得太理想,结果半夜迁移任务把网卡打满了,搞得正常请求全卡住,运维兄弟差点跟我急了,后来学乖了,得设置速率限制,得找业务低峰期,像哄小孩一样,得顺着系统的脾气来。

网络更是,你以为机房内部万兆互联就高枕无忧了?有时候性能瓶颈诡异得很,可能是某个交换机固件版本有bug,丢包率莫名升高;也可能是防火墙策略写得过于复杂,数据包要在里面绕好几个弯,排查这种问题,那真是…头发一把一把掉,我记得有次一个数据处理任务慢得离谱,查了三天,最后发现是机架顶部一个交换机的光纤模块有点松动,接触不良,时好时坏,那种感觉,就像是你满屋子找钥匙,结果发现它一直插在门上。

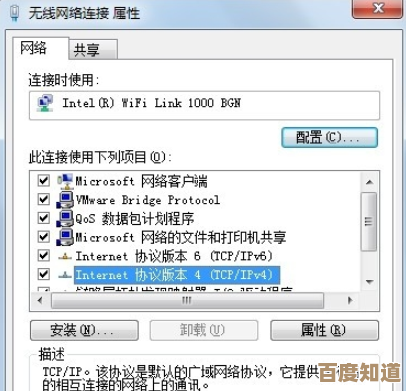

说到软件层面,操作系统是基础,现在用Linux是主流,但用哪个发行版?CentOS稳重,但转向Stream版本后很多人心里打鼓;Ubuntu Server对新硬件支持好,但有些人又觉得它不如Red Hat系那么“企业”,选定了系统,那一大堆内核参数调优才叫磨人,内存分配策略、文件系统选项、网络栈缓冲区…每个数字背后都可能藏着性能瓶颈,很多时候,就是靠经验,靠试错,甚至有点玄学,改个参数,重启,压测,看监控曲线…如此循环,直到找到一个“看起来还不错”的平衡点,这过程一点都不酷,甚至有点枯燥。

存储平台更是重头戏,用传统的SAN/NAS?还是拥抱软件定义的分布式存储?对象存储、块存储、文件存储…每种都有它的适用场景,我们当时搞分布式存储,光数据一致性协议就讨论了好几轮,是要求强一致性,保证数据绝对准确,但可能会牺牲一点速度?还是最终一致性,追求更高吞吐量,但要承担极短时间内数据可能不一致的风险?这没有标准答案,得看你的业务能不能接受,比如财务交易数据,那必须强一致;如果是用户行为日志,最终一致也许就够了,这些选择,直接决定了平台的基因。

还有监控,这简直是平台的“眼睛”,没有好的监控,系统就是个黑盒,出了事你就是个瞎子,光看CPU内存使用率是不够的,你得关注磁盘IOPS、网络带宽、应用层的QPS和延迟、错误日志的 pattern…要设置合理的阈值,太敏感了,整天误报,人会麻木;太迟钝了,等报警出来可能已经不可收拾了,而且监控数据本身也是海量数据,处理不好反而会成为负担。

所以啊,构建这么一个平台,真的不是一蹴而就的,它像一个活的生命体,需要不断喂养(数据)、观察(监控)、调整(优化)、治病(排障),图纸上的架构很完美,但现实运行中,总会遇到各种奇葩问题,比如某个版本的驱动有内存泄漏,或者突发的业务洪峰把你没想到的角落给冲垮了。

现在回头看,这个平台能比较稳定地跑起来,靠的不是什么高深莫测的黑科技,而是对细节的死磕,是对故障的复盘和敬畏,还有…就是那种跟这套系统慢慢磨合出来的“感觉”,你大概知道它什么时候会“咳嗽”,什么时候需要“休息”一下,高效稳定,这四个字,真的是用无数个不眠之夜和一堆解决掉的坑给垫起来的,它永远没有百分百的完美,总是在接近更好的路上,晃晃悠悠地走着。

本文由苍夏蓉于2025-10-22发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/37837.html