智能互动新篇章:红外触摸屏如何重塑人机交互的沉浸式体验

- 游戏动态

- 2025-10-21 21:02:53

- 1

哎,说到红外触摸屏,很多人可能第一反应就是,哦,那个商场里的大屏幕嘛,或者学校用的电子白板… 感觉有点老派?但你知道吗,这东西背后藏着一种特别…怎么说,特别朴素的智慧,它正在用一种近乎沉默的方式,悄悄改变我们和机器打交道时的那种感觉,不是那种咋咋呼呼的革命,而是一种浸润式的、让你不知不觉就陷进去的体验。

你想啊,最早的触控,得用力按下去,屏幕是冷的、硬的,手指头戳上去哒哒响,有一种明确的“我在操作一个机器”的隔阂感,后来电容屏来了,手机平板变得丝滑,但那依然是一层玻璃,指尖的滑动和屏幕里的反馈,总隔着点什么,像隔着一层薄冰在触摸水下的鱼,清晰,但有距离。😌

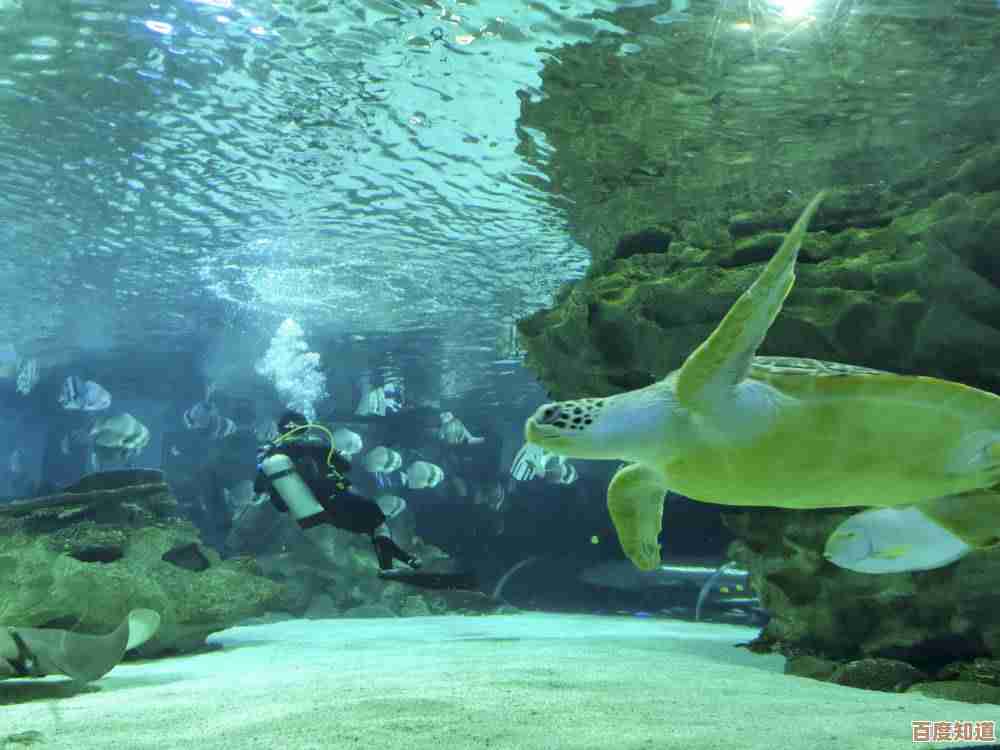

但红外触摸屏不一样,它的原理多简单啊,就是在屏幕边框布上密密的红外线发射器和接收器,组成一个看不见的光网,你的手指,或者任何东西,只要一碰上去,遮住了光路,它就知道了,这种交互的基础不是“压感”或者“电容变化”,而是“遮蔽”,是一种更接近本能的“打断”,它让屏幕本身…消失了,你面对的好像不再是一个需要精准点击的界面,而是一个直接可以用手势“扰动”的光之平面,我第一次在一个博物馆的巨大红外屏上,用手掌抹开一片星云图像时,那种感觉…很奇怪,没有延迟,没有阻力,就像在拨动一片真正的水波,星星随着我的手掌流向四周,那一刻,我忘了那是屏幕,我觉得我在触摸宇宙的投影,这种“无物之感”,才是沉浸的起点吧。

红外屏的包容性也让人有点…感动,它不挑触控物,手指、戴手套的手、一支笔、甚至一根木棍,只要能让光线中断,它就能响应,这让我想起小时候用树枝在沙地上画画的触感,自由,没有拘束,不像电容屏,你必须用带着生物电的指尖去小心翼翼地伺候它,在寒冷的户外,你戴着厚厚的手套,依然能在导航屏上放大缩小地图;幼儿园里,孩子们用沾着颜料的小手也能尽情涂鸦,不用担心设备“认生”,这种低门槛的、近乎原始的交互方式,反而让人机关系变得更平等、更轻松,它削弱了科技的那种“高冷”范儿,增添了一点…人情味?🤔

它也不是完美的,有时候光线干扰会有点小脾气,或者边框做得太厚,边缘识别会有点迟疑,但正是这些小小的不完美,反而让交互有了“手感”,就像一本翻旧了的书,页角微卷,反而比崭新光滑的精装本更让人有阅读的欲望,这种微小的、可感知的“阻力”或“意外”,是不是也让数字世界有了一点真实的质感?我们总追求绝对的流畅和精准,但或许,一点点无伤大雅的不确定性,才是体验更像“生活”而不是“程序”的关键。

再说说大尺寸带来的震撼,现在很多沉浸式艺术展,动不动就一整面墙的互动画面,背后多半是红外技术在支撑,你走进去,整个空间都是你的画布,你的身影成为画面的一部分,你的动作实时地扭曲、分解、重组着光影,这不是观看,这是融入,我记得有个展览,当你张开双臂,屏幕上的粒子会像受惊的鸟群一样轰然飞散… 那一刻,你的身体语言直接催生了数字世界的生态变化,这种反馈是即时的、宏大的,让你觉得自己拥有了某种魔力,红外技术就像那个沉默的幕后巫师,它不显山露水,却默默搭建起了通往奇幻世界的桥梁。

回头看,红外触摸屏可能没有最新的技术名词听起来那么酷炫,但它所促成的交互哲学,却非常深刻,它用一种相对简单、甚至有点“笨”的方法,努力地抹除媒介本身的存在感,让人的意图能更直接地投射到数字内容上,这种努力,不就是我们一直追求的“沉浸感”的核心吗?——忘记设备,专注于体验本身。🚶♂️

也许会有更神奇的技术出现,但红外触摸屏这种以“遮蔽”为语言的、充满包容性和空间感的交互方式,已经在人机交互的历史上,写下了一种独特而温暖的注脚,它告诉我们,沉浸式体验不一定需要最复杂的技术,一种更贴近人类本能和身体感知的简单智慧,反而能打开一扇更广阔的门,这感觉,挺棒的,不是吗?

本文由酒紫萱于2025-10-21发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/36116.html