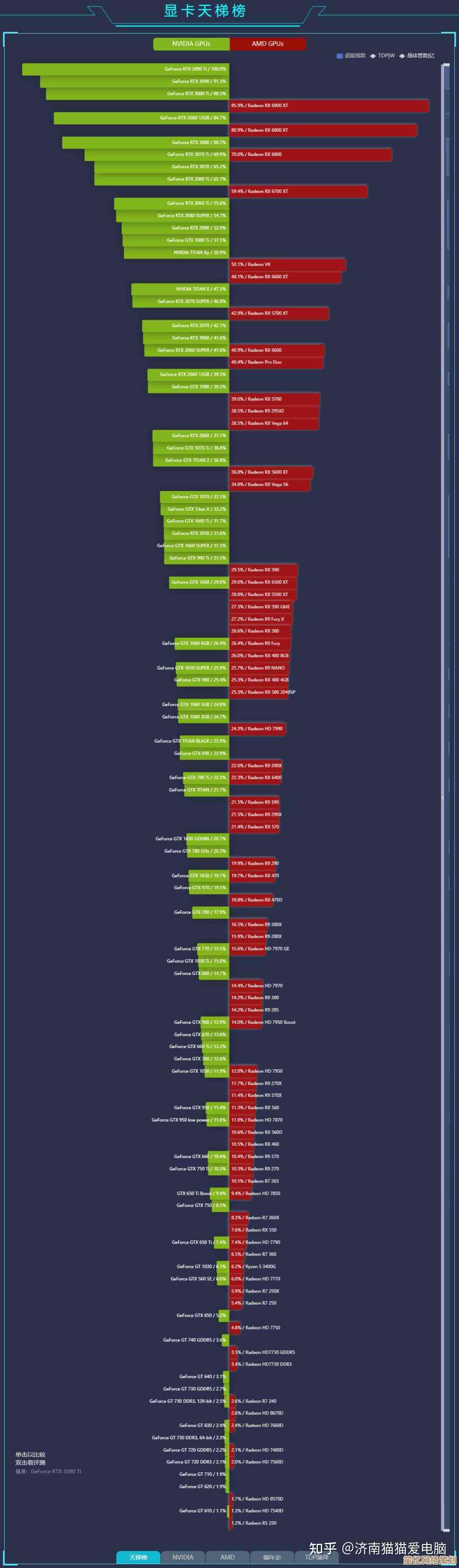

探索电脑CPU天梯图的构建原理与生成步骤

- 游戏动态

- 2025-10-19 09:56:42

- 2

哎,说到电脑CPU天梯图,这玩意儿可太有意思了,我最早接触它,大概还是十几年前在贴吧跟人争论“AMD YES”还是“英特尔挤牙膏”那会儿… 那时候的图,粗糙得很,就是几个发烧友凭感觉把CPU名字往一张长图上一扔,谁上谁下全看论坛里的“风评”,充满了主观和口水战的味道,现在想想,那种原始的热情,反而有种特别的魅力,虽然…不太靠谱就是了。

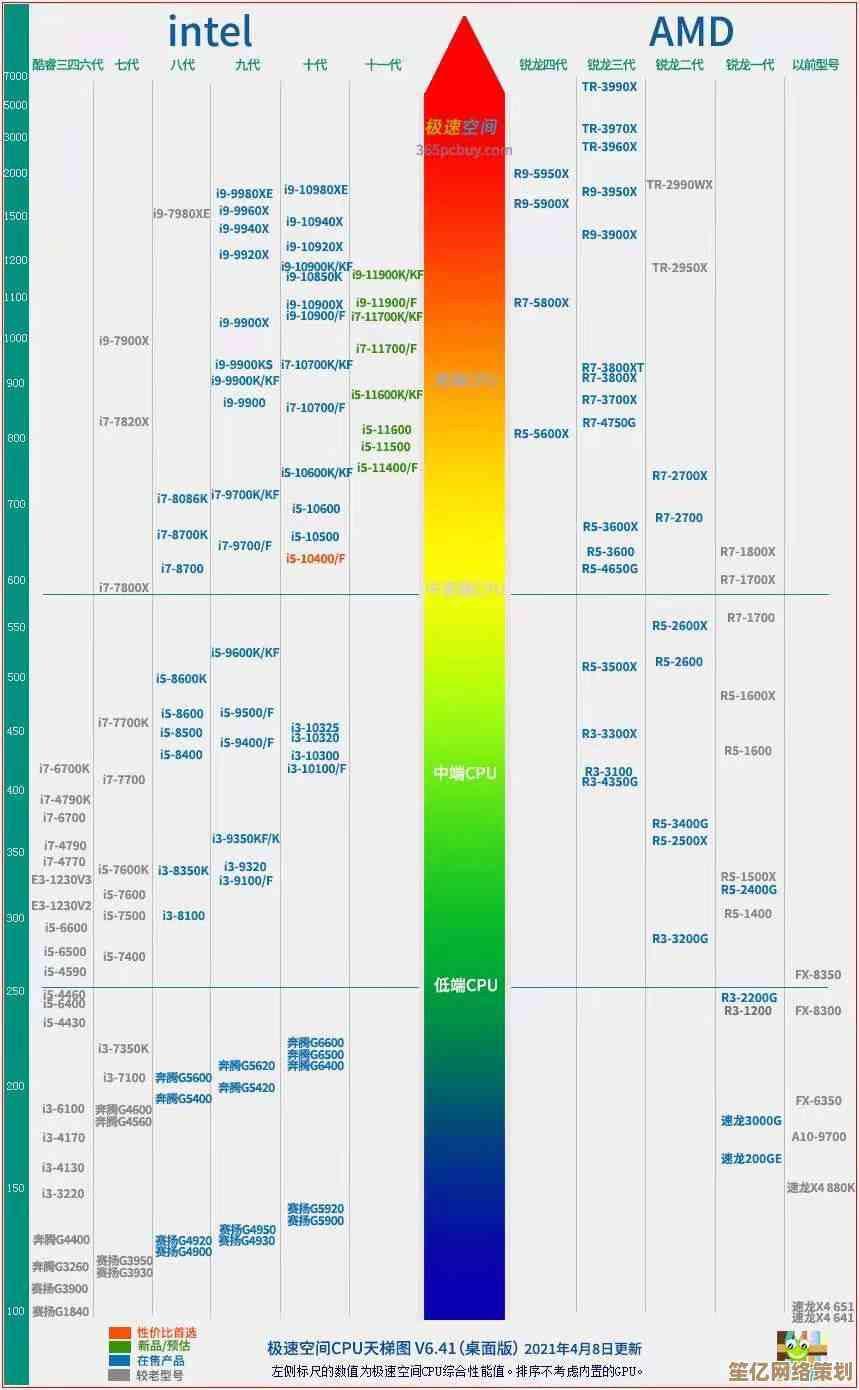

现在这些看起来规整多了的天梯图,到底是咋弄出来的呢?我琢磨着,它本质上是个特别复杂的“拼图游戏”,而且没有唯一的标准答案,最核心的问题来了:凭什么说一颗CPU就比另一颗“强”? 这是个哲学问题啊,有人看重游戏帧数,有人要视频渲染速度,还有人只关心功耗和发热… 构建原理的第一步,一定是确立一个评价体系,你不能光看跑分软件那个冰冷的数字,虽然它很重要,像Cinebench、3DMark这些专业软件的数据是骨架,但还得掺进去大量真实世界的应用测试数据,比如玩《赛博朋克2077》的实际表现,或者用Premiere导出一个4K视频要花多久… 这些零碎的数据点,就像散落的珠子,需要一根线把它们串起来。

这根“线”就是权重分配,也是最体现制作者个人或团队倾向性的地方,一个主打游戏评测的网站做的天梯图,游戏性能的权重可能占到60%甚至更高;而一个关注内容创作的频道,可能会把多核渲染性能的权重调得特别高,这里头就有很多“不完美”的思考了:怎么平衡单核和多核性能?新一代CPU的能效进步,该用多大的系数去体现?老架构的CPU是不是在某些新游戏里会莫名拉胯,这又该怎么折算?… 想着都头大,有时候为了一个中间档次CPU的排位,可能得反复对比几十个评测视频和数据表格,搞得人头昏眼花,最后可能还得带点“直觉”去拍板。😵💫

数据收集齐了,权重也定了个大概,接下来就是枯燥无比的数据处理,这活儿,想想都让人觉得… 嗯,很需要耐心,你得把不同来源、不同测试环境下的分数,想办法归一化,弄到一个可以比较的尺度上,把一颗公认的“标杆”CPU(比如每代的i5或R5)设为一个基准分,比如1000分,然后其他CPU根据性能差距按比例换算,这个过程里,难免会遇到一些“怪胎”CPU,它在某个特定项目里分数奇高,但综合下来又不行,这时候是给它单开一个分支备注,还是强行把它按进主序列里?这种细节处理,就能看出不同天梯图的风格差异。

最后才是生成与可视化,就是把处理好的数据,变成我们看到的那个阶梯状的长图,这里也有讲究,是严格按分数高低排成一条直线,还是按品牌(Intel/AMD)或者用途(游戏/办公)稍微分一下组?用什么样的颜色和图标来区分不同世代的产品?这些看似简单的设计,其实都在传递信息,我见过有些图做得特别细致,还会用小箭头标注“高性价比”或者“散热警告”,特别贴心。

说到底,天梯图从来都不是一门精确的科学,它更像是一种不断修正中的“共识”,它背后是无数个小时的测试、争论、妥协,每次新品发布,整个图都可能要大地震,之前的位置关系瞬间作废,推倒重来的感觉… 既痛苦又兴奋,下次你再参考天梯图的时候,也许可以带着一种理解去看它:它不是一个绝对的真理,而是一个由数据和人力共同编织的、活着的工具,带着制作者的温度和一点点不可避免的“偏见”,它是指南针,不是GPS。💻✨ 哎,光是想这个过程,就觉得这帮做评测的人,真是不容易。

本文由瞿欣合于2025-10-19发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/32472.html