掌握行间距设置方法,优化文档排版效果

- 游戏动态

- 2025-10-18 14:50:45

- 3

哎呀 说到行间距 这玩意儿真是让人又爱又恨 记得我第一次用word的时候 压根没注意过这功能 就觉得打出来的文档怎么看怎么别扭 密密麻麻的字挤在一起 像一锅煮糊了的粥 后来有次帮老师整理讲义 他皱着眉头说“你这排版 看着累眼睛” 我才意识到问题所在

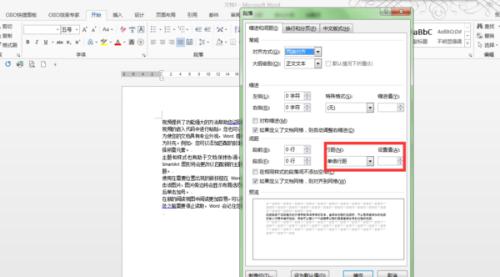

那时候哪懂什么行间距啊 就瞎点菜单栏 偶然发现“格式”下面有个“段落”选项 点进去看到“行距”两个字 还琢磨了半天是啥意思 试着调了下1.5倍 哇 整个页面突然就透气了 那种感觉就像把堆满杂物的房间收拾整齐 虽然内容没变 但阅读体验完全不一样了

不过真正让我吃够苦头的是毕业论文 导师要求行距必须用固定值20磅 我一开始没当回事 结果交初稿时被批得狗血淋头 原来不同字号搭配固定值会有诡异的效果 用五号字还行 但标题用三号字时 20磅行距就让上下行几乎贴在一起 比默认的单倍行距还拥挤 那个晚上我对着屏幕改到凌晨三点 才发现行间距不是个孤立的设置 它得和字号、段落间距一起考虑

你说微软为啥要把这些设置藏得这么深呢 我后来发现很多人用了十几年word 还是只会敲空格来换行 有次看到同事为了调整标题和正文的间距 狂按回车键七八次 我实在忍不住说“你试试段前间距设置呀” 她一脸茫然地看着我 好像我在说外星语

其实行间距的微妙之处在于它影响着阅读节奏 太紧凑了像赶地铁时的人流 让人喘不过气 太稀疏又像在沙漠里找绿洲 读着读着就失去焦点 我特别喜欢在写长文档时用1.25倍行距 既不会浪费太多纸张 又能给眼睛留出休息的空间 有点像音乐里的休止符 看似空白 实则必要

有次我翻一本上世纪八十年代的技术手册 发现那时的排版行距特别大 后来才想明白 可能是为了方便读者在行间做笔记 这种设计透着一种笨拙的体贴 现在的电子文档虽然能随意缩放 但行间距的基本逻辑其实没变——它始终是内容与载体之间的缓冲带

我认识个平面设计师 他说判断一个人是否懂排版 就看他对行间距的敏感度 外行只会说“这个好看那个难看” 而内行能指出1.2倍和1.3倍行距对阅读疲劳度的差异 虽然我觉得这话有点装 但确实有道理 就像品酒师能尝出不同年份的细微差别

最近在用markdown写作时发现 它用空行表示段落分隔 反而让行间距变得纯粹 不用纠结于磅值还是倍数 这种返璞归真的方式倒让我想起最早的打字机时代 那时候的行间距由机械齿轮控制 反而有种确定的美感 科技越进步 我们反而要花更多时间去学习如何简化

其实最让我感慨的是 有次帮老人设置手机字体 把行间距调大后 她突然说“现在能看清了” 那个瞬间我突然意识到 排版不仅是美学问题 更是 accessibility 的基础 好的行间距设计 就像给文字修了条平坦的路 让每个读者都能轻松走过

所以现在每次调整文档 我都会想象第一个阅读它的人 可能是赶时间的上司 也可能是视力不好的长辈 行间距就成了我和他们之间无声的对话 虽然他们永远不会注意到这些细节 但就像房间里的空气 好的时候没人察觉 一旦不好 立刻就能感觉到

话说回来 我现在还是会在某些时候用回单倍行距 比如写代码注释或者临时备忘录 这种功能性的文本需要紧凑 就像工作时的便装 而正式文档则需要更得体的“正装” 行间距 说到底是为内容服务的工具 别被工具绑架 但也别忽视它的力量

嗯 不知不觉说了这么多 可能因为这个问题戳中了我作为文字工作者的痛点 每次看到漂亮的排版 都会想起那个被导师骂哭的夜晚 虽然当时觉得很惨 但现在想想 那可能是最实用的排版课了

本文由苍夏蓉于2025-10-18发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/31327.html

![[qq匿名]隐私屏障加持,匿名畅言更自在无忧](http://waw.haoid.cn/zb_users/upload/2025/10/20251018225246176079916650078.jpg)