专业级录音器材,为您捕捉纯净音质,还原真实声音细节

- 游戏动态

- 2025-10-18 10:36:41

- 2

说到专业录音这事儿,我总想起以前用手机录东西的日子… 回放的时候那声音,简直像隔着一层毛玻璃在听,闷闷的,细节全糊在一起,后来第一次摸到真正的电容麦克风,插上声卡,戴上监听耳机… 那个瞬间,真的,世界都不一样了,你能听见手指轻轻擦过话筒防喷网的沙沙声,能听见自己呼吸时细微的气流变化,甚至… 房间角落里那只小虫振翅的嗡嗡声都一清二楚,那种“在场感”,太震撼了,所以你说“纯净音质”、“还原细节”,这从来不只是参数,而是一种… 近乎于触觉的体验。

专业器材和普通设备之间,差的真不是一点半点,就拿最基础的麦克风来说吧,好的电容麦,它的振膜就特别娇贵,对声音气压的变化敏感得不可思议,它不像动圈麦那样需要你扯着嗓子喊才有反应,它捕捉的是那种… 极其微弱的声压波动,你轻声说话时声带的颤动,吉他弦余韵将尽未尽时那最后一丝几乎听不见的共鸣,它都能给你牢牢抓住,这背后是材料学、精工制造的极致了,那些德国或者奥地利的老厂,一辈子就琢磨怎么把那一层薄薄的金箔振膜做得更轻、更灵敏… 这种执着,听起来有点傻,但出来的声音,就是有那种… 血肉感。

还有话放,也就是话筒放大器,这东西太关键了,它就像是声音的第一道关卡,信号从这里过,是变得丰盈饱满,还是被压缩得干瘪失色,全看它,好的话放,能给声音注入一种“能量感”,它不是简单地放大音量,而是把声音的动态、纹理,都温柔地“推”出来,带着一种温暖的、模拟的味道,有些古董级的话放,电路板都泛黄了,但一开机,那种独特的、略带染色的温暖感就出来了,像老照片一样,有它自己的性格,数字时代什么都追求干净,但有时候,一点恰到好处的“不干净”,反而让声音活了。

还得有间像样的屋子,再好的麦克风,放在一个回声嗡嗡响的房间里,录出来的也是灾难,所以你得处理声学,吸音、扩散… 搞得跟科学实验似的,我记得为了消除一个驻波,在墙角堆了好几个低频陷阱,样子丑死了,但当你终于听到录制的人声变得干净、紧实,没有那些讨厌的“嗡嗡”声干扰时,那种成就感… 就像给声音洗了个澡,把它最本真的样子给擦亮了。

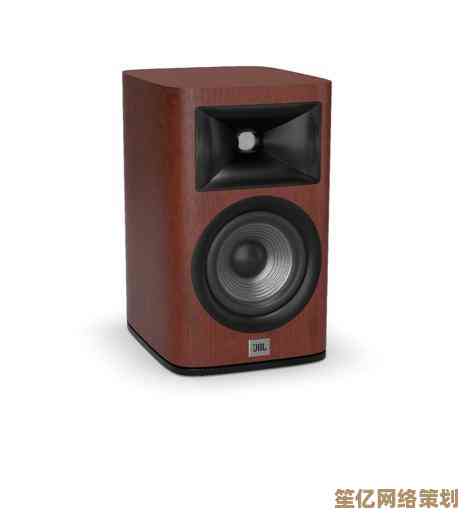

监听耳机和音箱更是如此,它们必须诚实,甚至可以说是残酷,它不会讨好你的耳朵,只会把录音里所有好的、坏的东西,一五一十地摊开给你看,刚开始用的时候会很受打击,因为你会听到之前从未注意到的瑕疵:一个轻微的喷麦、指甲不小心碰到琴弦的杂音、甚至是因为紧张导致的吞咽口水的声音… 但它逼着你变得更好,逼着你追求每一个细节的完美。

你看,这一整套东西下来,不是为了堆砌设备,而是为了搭建一个… 一个能让声音自由呼吸、原样呈现的生态系统,目的只有一个,就是尽可能地,把那一刻发生的声音事件,连同它的空间、它的情绪、它所有细微的脉络,都完整地保存下来,就像用超高像素的相机凝固光影一样,我们用这些器材去凝固声音,当你回放时,希望听到的不是一个粗糙的副本,而是能瞬间把你拉回录制现场的那个“真实”。

这大概就是专业录音器材的执念吧,有点笨拙,投入巨大,但当你通过它们,捕捉到歌者某个即兴的、充满情感的颤音,或者乐器共鸣中某个意想不到的泛音时… 你会觉得,所有的折腾,都值了,那不再是数据,那是一段被定格的、有生命的时光。

本文由宜白风于2025-10-18发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/31064.html