优化系统性能:基于[perflogs]的日志记录实践与创新方法

- 游戏动态

- 2025-10-16 06:52:21

- 1

说真的,每次系统一卡,我第一反应就是…得去看看日志了,但日志这东西吧,就跟家里那个塞满杂物的抽屉一样,你知道东西都在里面,可真要找起来,那叫一个头疼,尤其是那个 [perflogs] 目录,有时候感觉它像个沉默的目击者,记录了一切,却又什么都不告诉你,非得你拿着放大镜,一个字一个字地去抠。😅

我们团队以前处理性能问题,基本就是老三样:看CPU、看内存、看网络,后来发现,瓶颈往往藏在更深的地方,比如某个数据库查询突然慢了几毫秒,或者一个缓存失效策略在特定时间点引发的连锁反应,这些细微的波动,常规监控根本抓不到,但它们累积起来,就能让用户体验跌到谷底,这时候,[perflogs] 的价值就凸显出来了,它记录的不仅仅是错误,更是系统在每一个时间切片里的“呼吸”和“心跳”,但问题在于,它的数据太原始了,太庞杂了,像一片未经开垦的原始森林。

![优化系统性能:基于[perflogs]的日志记录实践与创新方法 优化系统性能:基于[perflogs]的日志记录实践与创新方法](http://waw.haoid.cn/zb_users/upload/2025/10/20251016065224176056874457726.png)

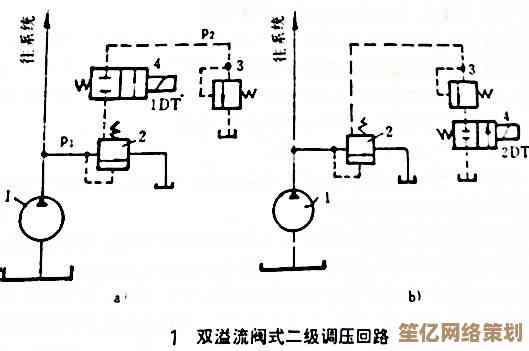

我们开始琢磨,怎么才能让这片森林“说话”?传统的做法是设定阈值,超过某个值就报警,这方法没错,但太被动了,像消防队等着火警铃响,我们想的是,能不能在冒烟之前,就闻到一点焦糊味?我们尝试在 [perflogs] 里不仅记录一个操作的最终耗时,还把它的整个生命周期拆解开:初始化、数据获取、业务逻辑处理、第三方服务调用、结果组装…每一个阶段都打上时间戳,这样,当系统整体响应时间还在可接受范围内时,我们可能已经发现“数据获取”阶段正在以每周1%的速度悄悄变慢,这种趋势性的东西,比单次的峰值警报有用多了。

这说起来简单,做起来全是坑,第一个挑战就是日志量爆炸式增长,本来 [perflogs] 就够大了,再这么细粒度记录,存储成本先受不了,我们当时有个哥们儿,看着磁盘使用率曲线,脸都绿了。😂 没办法,只能做取舍,我们搞了个动态采样机制,对于核心链路,100%记录;对于一些非关键路径,或者性能一直很稳定的服务,就按比例采样,对日志进行结构化处理,不再是纯文本堆砌,而是转换成类似JSON的格式,方便后续解析,这步操作,虽然前期折腾,但后期分析效率提升了好几个量级。

![优化系统性能:基于[perflogs]的日志记录实践与创新方法 优化系统性能:基于[perflogs]的日志记录实践与创新方法](http://waw.haoid.cn/zb_users/upload/2025/10/20251016065224176056874439993.png)

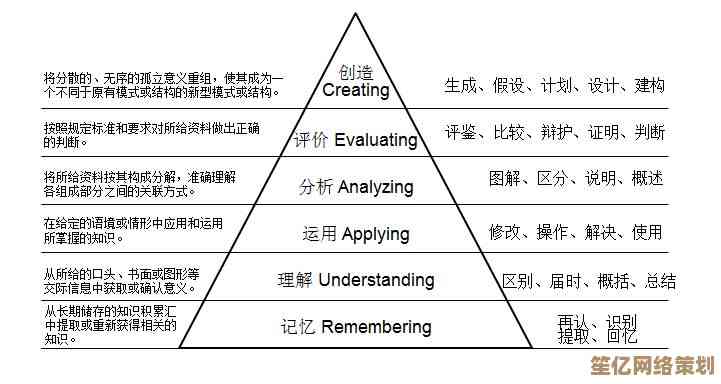

另一个比较“邪门”的思路,是我们尝试把日志和业务指标关联起来,比如说,我们发现每周五下午,某个API的响应时间总会有一个小高峰,光看日志,只知道是数据库慢,后来我们把日志里的用户ID和订单系统关联,才发现是每周五有个固定的大客户会导出一份特别复杂的报表…这个查询拖慢了整个库,如果没有这种跨系统的关联分析,我们可能永远在数据库索引上打转,而想不到是特定业务场景导致的问题,这种洞察,有点福尔摩斯破案的感觉,挺有意思的。

创新嘛,有时候就是瞎折腾,我们还试过用机器学习模型去分析 [perflogs] 的时间序列数据,想让它预测未来的性能瓶颈,想法很美好,现实是模型训练需要海量高质量数据,而且误报率挺高,动不动就预警,搞得大家神经紧张,后来也就暂时搁置了,不过这个过程让我们对“正常”的性能波动范围有了更感性的认识,也算没白费功夫。

现在回头看,优化性能 早已不是简单的“头痛医头,脚痛医脚”,基于 [perflogs] 的深度实践,更像是一场持续的“体检”和“诊断”,它要求我们不仅要有技术手段去采集和分析数据,更要有一种“侦探”般的思维,能从海量琐碎的信息中,找到那条若隐若现的线索,这个过程 肯定不完美,经常会有走进死胡同的时候,也会为一点小小的发现而兴奋半天,但正是这些不完美和探索的乐趣,让系统优化这项工作,摆脱了枯燥,多了点人情味和挑战性,也许,最好的优化,就是让系统像一个有生命的东西一样,我们能感知它的状态,理解它的“诉求”,然后陪着它一起 变得更健壮、更流畅。✨

本文由冠烨华于2025-10-16发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/27883.html