苹果X手机:突破性设计与智能体验的完美融合

- 游戏动态

- 2025-10-16 02:04:23

- 1

还记得第一次把iPhone X从盒子里拿出来的感觉吗 那个盒子本身就像个珠宝匣 滑开时几乎听不到声音,手机躺在里面 屏幕是暗的 但你能感觉到它…在等待什么,拿在手里的第一触感 那种玻璃和手术级不锈钢边框的冰凉 沉甸甸的 但又异常贴合手掌,这感觉和之前任何一代iPhone都不同 它不是轻飘飘的塑料或铝 它有一种…嗯…近乎奢侈的实在感,我当时就想 这玩意儿真的能日常用吗 不怕摔吗 可这种“脆弱感”偏偏又构成了它吸引力的一部分 一种奇特的矛盾。

点亮屏幕的瞬间 才是真正的震撼,那个“刘海” 当时多少人吐槽啊 可在我看来 它像是一个宣言,苹果用这个小小的黑色区域 干脆地宣告了 Home 键时代的终结,整块屏幕就这么“砰”地一下铺开 边缘带着优雅的弧度 几乎看不到边框,那种视觉上的冲击 不是参数表上的“屏占比百分之多少”能完全形容的,这是一种体验上的决绝 它逼着你改变用了十年的交互习惯 从滑动解锁到 Face ID 的扫脸 一开始真的会不习惯 会下意识地去摸屏幕下方那个不存在的按钮,但这种不习惯 恰恰说明了它的突破性 它没有在原有基础上修修补补 而是另起炉灶。

说到 Face ID 这又是另一个值得絮叨的点,刚开始我觉得这功能有点…多余?甚至有点惊悚,直到某个冬天的早晨 我戴着厚手套 拎着早餐 站在家门口,要是以前的手机 我得狼狈地摘掉一只手套 或者尝试用鼻子尖去碰 Home 键,但那次 我只是把手机举起来 屏幕就亮了 悄无声息地解锁 滑开,那一刻 我才真正理解了“无感”交互的魅力,它不是炫技 它是在解决一个你甚至都没意识到的微小痛点,这种智能 是润物细无声的,当然它也有犯傻的时候 比如我刚睡醒 眼皮耷拉着 或者戴了副新买的怪异墨镜 它就会认不出我 那种时候 你就又会想起那个被抛弃的 Touch ID 有点怀念 但也就一瞬间。

还有那个 OLED 屏幕 官方叫“超视网膜高清显示屏”,名字很技术 但感受却很感性,看视频的时候 黑色是真正的黑 像是屏幕那一块彻底熄灭了 和其他亮着的部分形成极其强烈的对比,色彩浓郁得不像真实世界 但又异常讨喜,我记得有次给我爸看一张夕阳的照片 他盯着看了好久 说“这颜色 怎么跟油画似的”,这种显示效果 让一切内容都变得…更值得凝视了。

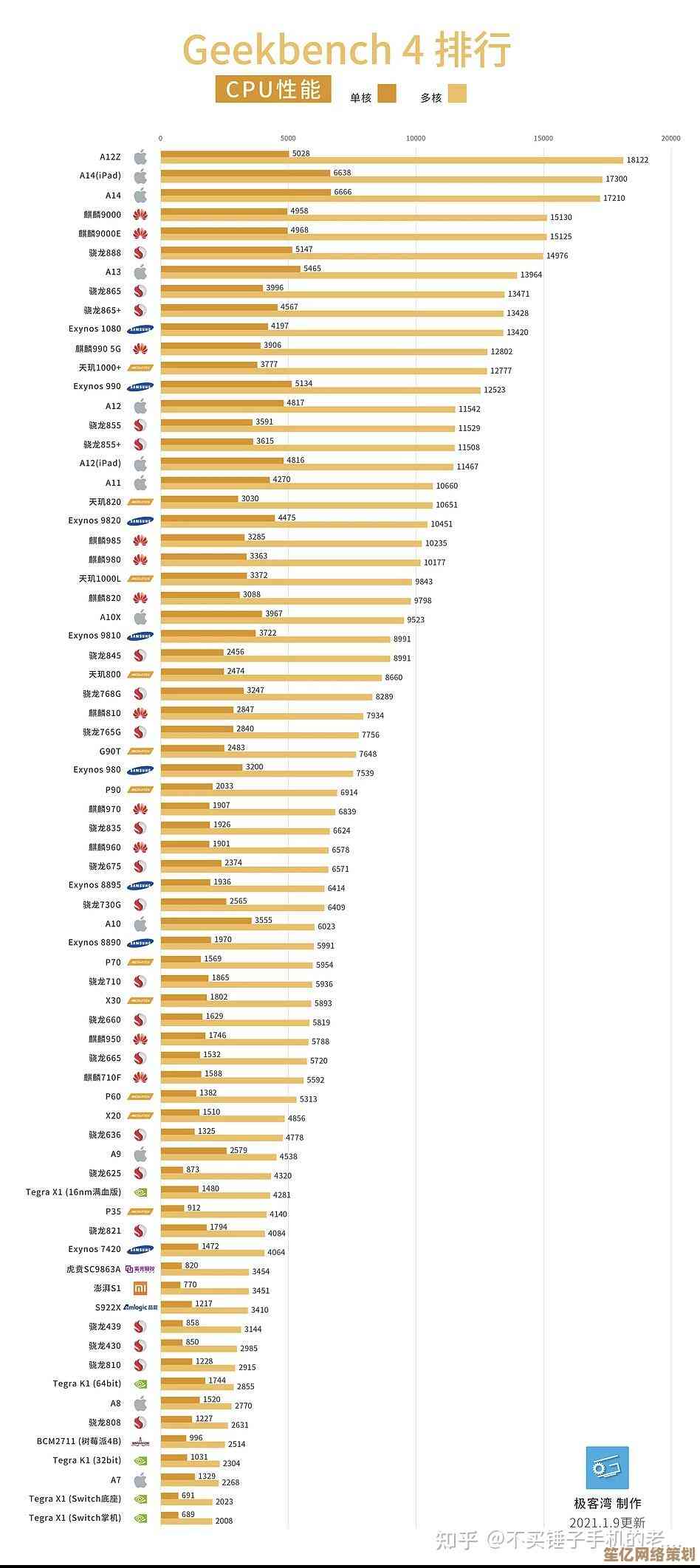

性能嘛 A11 仿生芯片 当时是怪兽级别的,但我印象最深的不是跑分 而是一些细微之处,比如打开一个大型游戏 那种几乎没有任何加载等待的流畅感 或者用 AR 应用在客厅地板上放一个虚拟的恐龙 它能那么稳定地“站”在那里 随着我手机的移动 光影变化都极其真实,这种强大的算力 没有用来炫耀 而是化为了背后支撑一切顺滑体验的基石,你感觉不到它的存在 才是它最成功的地方。

现在回想起来 iPhone X 的设计和智能体验 真的是一种融合,它的设计不只是为了好看 那块玻璃后背是为了无线充电 那个不锈钢边框是为了天线信号和结构强度 那个刘海塞进了一整套原深感摄像头系统,它的智能也不只是冰冷的算法 Face ID 会学习你容貌的变化 Animoji 能捕捉你细微的表情 这种智能里 带了一点…嗯…人情味?

它当然不完美,续航放在今天看有点捉襟见肘 那个刘海也确实侵占了一些显示区域,但正是这些不完美 让它显得更真实 更像一个勇敢的、有性格的探索者 而不是一个面面俱到的圆滑产品,它开启了一个时代 也留下了许多后来者仍在追赶和借鉴的印记。

有时候我会把现在的手机和它放在一起 对比之下 X 的某些设计语言依然不过时,它像是一个时代的坐标 提醒我们 智能手机的形态 曾经有过那样一次激动人心的跳跃,它不仅仅是工具 更像是一件…嗯…承载了当时最多科技与艺术想象力的工艺品 拿在手里 你能感觉到那种温度。

本文由频妍妍于2025-10-16发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/27585.html