深度探讨文件彻底删除技巧:保障隐私不泄露的实用方法

- 游戏动态

- 2025-10-14 21:50:26

- 2

哎,说到彻底删除文件这事儿,我可得跟你好好唠唠,你可能觉得,这不就是把文件拖进回收站,然后清空一下不就完事儿了嘛?🤔 我以前也这么想,直到有次我把我那台旧电脑卖给二手市场,后来…后来发生的事简直让我后背发凉。

那是个用了快五年的笔记本,卖之前我还特意格式化了硬盘,觉得万无一失,结果过了小半年,一个陌生人居然通过社交网络找到了我,还发来了几张我自己都快忘了的私人照片…当时我头皮都麻了,那种隐私被扒开的感觉,就像…就像穿着睡衣突然被推到了大街上,就是从那次起,我才真正开始琢磨,所谓的“删除”,水到底有多深。

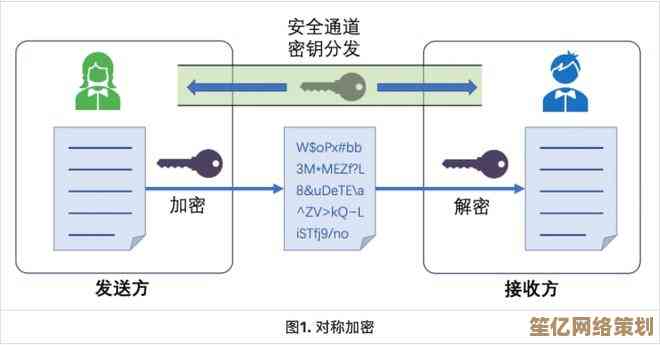

我们平常的删除,不管是按Delete键还是清空回收站,其实都是一种“假删除”,电脑啊,它聪明又懒惰,它只是把文件占用的那块空间标记为“可覆盖”,但文件本身的数据,还老老实实待在那儿呢,就像用铅笔在笔记本上写字,然后只用橡皮擦掉了目录索引,正文内容还清晰可见,只要没人用新数据去覆盖它,那些“已删除”的文件,用一些专业的数据恢复软件,分分钟就能给捞回来,简直易如反掌。

要想真让文件“人间蒸发”,就得用点非常规手段了,我后来试过几个方法,有的特简单,有的…有点折腾。

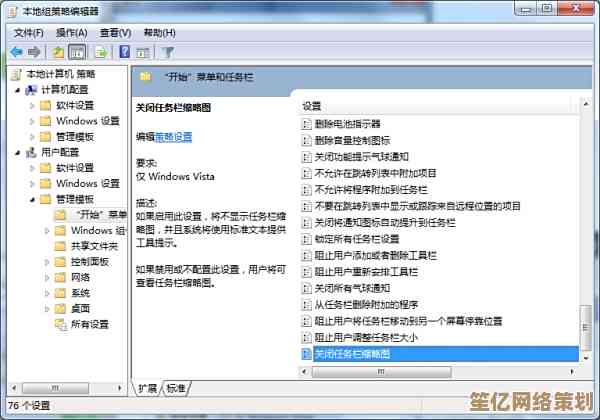

先说个简单的吧,适合不太敏感但又不想让人轻易看到的东西,Windows系统不是自带一个叫“cipher”的命令行工具嘛?这东西本来是做加密的,但它有个妙用,就是能对硬盘的空闲空间进行反复擦写,你打开命令提示符,输入 cipher /w:C:(假设是C盘),它就会用无意义的垃圾数据把那些“已标记删除”但实际还在的空间给覆盖掉,这个方法…嗯,算是入门级,但比单纯格式化强多了,而且系统自带,不用装软件,不过它有点慢,你得记得定期做。

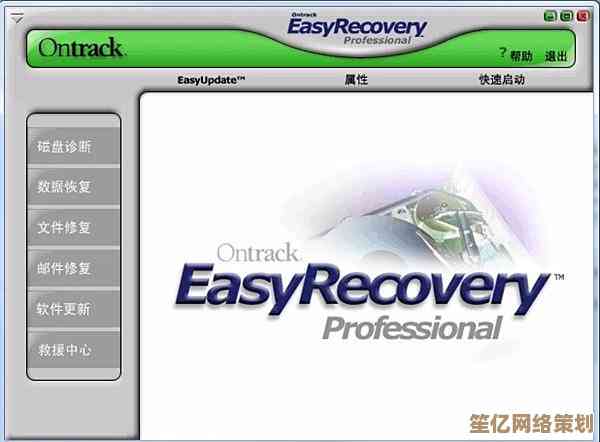

对于那种包含了账号密码、私密日记或者…你懂的,一些特别不想让任何人看到的文件,就得下狠手了,这时候就得请出“文件粉碎机”这类工具了,这类软件的原理,就是先在逻辑上删除文件,然后紧接着在文件原来的物理位置上,用随机数据反复写入、擦除好多遍,有的标准像“古特曼算法”,要足足覆盖35次!为啥这么麻烦?因为理论上,覆盖次数越多,原始数据被磁性显微镜之类高端设备恢复的可能性就越低,我用过一款叫Eraser的软件,设置好右键菜单,想删哪个文件,直接选“Eraser”就行,看着进度条一遍遍刷过去,心里会莫名有种…安心的破坏欲得到满足的感觉。😌

但最狠的,还是全盘加密,这招属于“核武器”级别了,比如你在用Windows,可以开启BitLocker;用macOS,就用FileVault,它的思路更绝:不是在删除时做文章,而是从一开始就把整个硬盘的数据都变成乱码,只有用正确的密码或密钥解锁时,数据才会恢复正常,这样一来,就算有人直接把你的硬盘拆走,插到别的电脑上,看到的也只是一堆毫无意义的乱码,这时候,你就算直接把电脑卖掉或者丢弃,只需要确保自己手里有密码,格式化一下系统分区就行了,根本不用担心硬盘里其他角落的残余数据,这感觉,就像给整个房子装了个超级保险库,而不是只给某个抽屉上锁。

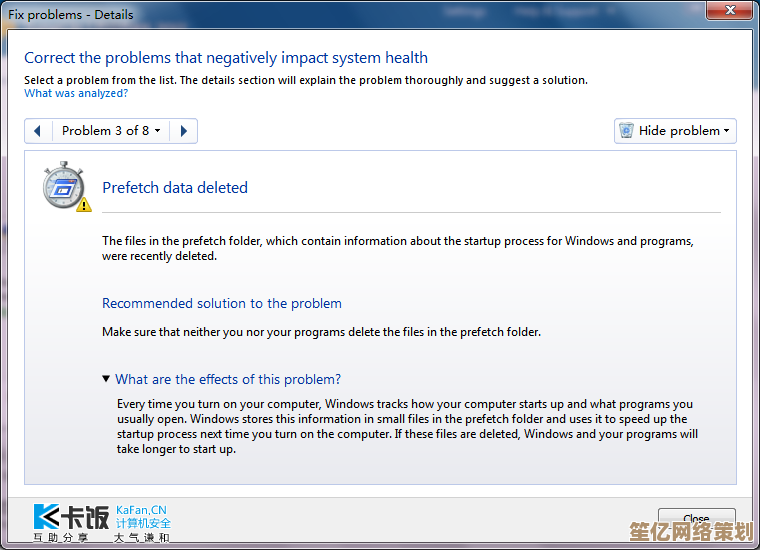

这些方法也不是百分百绝对安全,我记得有篇很老的论文讨论过,在极端理想的实验室条件下,即便覆盖多次,也可能通过分析硬盘磁介质的残余磁性来推测原始数据,虽然这成本高到离谱,几乎只存在于理论中,但对于我们普通人来说,应对日常风险,覆盖写入已经绰绰有余了,真正的关键,其实在于习惯,养成对敏感文件“即用即删”、并且使用安全工具删除的习惯,比什么都重要。

说到底,保护隐私这事儿,有点像给自己的数字生活筑一道防线,你永远不知道潜在的窥探者会在哪里出现,可能是二手买家,也可能是…哎,说不准,每次我彻底粉碎一个文件,或者加密完一个分区,心里都会松一口气,感觉又给自己的小世界加固了一块砖,这种掌控感,在现在这个数据横流的时代,显得特别珍贵,别嫌麻烦,试试看吧,从下次清理电脑开始。

本文由栾秀媛于2025-10-14发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/25883.html