乔布斯与沃兹尼亚克:缔造苹果帝国的奇幻创业历程

- 游戏动态

- 2025-10-14 20:30:31

- 1

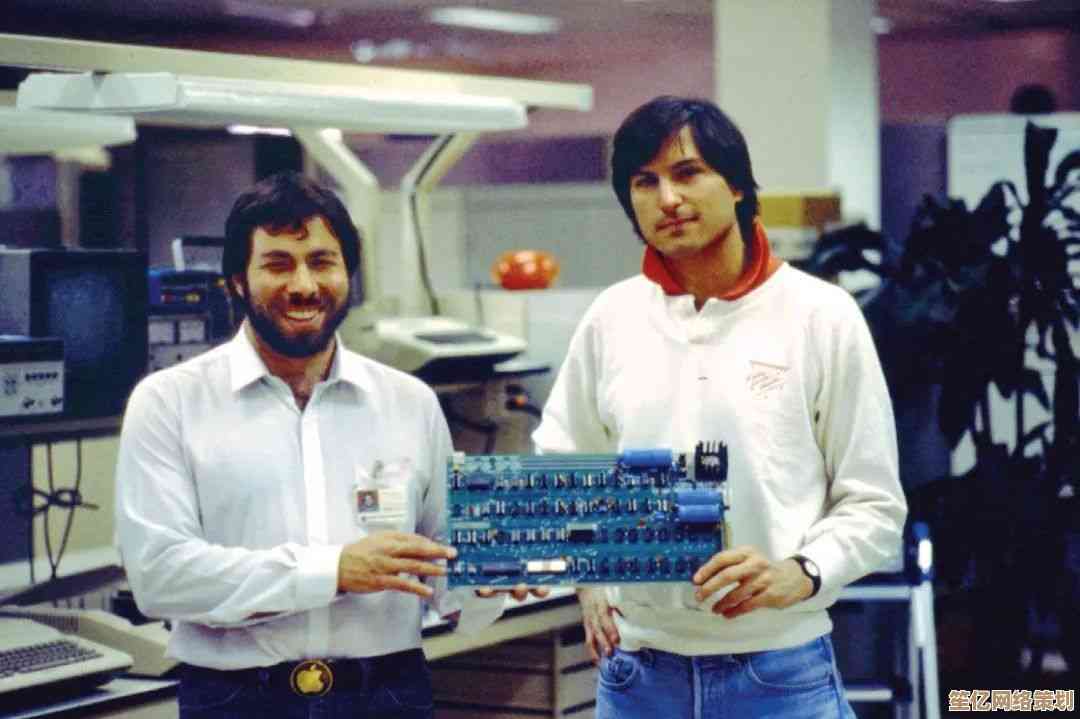

乔布斯和沃兹尼亚克…这俩人凑一块儿 真像是上帝喝醉了酒开的玩笑,一个像是从印度禅修院飘出来的理想主义者,满脑子改变世界的狂想,另一个呢,是窝在惠普小隔间里、手指沾着焊锡的工程天才,觉得设计出一块完美的电路板就是最高奖赏,他们最初捣鼓出来的那个“蓝盒子”,与其说是创业雏形,不如说是一场恶作剧,带着点少年人的叛逆和技术宅的狡黠,沃兹后来总爱回忆,说史蒂夫当时看到这玩意儿的“商业潜力”时,眼睛都在发光…而他自己,只是单纯觉得这技术挑战很酷,能免费打长途电话?那只是个有趣的副作用罢了。

你说苹果公司的诞生,它压根就不是一份工整的商业计划书的结果,它更像是一股…一股被压抑的创造欲,混合着车库里的灰尘、披萨盒和那股子焊锡的独特气味,砰地一下炸开了,乔布斯那会儿,有种近乎偏执的、对“完美”的粗糙想象,但他自己其实说不清具体是什么,只知道眼前的东西“不够好”, “蠢死了”,而沃兹,这个老实巴交的技术灵魂,他能把乔布斯那些模糊、甚至有些暴躁的指令,变成精妙的电子线路,Apple I 就是这么来的,一块裸露的电路板,连个像样的外壳都没有…乔布斯却坚持要把它卖出去,用他那套现实扭曲力场,去说服本地的一家电脑商店,我猜沃兹当时肯定觉得不可思议,他捣鼓出的爱好,怎么就变成了一门生意?

然后就是那个传奇的车库,说真的,那地方又乱又小,冬冷夏热,但那种混乱里有一种奇特的能量,乔布斯会为了一个外壳的颜色、一个弧度争得面红耳赤,而沃兹可能正埋头解决一个底层代码的bug,对身边的争吵充耳不闻,这种组合太奇特了,一个向外,一个向内;一个用直觉和审美碾压一切,一个用逻辑和代码构建基石,他们之间肯定有摩擦,乔布斯那种咄咄逼人的完美主义,有时候估计让好脾气的沃兹也够呛…但就在这种不完美、甚至有点别扭的协作中,Apple II 诞生了,这台机器,它不再是极客的玩具,它有了塑料外壳,有了色彩,它看起来像一件家电,一件普通人能放在家里、敢于触碰的东西,这才是关键一步,苹果的哲学从这时起就种下了种子:技术必须优雅地融入生活,甚至成为生活美学的部分。

梦幻组合也逃不过现实的引力,公司越来越大,不再是那个可以随心所欲的车库作坊了,乔布斯成了标志,沃兹却似乎渐渐退到了光环之外,你说沃兹会失落吗?我觉着,他可能反而松了一口气,他本质上就不是个商人,他热爱的是工程本身的那种纯净的快乐,我记得有个故事,说苹果上市后,沃兹一夜之间成了亿万富翁,他却给自己团队的工程师们自掏腰包发了额外的奖金,因为他觉得这份荣耀和财富是大家共同创造的…这种举动,很沃兹,但绝对不“乔布斯”,乔布斯追求的是改变星球的宏大叙事,而沃兹珍惜的是身边具体的人,这种内核的不同,终究会让他们走向不同的方向。

后来,乔布斯被自己请来的CEO扫地出门,那肯定是他人生中最灰暗的章节之一,他一手养大的孩子,把他赶出了家门,而沃兹,好像也在这之前就因为一次飞机事故和对公司方向的不满而离开了,苹果帝国在两位创始人缺席的情况下,竟然也跌跌撞撞走了十几年,但总感觉丢了魂儿,变成了一家…普通的科技公司,生产着平庸的产品,直到1997年,那个著名的回归,此时的乔布斯,经历了NeXT的锤炼和皮克斯的巨大成功,他不再是那个只有尖锐理想的年轻人,他学会了如何同时驾驭商业和艺术。

iMac, iPod, iPhone…这一系列石破天惊的产品,就像是把当年车库里的那个梦想,用更成熟、更强大的方式重新实现了一遍,他带回来的,正是苹果最初丢失的那种“灵魂”——那种工程与艺术、技术与人文的疯狂结合,只是这一次,舞台中央只有他一个人了,沃兹成了快乐的大学教授和慈善家,偶尔出现在科技活动上,像个亲切的邻家大叔,讲述着那些古老的、带着焊锡味的故事。

有时候我会想,如果沃兹一直留在苹果,会怎样?也许…也许他会阻止乔布斯一些极端的选择,让公司多些人情味?或者,也许两种截然不同的基因根本无法在庞大的帝国里共存,早期的分离反而是一种必然,他们的合作,像一场猛烈而短暂的化学反应,释放出巨大的能量,塑造了一个时代,然后各自归于平静,那个车库,那个充满梦想、披萨味和争吵的起点,现在成了硅谷的神话之地,但神话的背后,是两个如此真实、如此不完美的人,用他们的才华、偏执、友谊和分歧,偶然间,点燃了一切,这过程一点儿都不完美,充满了各种偶然和情绪化的碎片,但正是这些,让它听起来像个真实的故事,而不是教科书里冷冰冰的案例。

本文由但半青于2025-10-14发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/25799.html