高效绘制思维导图:简单易学的核心技巧与步骤解析

- 游戏动态

- 2025-10-12 14:09:17

- 1

好,那今天咱们就聊聊思维导图这事儿吧,我其实一直觉得,很多人把思维导图想得太复杂了,好像非得画得特别工整、色彩斑斓、分支完美对称才行,但真的,不是这样的,我自己用导图也有好几年了,从最开始的学生笔记到后来工作上的项目梳理,慢慢发现,高效画导图的精髓,反而在于“别太认真”😂。

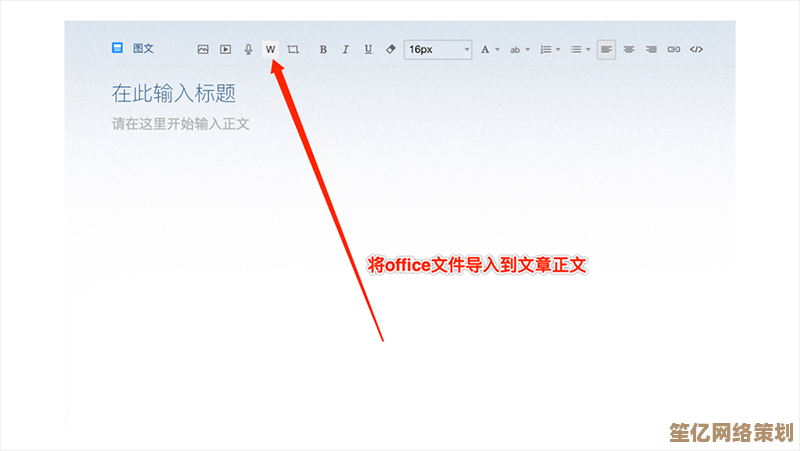

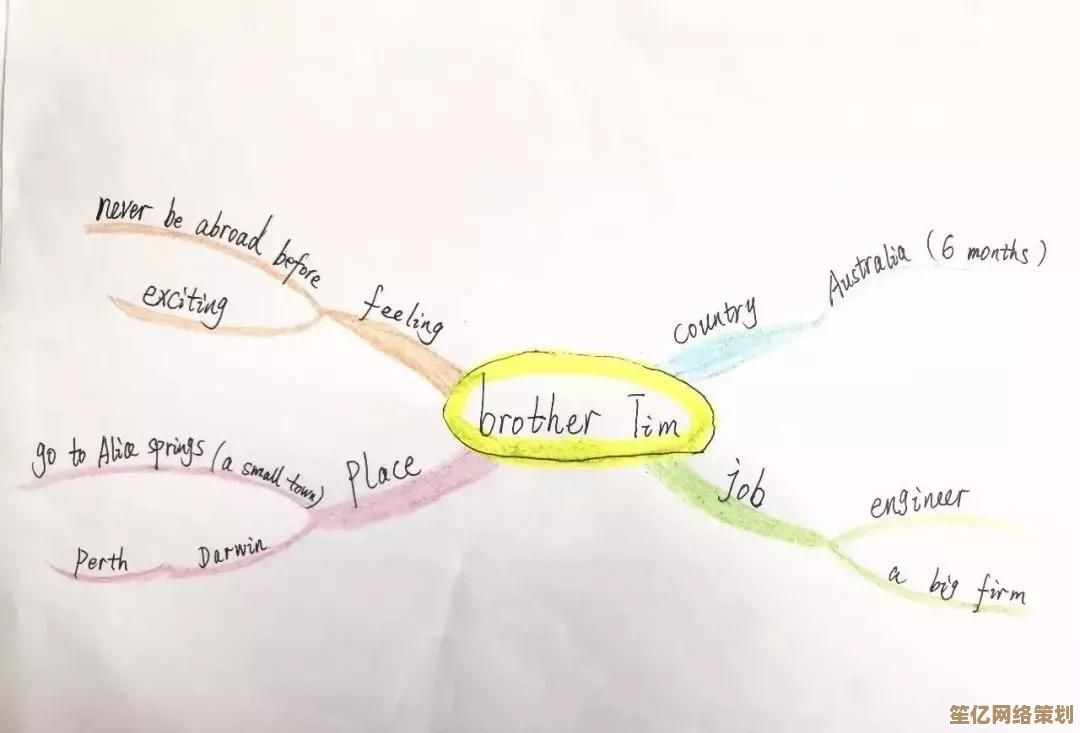

先说说工具,很多人一上来就问:该用纸笔还是软件?我的经验是,看场景,如果你是在开会、读书时快速捕捉想法,纸笔绝对最快——随手一画,线条歪歪扭扭也没关系,反而有种草稿的自由感,比如上周我读一本讲认知科学的书,就抓了张A4纸,中心词写“记忆机制”,然后哗啦啦延伸出“短期/长期”“遗忘曲线”“情景记忆”几个分支,边读边添关键词,最后纸面乱得像鬼画符,但重点全抓住了,但如果是需要反复修改、分享给团队的,像XMind这种软件就更实用,毕竟拖动分支、调整颜色太方便了。

不过工具只是表面,我觉得画导图最容易被忽略的一步其实是:下笔前先发呆五分钟,对,就是发呆,你得先问自己:我画这个图到底要解决什么问题?是梳理一本书?还是策划一个活动?比如上次我帮朋友策划周末露营,一开始就急着画“物资”“行程”,结果越画越乱,后来干脆停下来,问自己:核心其实是“让大家玩得轻松”,而不是列清单,于是中心词改成了“惬意露营”,分支变成了“氛围组”(音乐、灯光)、“懒人美食”(不用洗锅的食材)——你看,整个方向就活了,所以啊,中心主题定对了,后面事半功倍。

然后就是分支的写法,别总想着写成完整句子!思维导图是关键词的网状组合,不是线性笔记,我有个坏习惯:总忍不住把分支写得太长,像“第三章关于用户行为分析的方法论”……结果一张图挤爆了,后来强迫自己缩成“用户行为→分析方法→案例”,瞬间清爽,对了,分支层次最好别超过四层,不然容易陷入细节黑洞,记得有次写项目复盘,愣是把“问题分析”拆到了“某同事周二下午的咖啡洒了导致延迟”这种程度,完全跑偏了喂!😅

颜色和图标嘛,随心情来就好,我一般会用颜色区分优先级——红色标紧急,绿色是已完成,但有时候偷懒,一支黑笔画到底,反而更专注,偶尔加个小箭头、感叹号之类的符号,能提醒重点,比如有次复习考试,在“易错点”旁边画了个💥,考试时还真想起了这个爆炸符号,避开了坑。

最后想说,思维导图真正的价值不是成品多漂亮,而是画的过程逼你主动思考,它就像把脑子里的乱麻一根根拎出来,再重新编织,有时候画到一半卡住,反而能发现逻辑漏洞——比如上周写文章提纲时,有个分支死活延展不下去,才意识到那个观点根本站不住脚… 这种时候,导图就成了你的思维镜子。

呐,别被规则束缚,纸脏了、字歪了、颜色涂出界… 都没关系,思维本身就不是工整的,对吧?试着用导图和自己对话,可能比画出“标准答案”更有趣。

本文由海姝好于2025-10-12发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/24371.html