操作系统内部机制揭秘:深入浅出的原理剖析与实践指南

- 游戏动态

- 2025-10-11 13:45:25

- 1

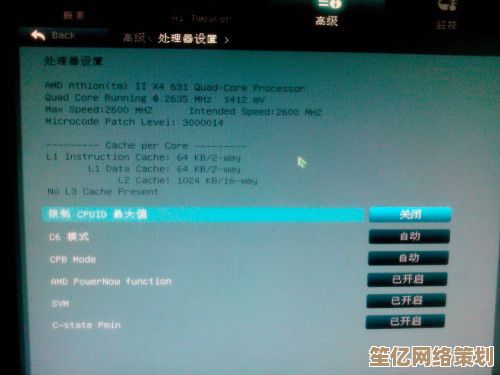

进程调度:不是公平,是“假装公平”的平衡术

书上总说进程调度要“公平”,但你真的信吗?我读Linux内核代码时发现,CFS调度器(Completely Fair Scheduler)的“完全公平”其实是个文字游戏,它维护的是一个虚拟时间(vruntime),每个进程按实际运行时间累加vruntime,值小的优先被调度,听起来很公平对吧?

但有一次我写了个测试程序:一个疯狂计算圆周率的CPU密集型进程,和一个每秒钟只打印一行日志的I/O密集型进程,结果呢?后者响应速度极快,仿佛系统在“偏袒”它,其实内核悄悄给睡眠久的进程补偿了vruntime,让它醒来后更容易被调度,这哪里是绝对公平?这是用户体验优先的平衡术啊!就像餐厅排队,经理会让“只点一杯咖啡”的顾客插队到“点满汉全席”的顾客前面,整体效率反而更高。🍵

(突然想到:Windows的调度器似乎更“势利”,前台应用的优先级明显更高,这也是一种哲学差异吧?)

内存管理:那个骗了所有程序的“虚拟地址”魔术

虚拟内存大概是操作系统最伟大的骗局🌌,每个进程都以为自己独享整个地址空间,实际上物理内存可能正被拆得七零八落,但真正让我拍大腿的细节是:页错误(Page Fault)不一定是错误!

有一次我优化一个图像处理程序,发现某个循环访问数组的性能突然暴跌,用perf工具分析才发现,代码跳着访问内存(比如隔1024字节取一个数),导致每次访问都触发页错误,内核不得不频繁从物理内存调页,这就像你查字典但不按字母顺序翻,每查一个词都要从头开始找——内核在背后忙到冒烟🔥。

更骚的是,有些页错误是内核故意的:写时复制(Copy-on-Write),比如fork()子进程后,父子进程共享物理页,直到某方要修改数据时内核才偷偷复制一页,并更新页表,这招“拖延战术”让进程创建快得像闪电——毕竟大多数时候fork()后面紧跟着exec(),根本不需要复制全部内存。

文件系统:日志不是日记,是“后悔药”

ext4的日志功能刚学的时候,我以为它像日记本一样记录所有操作,直到某次服务器断电导致文件系统损坏,用fsck修复时才发现:日志里存的不是文件内容,而是元数据操作意图。

比方说你要把文件A改名为B,日志会先记下“准备改A为B”,完成操作后标记“改完了”,如果断电卡在中间,恢复时发现日志有“准备”但没“完成”,直接回滚就行,这就像搬家时先把搬家清单贴门口,搬成了撕掉清单,搬一半出事就按清单还原——避免你发现衣柜搬过去了但衣服还留在旧房子里🧳。

(插个糗事:我一度以为日志能防止所有数据丢失,结果有一次误删文件后兴冲冲查日志,才发现它根本不记录文件内容… 真是想太多。)

中断处理:内核的“急诊科值班室”

中断机制像极了大医院急诊科:平时各进程(病人)按部就班运行,突然硬件(心电图机报警)打断一切,CPU(医生)立刻保存当前状态,跳转到中断处理程序(急救),完事了还要精准恢复现场。

但有意思的是,中断处理分“上半部”和“下半部”,上半部就像护士先打一针肾上腺素稳住病情,下半部才是详细检查,比如网卡收到数据包,上半部快速拷贝到内存就打开中断,剩下的解析协议等脏活累活留给下半部,不然的话——想象一下急诊医生因为一个感冒病人非要写完万字病历,导致心脏骤停患者没人管… 系统早就卡死了💥。

我曾在嵌入式系统里写过一个按键驱动,一开始在中断里做防抖检测,结果鼠标移动都卡顿,后来改成上半部只标记按键按下,下半部用软中断处理防抖,系统立马流畅,这种“拆解危机”的思路,何尝不是一种时间管理艺术?

内核是妥协的产物

翻多了内核代码会发现,没有完美设计,只有权衡,比如微内核把组件拆开提高稳定性,但进程间通信开销太大;宏内核效率高,可bug容易拖垮整个系统,Linux看似宏内核,却用模块化加载模仿微内核优点——这哪是信仰之争,分明是实用主义胜利✌️。

所以下次你的程序卡死或服务器宕机时,别急着骂内核:它可能正手忙脚乱地在你看不见的地方,用各种“打补丁”式哲学维持着脆弱的平衡,而理解这些机制的价值在于——当你知道魔术师如何藏兔子,你就能配合他变出更精彩的戏法。

本文由腾掣于2025-10-11发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/23873.html