系统开发流程的关键阶段与实施策略解析

- 游戏动态

- 2025-10-10 07:48:24

- 3

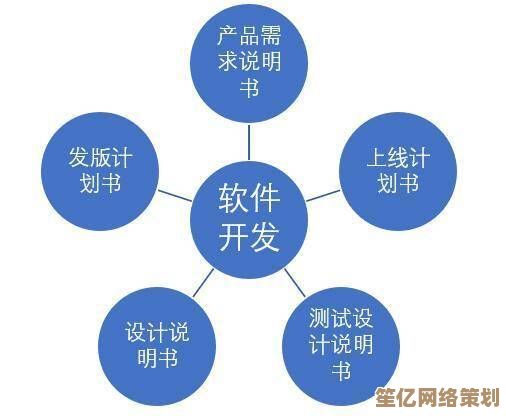

写代码这么多年,我越来越觉得,所谓的“系统开发流程”,其实特别像装修房子,图纸画得再漂亮,真干起活来,总会遇到承重墙不能砸、水管走不了直线这种破事,你问我关键阶段?教科书上那套“需求、设计、编码、测试、上线”当然没错,但真正要命的,是每个阶段里那些让人睡不着觉的细节,和你怎么去应对的土办法。

开头那一步,聊需求,最玄乎。 客户说“我想要个能提高工作效率的系统”,这话跟说“我想装修得显大”一样空,我以前就栽过跟头,有个客户是开连锁烘焙店的,老板拍着胸脯说需求特别简单:就要个能记录每天面粉、黄油用量的东西,我们团队吭哧吭哧做了个挺精致的库存管理系统,结果上线第一天,店长就打电话骂街,说“我们师傅关心的是今天还能做多少个牛角包,你这一堆公斤数有屁用!” 那一刻我才明白,需求阶段的核心根本不是记录客户说了什么,而是把他模糊的“想要”,翻译成一个个具体、可测量的“动作”,后来我们干脆蹲在面包房后厨待了半天,看师傅怎么工作,才发现他们真正需要的是:输入今天预估的订单量,系统能自动反推需要解冻多少面团、准备多少馅料,并且在下班时,能一键生成“损耗报告”——比如今天实际比预估少卖了20个面包,那多余的面团去哪了?是扔了还是明天接着用?这种细节,不泡在现场,根本聊不出来,所以我的策略是,这个阶段别怕烦,一定要把“为什么”问到底,甚至要有点“杠精”精神。

到了设计,最容易犯的毛病就是“过度设计”。 总想着技术要炫、架构要潮,恨不得用上最新款的微服务、中台,证明自己团队很牛,但说实在的,小公司搞这套,纯属自己给自己挖坑,我见过一个团队,给一家不到五十人的小工厂做生产跟踪系统,上来就搞服务拆分、API网关,结果光是为了解决服务之间的权限验证问题,就花了三分之一的开发时间,工厂老板要的只是能实时看到流水线上每个环节卡在哪了,你给他个简单 monolithic(单体架构),配个看板,可能两个程序员一个月就搞定了,所以我的个人偏见是:设计阶段,技术选型的“先进性”应该排在“合适性”后面,就像装修,你非要给老房子装个全屋智能、隐藏式踢脚线,结果可能就是墙体开裂、线路故障不断,简单、皮实、好维护,往往是更优解。

编码实现,这是最酸爽的部分。 理想情况是设计师把图纸画得明明白白,程序员照着砌砖就行,但现实是,写着写着就会发现,“哎呀这个功能之前没考虑到”,这时候,是停下来回去改设计,还是硬着头皮先 hack(临时凑合)一下?我的经验是,得有个“止损点”,每周固定留出半天,专门处理这些临时发现的“技术债”,如果硬 hack 的部分开始影响其他模块了,就必须停下来重构,这就像木工干活,发现有个榫卯有点松,你可以先打个胶水凑合,但如果你发现整个柜子都开始晃了,那就得拆了重做。这个阶段的策略就是“小步快跑,定期复盘”,别让代码烂到没法收拾。

测试,很多人都觉得是测试人员的事。 但我觉得,开发者的自测特别重要,我有个习惯,写完一个功能,一定会自己先扮演两种人:一个是完全不懂的小白,乱点一通,看系统会不会崩;另一个是充满恶意的用户,拼命输入各种奇怪字符,试图找到漏洞,这种“人格分裂式”自测,能发现很多常规流程发现不了的问题,正式的测试阶段,最好能让真实用户提前介入,比如我们之前做个内部审批系统,测试人员觉得流程完美,但真让财务部的王姐一用,她立马说:“这个‘同意’按钮为啥放在最左边?我们习惯性都点右边的‘提交’。” 这种细节,只有真实场景才能暴露。

上线和维护,这最考验人性。 千万别想着“一次性完美交付”,系统一上线,就像孩子出生,麻烦才刚开始,一定要有个“售后心态”,我们有个规定,新系统上线第一周,核心开发人员必须轮流on-call(待命),手机不能静音,虽然很折磨人,但能第一时间听到用户的骂声,反而能最快地建立信任,维护阶段收集到的反馈,才是下一个版本最宝贵的需求来源。

说到底,系统开发流程不是一条死板的流水线,它更像是一个不断循环、不断修正的活体,每个阶段都不是孤立的,都会互相拉扯,最重要的策略,可能不是死守哪个模型,而是保持整个团队的沟通和弹性,愿意承认“计划赶不上变化”,并且有能力在混乱中一步步把东西做出来,这活儿,一半是技术,另一半,真的全是人情世故和临场反应。

本文由钊智敏于2025-10-10发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/23202.html