探讨disabled的多重含义:从字面到社会语境的理解

- 游戏动态

- 2025-10-09 23:30:19

- 1

行,聊聊“disabled”这个词吧,说实话,每次敲下或者说出这个词,我指尖和舌尖都感觉有点沉,它不像“桌子”、“跑步”那样中性,它自带重量,一种被定义、被划出界线的重量。

最开始,我们学的就是字面意思,“失能的”,“丧失能力的”,这很直接,对吧?就像一台打印机,如果它的打印功能坏了,我们就说它“disabled”了,用在人身上,似乎也顺理成章:眼睛看不见,是视觉能力disabled;腿脚不便,是行走能力disabled,这个层面冷冰冰的,但好歹清晰,像医学诊断书上的黑字,不掺杂感情。

但人不是打印机啊,问题就从这里开始了。

我有个表叔,年轻时在工地出了事,坐轮椅了,按照字面定义,他当然是“disabled”,可每次家庭聚会,他都是最活跃的那个,张罗打牌,讲笑话声音最大,对国际局势分析得头头是道,你会发现,当他坐在那张特制的桌前,操控电动轮椅灵活地在人群中穿梭时,他那种强大的生命能量,让你几乎忘了“残疾”这回事,反倒是我们这些“健全”的人,常常在某些方面显得很“无能”——比如我,就完全搞不定他手里那些复杂的电子设备。

这时候,“disabled”的含义就开始晃动了,它好像不再是一个固定标签,贴在某个人身上,而更像是一种状态,一种人与环境互动产生的结果,表叔的“障碍”,更多来自于没有斜坡的台阶、过于狭窄的厕所门,以及有些人看到他时,那种过于刻意的同情或下意识的躲避,是社会环境,让他的某种能力“被失效”了。

这大概就是我们现在常说的“社会模式”的理解,这个词的重心,悄悄从个人身体的“缺损”,转移到了社会环境的“不包容”上,就像我戴眼镜,在眼镜发明前,我这种高度近视放在古代可能也算半个“disabled”,生活自理都困难,但现在,眼镜成了我身体的一部分,社会也提供了各种便利(比如大字体的书、清晰的电子屏幕),我就完全是个“正常人”。“残疾”在某种程度上,是社会建构出来的。

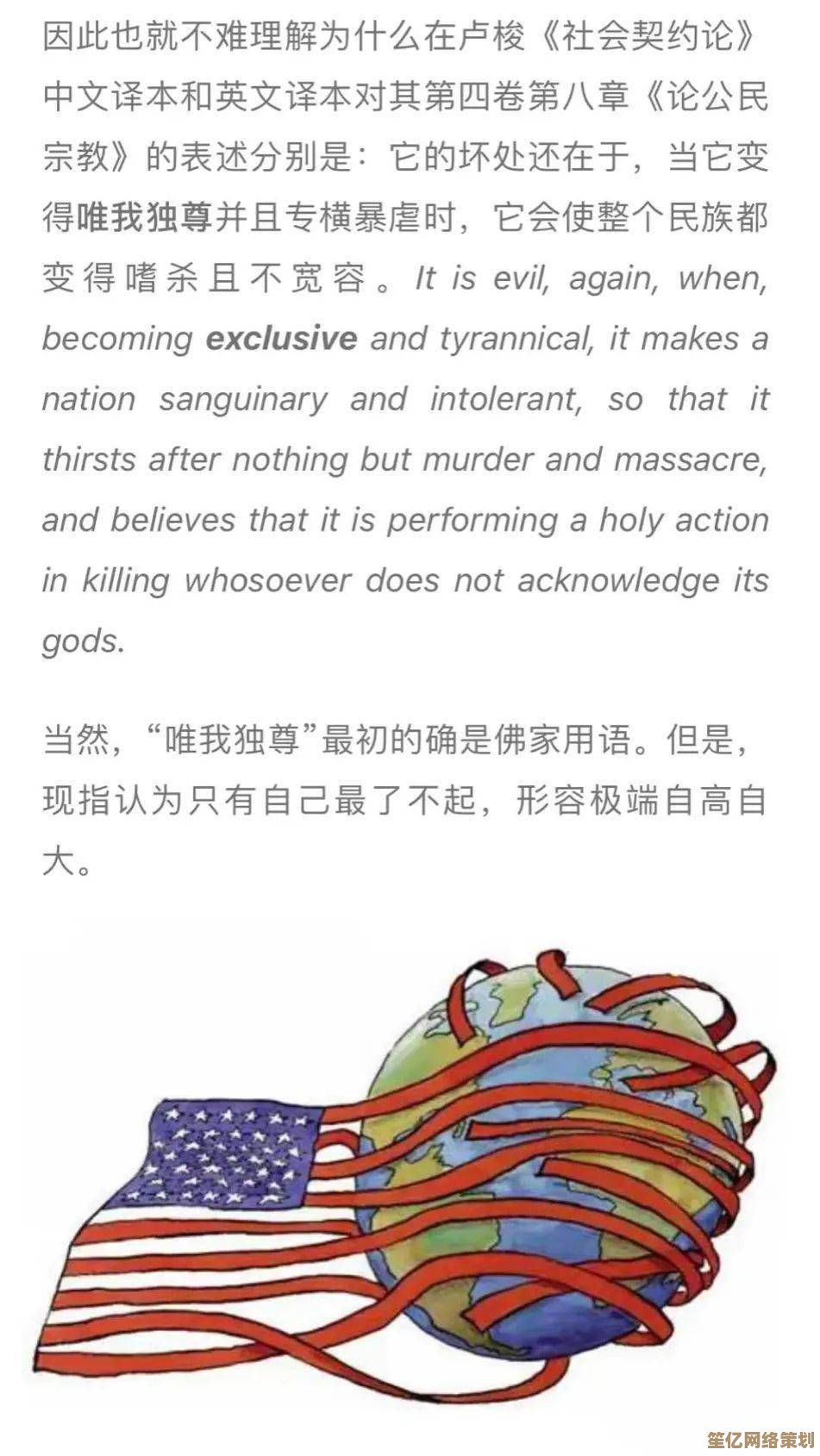

想到这里,会有点沮丧,因为字面的障碍或许可以通过医疗科技去弥补,但社会的、观念的障碍,拆除起来要慢得多,也难得多,我有时会在网上看到一些关于无障碍设施的争论,总有人会说“为少数人花那么多钱不值得”,这种话特别伤人,因为它本质上是在说,一部分人不配拥有完整参与社会的权利,这种语境下的“disabled”,是一种排斥,一种无声的划界。

但这个词还有更微妙、更个人的一层含义,一种心理上的“被剥夺能力”,我记得有段时间,因为持续的挫败感和压力,我陷入一种很低落的状态,那阵子,我感觉自己对什么都提不起劲,曾经喜欢的电影、书籍都变得索然无味,我像个电量耗尽的机器人,虽然身体机能完好,但内在的某种“动力”被disable了,我照常上班、吃饭,但我知道我不对劲,那时候我偷偷想过,这也是一种“disabled”吧?一种精神上的失能,它看不见摸不着,甚至难以启齿,但那种无力感同样真实。

所以你看,一个词,像一颗多棱镜,从医学诊断到社会批判,再到内心感受,它折射出完全不同的光,我们在使用它的时候,或许应该更谨慎,也更宽厚,它不该是一个凝固的、终结性的判决,而更像一个提问,一个起点:是哪里出了问题?是身体,是环境,还是我们的心?我们又能做点什么,去减少这些“失效”的时刻?

语言是有力量的,当我们谈论“disabled”时,我们不仅仅在描述一个现象,也在参与塑造对待这个现象的态度,或许,最终极的目标,是让这个词慢慢失去它沉重的负面含义,让它仅仅成为一个中性的描述符,就像“高个子”、“左撇子”一样,到那时,我们关注的才不再是“他缺少什么”,而是“他是谁”,以及“我们需要一起创造一个怎样的世界”。

这条路还很长,但每次看到我表叔爽朗大笑,或者想到自己终于走出情绪低谷的时刻,我又会觉得,这种理解的可能性,是存在的。

本文由水靖荷于2025-10-09发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/23004.html

![[QQ网页]跨越边界自由连接,体验个性化在线新世界](http://waw.haoid.cn/zb_users/upload/2025/10/20251010012116176003047616846.jpg)