LCD技术全解析:从基础原理到现代应用全面透视

- 游戏动态

- 2025-10-09 09:12:20

- 1

LCD技术全解析:从基础原理到现代应用全面透视

记得我第一次拆开那台老旧的笔记本电脑,屏幕后面是一块泛着冷光的LCD面板,那时候我就在想,这薄薄一片东西,怎么就能显示出那么多颜色和动态画面?行吧,今天咱们就来聊聊LCD这玩意儿——它没那么神秘,但背后的故事和细节,其实挺有意思的。

基础原理:光、液晶和那些被忽略的“不完美”

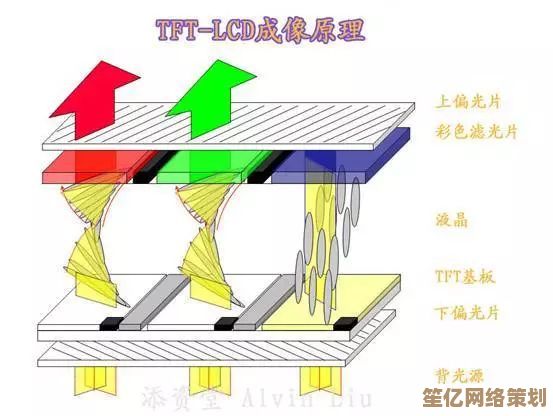

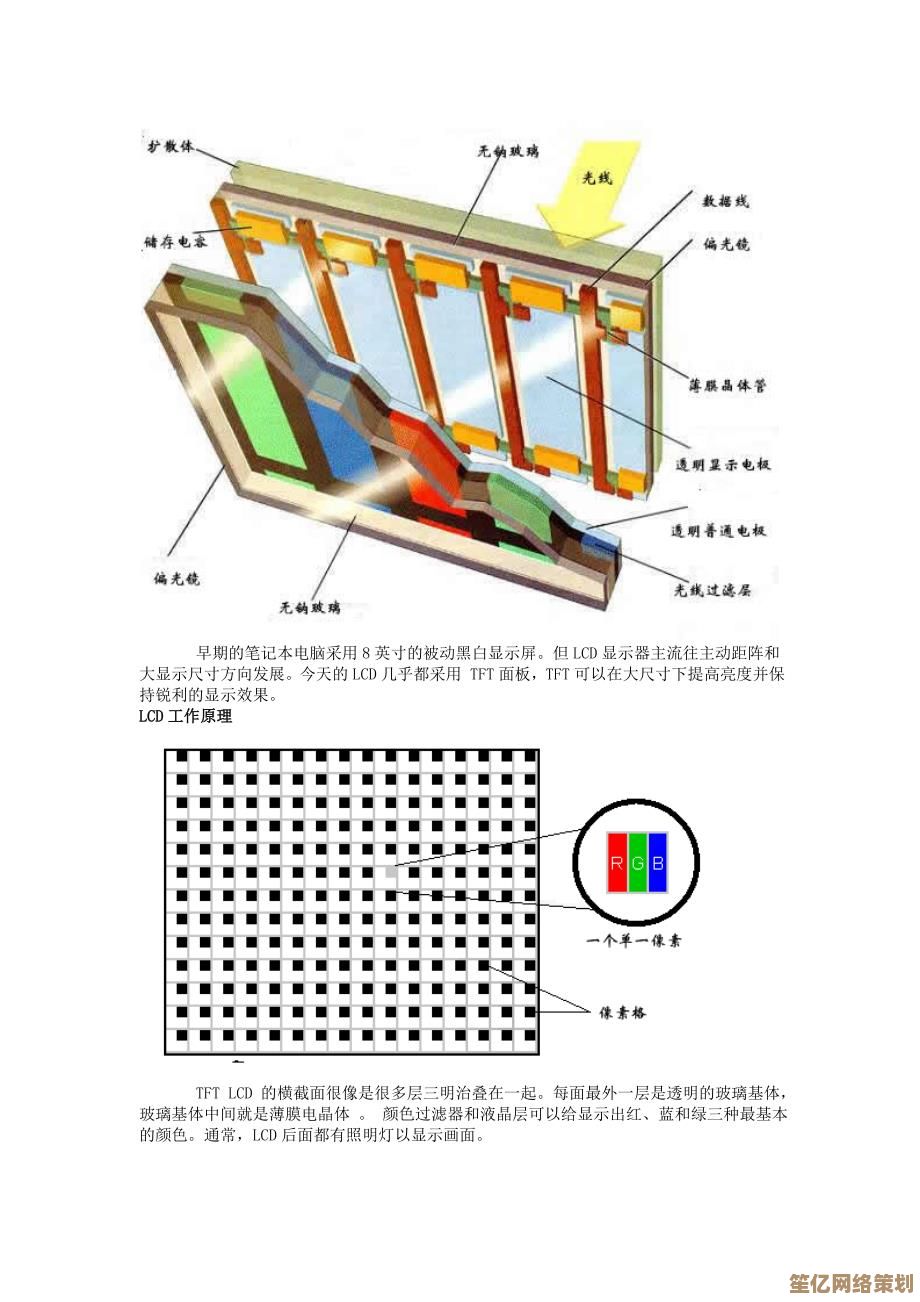

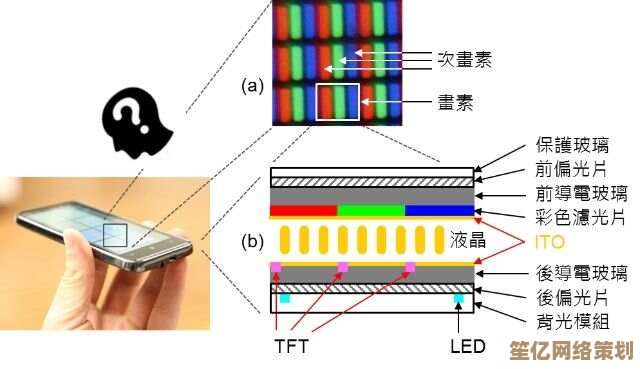

LCD,全称Liquid Crystal Display,中文叫液晶显示,很多人一听“液晶”就觉得高科技,但其实它的核心原理简单到有点“反直觉”:液晶本身不发光,而是靠背光+电场控制来实现显示,你可以把它想象成一个百叶窗,通过调节叶片角度来控制光线通过的量——只不过这里的“叶片”是液晶分子。

有意思的是,液晶分子本身是有“性格”的,它们对外界电场特别敏感,但反应速度又没那么快——这也就是为什么早期LCD屏幕会有拖影问题(比如玩赛车游戏时车辆尾巴拉出一道虚影),我大学时用的第一台LCD显示器,玩个《极品飞车》简直能把自己晃晕,现在想想,那大概就是液晶响应时间慢的“锅”。

再说说背光,传统的CCFL背光(冷阴极荧光灯)后来被LED背光取代,不是因为CCFL多差,而是LED更薄、更省电,但说实话,LED背光刚出来时也有问题:均匀性不好,四角容易暗沉,我买过一台某品牌早期LED显示器,右下角永远像蒙了一层灰,逼死强迫症。

技术演进:TN、IPS、VA… 谁才是真正的“卷王”?

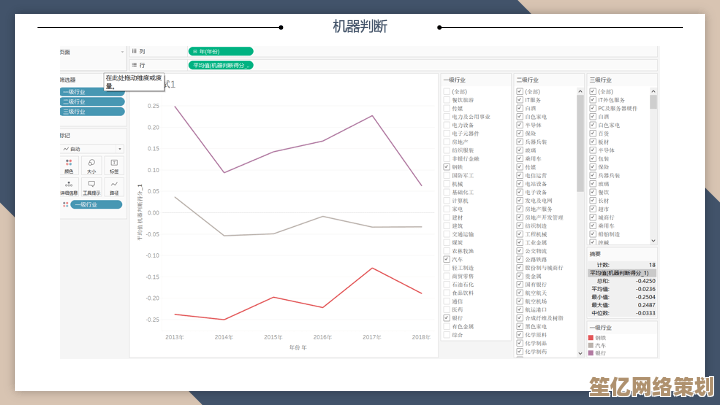

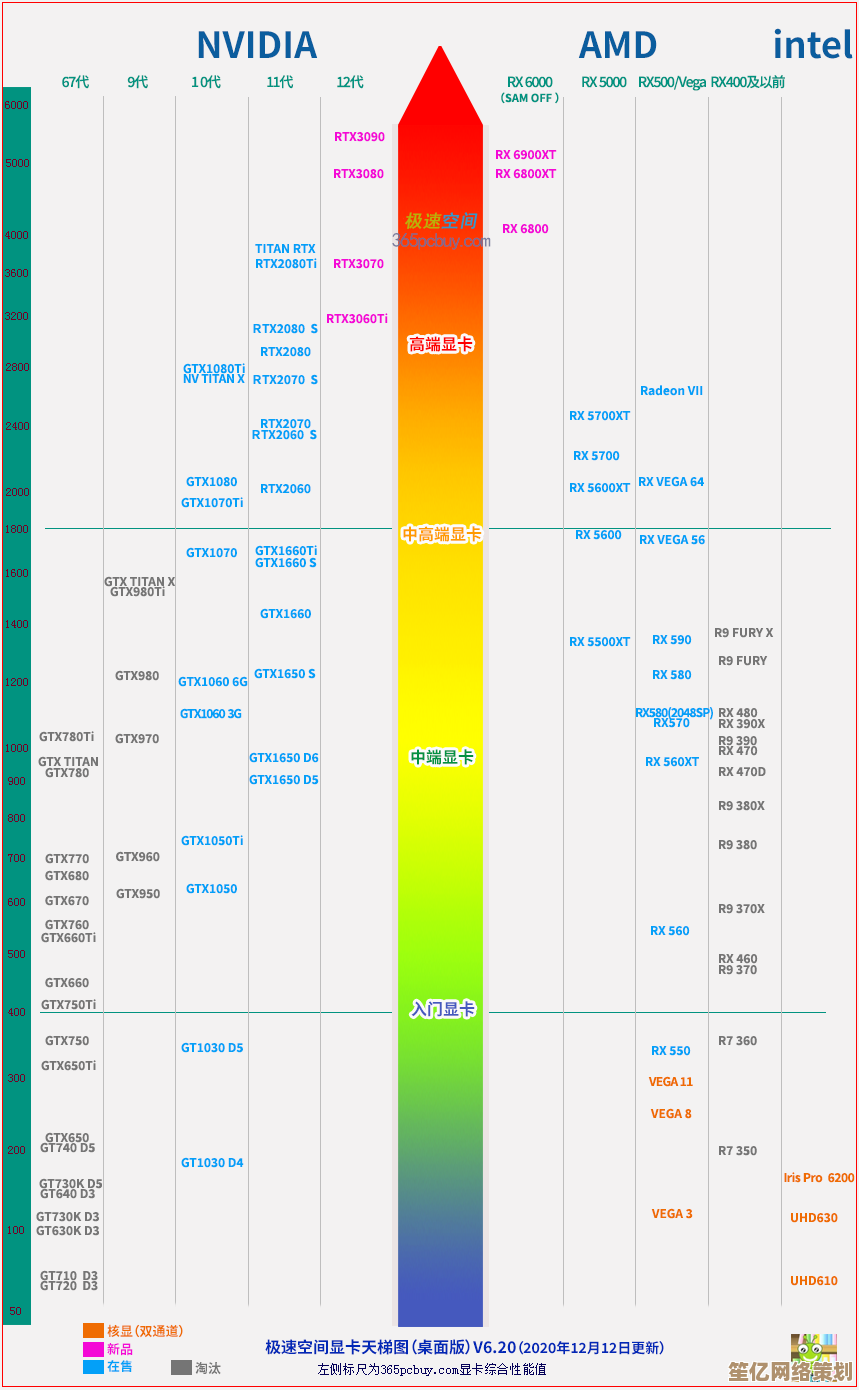

LCD家族里有几个分支,TN、IPS、VA是最常见的,TN屏响应快但色彩差,视角窄;IPS色彩好但容易漏光;VA对比度高可速度慢… 每个技术路线都在互相“卷”,但没有一个是完美的。

我印象最深的是IPS技术刚普及的时候,很多人吹“视角无敌”,但实际拿到手发现黑色背景下边缘漏光得像开了夜灯,后来苹果在iPad上用了IPS,带动了一波热潮,但也没彻底解决漏光问题——只是用更好的封装和调教把它压下去了,这行当就是这样:技术参数和实际体验之间,总隔着一道“厂商优化”的墙。

还有一次我去看显示技术展,某个展台的工作人员悄悄跟我说:“其实现在高端LCD的成本都快赶上OLED了,但很多人就是认‘液晶’这个老招牌。” 想想也是,技术迭代从来不是“谁好就用谁”,而是市场、成本、用户习惯的博弈。

现代应用:从冰箱门到太空站,LCD比你想象中更“耐造”

现在LCD早就不是显示器的专属了,家里的微波炉、汽车中控、电梯广告屏… 甚至国际空间站里都有它的身影,为什么?因为稳定、便宜、寿命长。

去年我参与过一个工业屏项目,客户要在零下30度的环境里用LCD屏,工程师们第一反应是“液晶会凝固吧?”,结果真试了发现居然能工作——虽然响应速度慢得像树懒,但至少没死,这种极端场景下,OLED反而更容易出问题。

另一个例子是任天堂Switch的那块720P LCD屏,很多人吐槽它分辨率低,但很少有人知道老任选它就是看中了抗造、省电、成本可控——毕竟谁会在沙滩上玩4K OLED呢?摔一下维修费都够买台新机了。

个人吐槽与一些未完成的思考

LCD技术发展到今天,其实已经摸到天花板了,色彩、对比度、响应速度… 每一点进步都要砸巨额研发资金,但收益越来越小,有时候我觉得,LCD就像是个勤勤恳恳的老员工,可靠但缺乏惊喜。

现在OLED、MicroLED追得这么猛,LCD会不会慢慢消失?我觉得不会,至少未来十年内,中低端市场、工业场景、户外设备依然会是它的天下,显示技术从来不是“谁替代谁”,而是“谁更适合哪里”。

写到这里,我突然想起家里那台十年前的LCD电视还在服役——色彩泛白、响应迟钝,但从来没坏过,或许技术的本质就是这样:够用”比“完美”更重要。

(完)

本文由步映冬于2025-10-09发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/22720.html