电脑系统的奥秘:硬件架构与软件编程的详细解析与实例

- 游戏动态

- 2025-10-09 02:30:21

- 1

硬件架构与软件编程的详细解析与实例

说实话,我一开始接触电脑系统的时候,总觉得它像一栋神秘的黑房子——你知道里面在发生什么,但具体怎么发生的,好像永远隔着一层雾,后来我才慢慢明白,这栋“房子”其实是由硬件和软件共同搭建的,它们互相依赖,又偶尔“吵架”,今天我就试着用我自己的理解,加上一些实际踩过的坑,来聊聊这个话题。

硬件架构:不只是零件堆砌

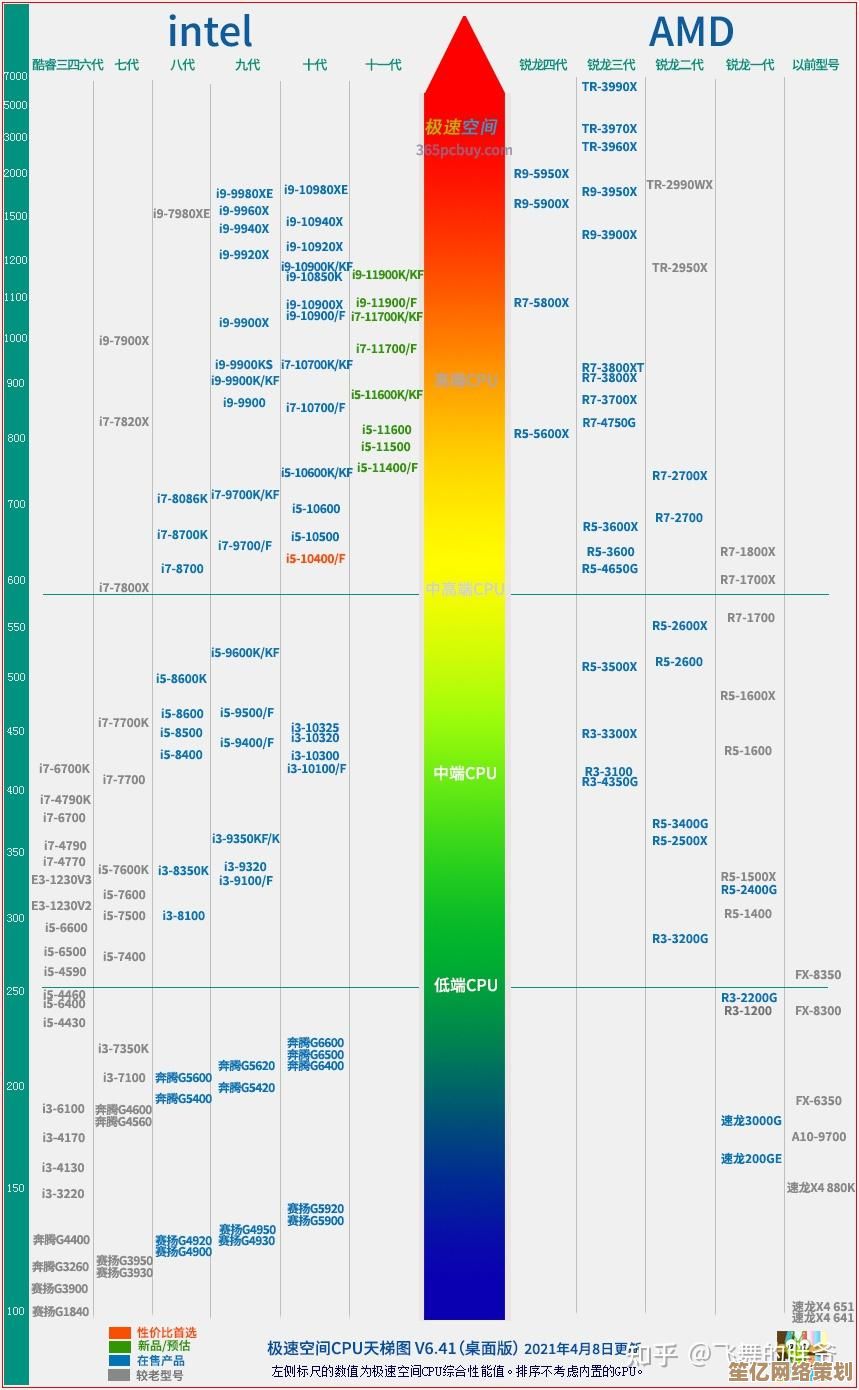

很多人一提到电脑硬件,可能先想到CPU、内存、硬盘这些名词,但对我而言,硬件更像是一个团队的成员,各自有脾气,还得协作才能干活。

拿CPU来说,它就像是团队里的“大脑”,负责计算和指挥,但你知道吗?CPU也有它的局限性,比如我去年自己组装电脑的时候,选了一款多核处理器,以为多核就一定快,结果后来写代码跑并行计算时才发现,如果软件没优化好,多核反而可能因为调度问题拖慢速度——这就是硬件和软件“不合拍”的例子。

内存(RAM)呢,我习惯把它想象成一个临时办公桌:东西放上去快,但一断电就全没了,我有次调试一个程序时,因为内存泄漏(就是程序不停占内存却不释放),导致电脑卡死,只能强制重启,那时候我才意识到,硬件再强,也扛不住软件的“糟蹋”。

还有硬盘,现在固态硬盘(SSD)普及了,速度快多了,但机械硬盘(HDD)也有它的好处——比如便宜,适合存大量不常访问的数据,我记得有一次帮朋友恢复数据,机械硬盘虽然慢,但数据恢复成功率反而高一些,因为它的物理结构更“宽容”。

这些硬件之间通过总线(bus)通信,就像公司内部的电话线,如果总线带宽不够,哪怕CPU再快,数据传得慢,整体也会卡顿,我觉着,硬件的地基本打不好,软件跑起来就像在泥地里开车——再好的代码也白搭。

软件编程:写给硬件的情书

软件呢,在我看来,就是人类用代码和硬件“对话”的方式,但有时候,这种对话会变得很搞笑——比如你写错一个参数,硬件可能完全不理你,或者干脆“发脾气”(比如蓝屏)。

我最早学编程时,写过一个简单的C程序,用来计算斐波那契数列,代码看起来没问题,但运行起来特别慢,后来才发现,是因为我没用递归优化,硬件每次都要重复计算一堆东西,活活被累垮,那时候我才明白,写代码不能光顾着逻辑,还得心疼一下硬件。

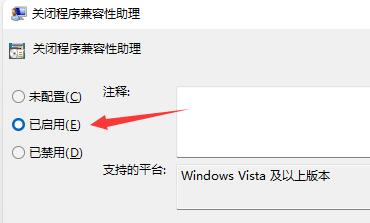

操作系统(比如Windows或Linux)其实是个“和事佬”,负责协调硬件和应用程序,但有时候它也会添乱,比如有一次我在Linux下写一个驱动程序,因为权限没设好,系统直接拒绝访问硬件——折腾了半天才发现是个小配置问题,这种细节,没人提醒的话,真的会让人崩溃。

软件编程里最让我头疼的是“兼容性”,比如你写了个程序,在自家电脑上跑得好好的,到别人的机器上就崩了,可能是因为硬件驱动版本不同,或者系统库缺失,这种问题就像是你用方言跟人聊天,对方听不懂还觉得你奇怪。

实例:一个让我又爱又恨的项目

去年我参与了一个小项目:用树莓派(Raspberry Pi)做智能家居控制中心,硬件上,树莓派其实挺弱的,CPU慢、内存小,但胜在便宜和可定制,我们一开始直接用Python写控制逻辑,结果发现响应速度慢得感人——后来换成了C++,直接操作GPIO引脚,才勉强达标。

软件层面,我们用了开源框架,但文档写得模棱两可,有次为了调试一个传感器读数不准的问题,我们差点把电路板烧了——最后发现是代码里一个延时函数设得太短,硬件还没反应过来就被重复调用,这种问题,理论上不难,但实际debug时简直让人怀疑人生。

这个项目让我深深体会到,硬件和软件得“互相迁就”,你不能指望硬件无限强大,也不能怪软件不够智能——关键是怎么找到平衡点。

系统是一个活生生的东西

电脑系统真的不是冷冰冰的机器,它更像一个有性格的伙伴,硬件是它的身体,软件是它的思维——两者缺一不可,而且总在磨合中进步,我的经验是,别怕出问题,那些蓝屏、卡顿、兼容性错误,其实都是在教你更懂它。

也许有一天,AI能自动优化这一切,但至少现在,我们还得靠自己一点点摸索,毕竟,理解和创造的过程,本身就是一种乐趣——哪怕偶尔被它气到想砸电脑。

本文由卑钊于2025-10-09发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/22561.html