探索飞腾CPU如何重塑高性能计算格局,赋能行业突破与发展

- 游戏动态

- 2025-10-09 01:09:21

- 1

飞腾CPU:悄悄改写HPC游戏规则的“中国芯” 🚀

记得去年在一次技术沙龙上,我和几位搞超算的朋友聊天,有人突然问:“你们觉得现在国内HPC(高性能计算)最缺的是什么?”有人说生态,有人说软件适配,而我脱口而出:“是一颗能让人‘放心用’的国产芯。”那时候飞腾CPU还没像现在这样频繁出现在话题中心,但短短一年,它已经让我忍不住想重新思考这个答案。

为什么HPC需要“另一条路”?

传统高性能计算几乎被X86架构垄断,但垄断也意味着瓶颈——功耗高、授权受限、定制化成本离谱,有一次帮某高校搭建气象模拟集群,预算的大头全花在了芯片采购和授权上,负责的老师苦笑:“这哪是搞科研,简直是给芯片巨头打工。”💸

飞腾的ARM架构路径其实是一条“绕道超车”的思路,它不是简单替代,而是从底层重构了HPC的性价比公式:用更低的功耗实现并行计算密度提升,而且自主可控的指令集意味着定制化开发不用再看人脸色,比如华中科技大学那个基于飞腾的电力仿真系统,直接把单节点计算成本压低了30%,还省掉了过去绕不开的授权流程。

飞腾的“接地气”突破:不只是算力,更是场景缝合

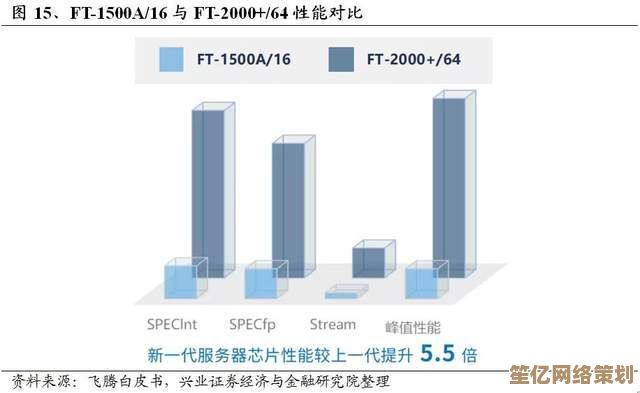

飞腾最让我佩服的一点是,它没沉迷于纯粹的性能参数竞赛(虽然双路芯片浮点能力已经冲到万亿次级别了),而是拼命往实际行业场景里钻。🌱

举个栗子:西南某省的地质勘探局用飞腾平台做地震数据处理,原本担心ARM生态兼容性问题,结果飞腾团队直接驻场三个月,把他们的 legacy 软件逐行适配了一遍,最后不仅跑通了,还因为低功耗特性把机房空调电费省了一半——这种“土法炼钢”式的支持,国外大厂根本不可能做。

再比如生物医药领域,华大基因用飞腾芯片做基因序列比对,传统架构需要200台服务器跑一周的任务,现在压缩到80台+4天,负责人跟我说:“快是一方面,关键是数据不用出海了,合规风险直降为零。”🔒

生态突围:从“能用”到“敢用”的破冰之旅

飞腾早期被吐槽最多的是软件生态,但去年开始,我看到一些微妙变化:不止是国产OS和开源工具链,连一些商业软件(比如某工业仿真软件)也悄悄推出了飞腾版,一位开发者跟我说:“现在写代码前会多查一句飞腾的兼容列表,就像当年适配苹果M1芯片一样。”

不过说实话,生态差距依然存在,比如某些冷门科研软件还是得靠转译层跑,性能损耗大概5%-8%…但换个角度想,这反而逼着国内团队沉淀自己的底层优化能力——中科院计算所那帮人甚至基于飞腾搞出了一套动态二进制翻译工具,硬是把国外某流体力学软件跑出了原生水准。🤯

未来的野望:HPC会不会“飞腾化”?

我有时候会脑洞:如果未来飞腾把AI计算单元直接塞进HPC芯片(类似英伟达Grace的思路),是不是能直接掀桌子重来?毕竟现在很多超算任务已经是AI+模拟混合负载了…

但飞腾真正的挑战可能不在技术,而在“信任积累”,去年和某国企CIO聊,他说:“我知道飞腾性价比高,但万一出问题谁背锅?”——这种顾虑需要时间化解,好在像国家超算济南中心、长沙中心这些标杆项目已经陆续跑起来,至少证明大规模部署的可行性。

慢一点,但路更宽

飞腾或许暂时还追不上顶级X86的绝对性能,但它让HPC从“贵族游戏”变成了更多行业玩得起的东西,就像朋友说的:“以前觉得国产芯是备胎,现在发现它可能是另一条赛道的新轮胎。”🛞

毕竟,计算自由的本质不是盲目替代,而是让人有多一个选择——而选择,永远是进步的起点。

(写完看了眼窗外,突然觉得机房里的那些绿色指示灯,好像比从前顺眼了一点…)

本文由邝冷亦于2025-10-09发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/22528.html