全面解读OA系统:如何通过数字化管理提升组织效率与流程优化

- 游戏动态

- 2025-10-08 04:30:41

- 1

全面解读OA系统:数字化管理如何让组织“跑”得更快更稳

每次听到“OA系统”这个词,你是不是也条件反射地想到打卡、审批、发公告这些琐碎操作?说实话,我一开始也这么想,直到三年前,我所在的一家传统制造企业硬着头皮上线了一套OA系统——起初大家骂声一片,觉得又是领导在“搞形式主义”,但半年后,连最顽固的生产车间主任都默默说了句:“这东西……还真能省点事。”

这让我开始重新思考:OA到底能做什么?它绝不止是一个电子化的盖章工具,而是组织用数字化的方式重新“梳理自己”的过程。

OA不是万能药,但用对了能治“大企业病”

很多公司上OA的初衷是“规范流程”,但往往忽略了流程是为“人”服务的,我曾经接触过一家金融公司,流程设置得极其复杂:一次采购申请要经过8个人审批,其中3个是“会签部门”(其实根本不懂业务),结果呢?员工宁愿自己垫钱也不愿走OA。

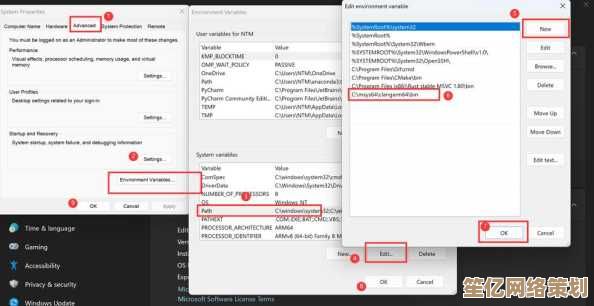

后来他们做了一件事:把审批环节砍到4个,并且允许申请人@具体负责人并设定截止时间,超时未处理?系统自动提醒并抄送上级,一个小改动,让采购周期从平均7天缩短到2天。

关键点在于: 数字化不是把纸质流程照搬到线上,而是通过数据反馈去发现冗余、僵化的地方,然后动手优化。

沟通成本降下来,信息透明度升上去

以前开会最常听到的话:“这个事我邮件发过啊!”“哪个群?我没看到啊!”——信息孤岛都是这么来的。

我们公司市场部曾用OA搭了一个“项目作战室”,所有相关文档、进度、讨论全部沉淀在同一个页面,甚至包括和外包设计团队的沟通记录也强制要求更新进去,一开始有人抱怨“多此一举”,但两个月后,新员工入职就能直接翻记录上手项目,项目经理也不再需要反复同步进度。

更重要的是,沉默的数据开始说话:哪个环节卡顿最多、哪些流程参与度低、哪些审批总是超时……这些数字不会骗人。

人性化设计比功能堆砌更重要

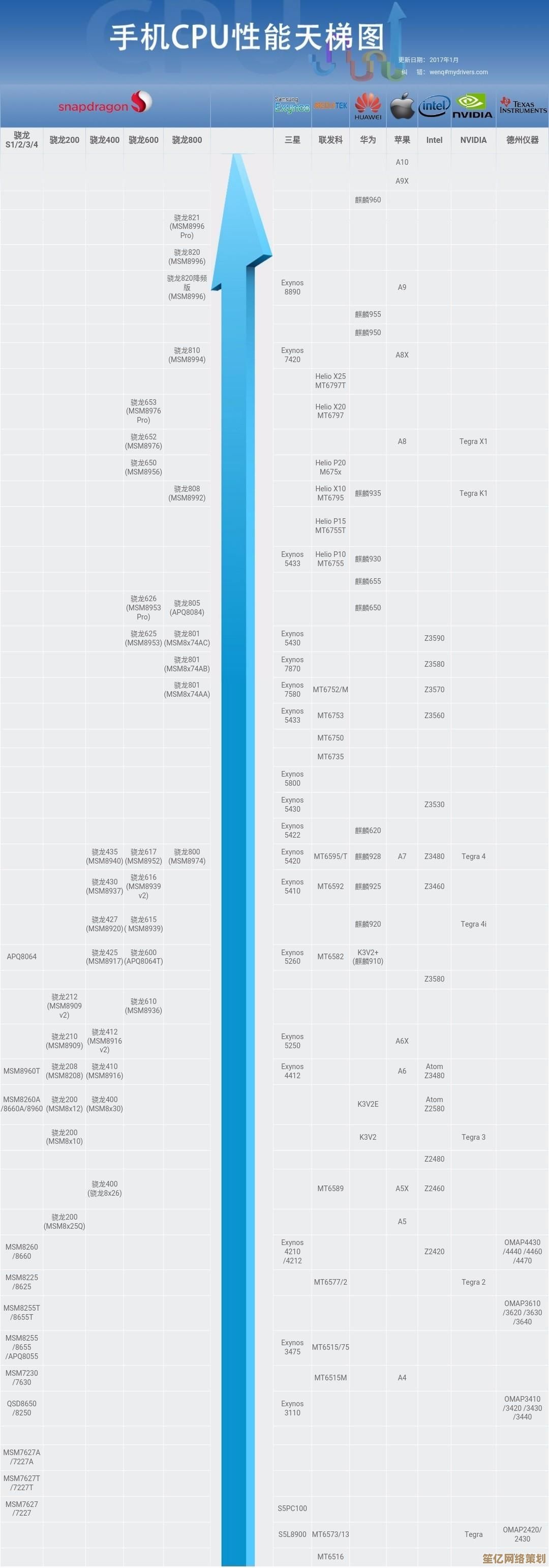

见过一些公司吹嘘自己的OA有200个功能模块,但员工最常用的只有打卡和请假,为什么?因为不好用,比如某国企的OA必须用IE浏览器且只能在内网登录,员工出差想批个流程还得找同事代操作——数字化了个寂寞。

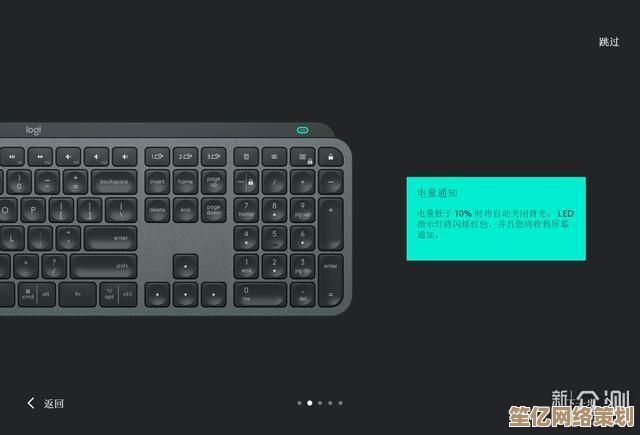

好的OA应该像“隐形助手”:能手机操作、能同步提醒、能灵活跳转,甚至更进一步,像我们合作过的一家互联网公司,把OA和腾讯文档、日历深度集成,预约会议时自动拉齐参会人空闲时间并生成纪要模板——技术反而在帮人减少决策负担。

我的纠结:数字化之后,人会更轻松还是更忙?

说实话,我也担心过,系统会不会把每个人变成“数字劳工”?每一步操作都被记录,每一分钟效率都被量化?但后来想通了:工具本身无善恶,关键看怎么用。

比如绩效考核,如果只盯着“OA日志里写了多少条工作记录”那就跑偏了,但如果是通过流程数据发现“A项目反复延期是因为跨部门协作效率低”,进而推动组织调整——这才是数字化的意义:让人更聚焦于解决问题,而非填表报数。

一些小建议(来自踩坑经验)

- 别追求大而全:从最痛的1-2个流程开始试点,比如报销或公文流转。

- 允许“不完美”上线:系统可以迭代,但拖延上线只会让旧问题持续发酵。

- 培训不是教点按钮:要告诉员工“为什么我们要用这个”,而不只是“怎么用”。

- 领导得带头用:如果老板自己都打印出来手写批条,这套系统迟早凉凉。

最后想说,OA系统更像一面镜子,照出组织真实的协作方式,它不会自动带来效率,但能逼着我们直面问题:是流程太复杂?权限太集中?还是部门墙太厚?

数字化从来不是终点,而是一个不断优化、试错、再调整的过程——就像我们公司那个车间主任后来说的:“现在让我回到纸单子时代,我反而不会干活了。”

或许这就是技术最好的状态:用得久了,成了习惯,成了常识。

本文由旁映寒于2025-10-08发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/22035.html