2002年显卡天梯图解析:如何推动当年电脑视觉领域的巨大飞跃

- 游戏动态

- 2025-10-07 23:21:31

- 1

2002年,我还在用着一台笨重的CRT显示器,机箱里嗡嗡作响的是一张NVIDIA GeForce4 MX 440,那时候我完全没想到,就是这些看起来粗糙的硬件,正在悄悄把“看得见”这件事从科幻拉进现实。

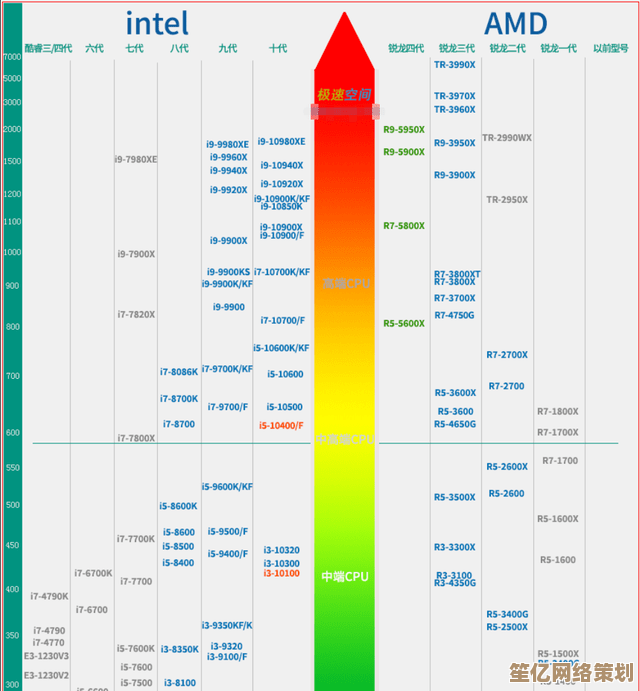

那年的显卡天梯图,现在回头看简直像一张刚出土的文物拓片——顶端是王者GeForce4 Ti 4600,ATI的Radeon 9700 Pro正准备掀桌子,而下面挤着一堆名字都快被遗忘的家伙:Matrox、S3、3dfx的残部……但就是这张图,背后藏着一场静悄悄的革命。

记得当时为了玩《魔兽争霸3》,我咬牙升级了Ti 4600,第一次看到单位阴影和动态光影效果时,我对着显示器傻笑了半小时,那不是单纯的“画质变好”,而是突然觉得游戏世界“活”了——光线会随着单位移动变化,水面的反光不再是一张贴图,这种视觉真实感,现在看稀松平常,但当时简直像有人把黑白电视换成IMAX。

真正推动领域飞跃的,其实是两个容易被忽略的技术细节:一是可编程着色器的雏形开始落地,二是抗锯齿和各向异性过滤从高端选项变成标配,以前显卡干的是“按固定路线涂色”的体力活,而从这一代开始,它学会了“思考”怎么渲染,我有个做医学影像处理的朋友当时激动地跟我说,他们实验室用Radeon 9700做血管3D重建,速度比专业图形卡快三倍——这帮搞研究的突然发现,游戏显卡居然能抢专业设备的饭碗。

当然也有荒唐事,记得某厂商吹嘘“支持8纹理同时渲染”,实际游戏里根本用不上,像是个厨子炫耀能同时炒八锅菜,结果顾客点的都是小炒,这些营销噱头现在看很好笑,但当时确实推动了厂商拼命堆料。

回头看2002年的天梯图,它最厉害的不是谁比谁多几帧,而是彻底打破了“图形只是游戏工具”的偏见,CG制作、地质模拟、甚至早期的神经网络实验都开始蹭游戏显卡的算力,我的大学导师当时念叨:“这玩意比我们实验室的SGI机器便宜十倍,性能还更强”——学术界和工业界的那堵墙,第一次被消费级硬件凿出个窟窿。

现在用着光追显卡看当年那些技术,就像用智能手机回味诺基亚贪吃蛇,但正是那些笨拙的像素抖动、那些暴力的性能堆砌,硬生生把视觉计算从“能看”推向了“看得真”,有时候我甚至觉得,后来DeepMind玩AI打游戏,根源说不定就在这群02年折腾显卡的疯子身上——毕竟让机器学会“看”,首先得有人让“看”这件事变得值得模仿。

(完)

本文由示清妙于2025-10-07发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/21910.html