解决无声故障:详细步骤与预防措施指南

- 游戏动态

- 2025-10-07 06:42:47

- 1

当问题悄悄发生,我们如何应对?

你有没有遇到过这种情况?设备突然不工作了,但没有任何提示音、没有报警灯、甚至屏幕一片漆黑——就像什么都没发生,但它确实“罢工”了,这种故障,我们通常称之为“无声故障”(Silent Failure),它不像那种大声报警、频繁弹窗的问题那样引人注意,却往往更危险、更难以排查。

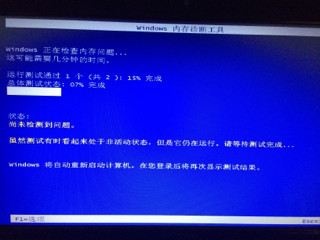

我最早接触这个概念,是在刚做运维工程师的那年,一台老旧的服务器突然宕机,但日志里几乎一片空白,监控系统也毫无反应,我们团队花了整整两天时间,才发现是一块内存条因为老化导致间歇性失灵——没有日志,没有警报,它只是“累了就歇一会儿”,那次经历让我意识到,无声故障的可怕之处在于,它不会主动告诉你“我出了问题”,而是默默积累,直到某一天彻底爆发。

为什么无声故障这么棘手?

想象一下,你家的电热水壶坏了,如果它发出“哔哔”声或者直接冒烟,你至少知道该修理或换新,但如果它只是某天开始烧水变慢,或者偶尔水温不够,你可能根本不会在意——直到某天早上急着冲咖啡时,才发现它彻底不工作了,这种“渐进式失效”正是无声故障的典型特征。

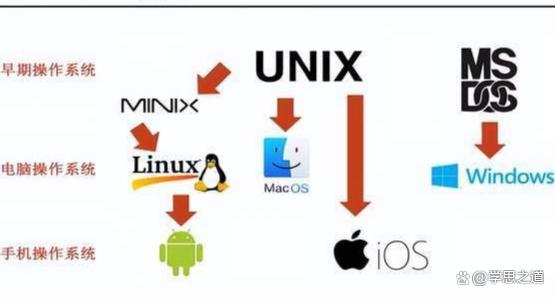

从技术角度来说,无声故障通常源于:

- 设计缺陷:系统或设备没有设计故障反馈机制,比如某些廉价传感器,损坏后直接停止输出数据,而不是报错。

- 软性故障:硬件性能逐渐下降(如硬盘坏道积累),但尚未触发阈值报警。

- 逻辑漏洞:代码中的边界条件未处理,导致程序“静默崩溃”,比如某个API接口在接收异常参数时直接返回空值,而不是错误提示。

如何一步步解决无声故障?

解决这类问题,不能靠“等它自己好”,也不能依赖常规的排查思路,你需要更细腻、更“人性化”的 approach,以下是几个我总结的步骤,夹杂着一些踩坑经验:

先别急着修,学会“听”沉默

silent failure 最骗人的地方是,它让你觉得一切正常,所以第一步反而是:主动怀疑,建立“健康基准”很重要——知道正常状态长什么样,我们之前有个数据库偶尔会慢一下,但监控显示CPU、内存都正常,后来我们开始定期对比查询响应时间的分布曲线,才发现某些事务偶尔会卡顿几秒——而这在常规监控里根本看不到。

埋点要多,但要聪明地埋

日志和监控点是我们的眼睛,但太多无效日志反而会掩盖问题,我们曾经在某个服务里加了大量Debug日志,结果真正出问题时,日志卷到几个G,根本找不到关键信息,后来我们改用“分层埋点”:核心链路必埋,边缘场景抽样记录,这样既控制体积,又保留关键线索。

引入“噪声检测”机制

这一点可能有点反直觉:故意制造一点可控的噪声,来测试系统是否真的健康,我们定期会模拟一些异常请求(比如故意传错参数)看服务是否按预期报错,如果它反而沉默吞掉了异常,说明故障处理逻辑出了问题,这就像医生用叩诊锤敲膝盖——没反应才是大问题。

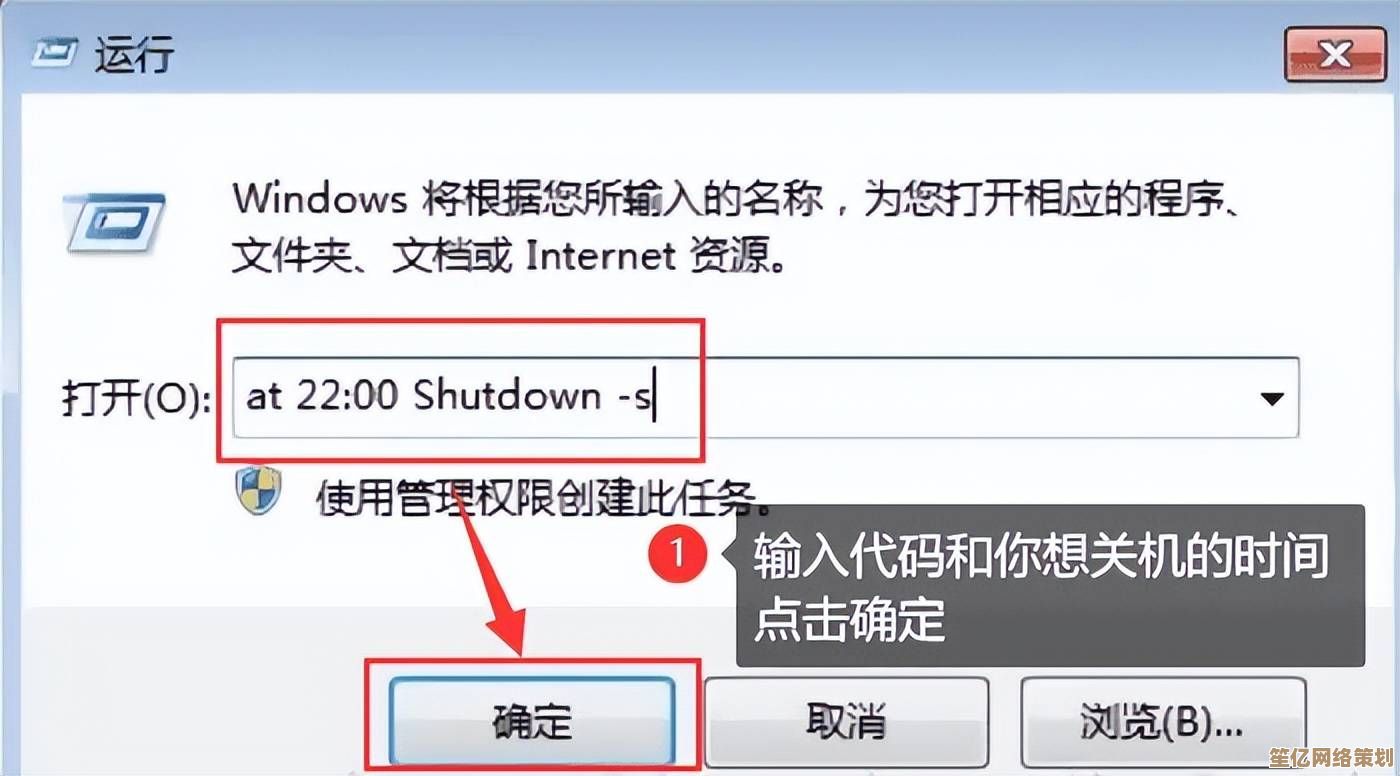

学会用时间轴倒推

无声故障很少是瞬间发生的,它们往往有前兆,我们团队现在会用时间轴工具(比如ELK链路上钻)回溯故障前72小时的所有操作:代码发布、配置变更、甚至运维人员的登录记录,有一次就是因为发现某次部署后,日志量突然减半(本该报错的请求被误吞了),才定位到一个兼容性bug。

人性化设计:让系统会“喊疼”

这是我个人特别坚持的一点:任何系统都应该有“降级反馈”,哪怕不能正常工作了,也要用最后一点力气告诉用户“我不行了”,我们的应用现在如果崩溃,会尝试先发一条MQ消息再退出;硬件设备也会在电压过低时闪一下指示灯——哪怕之后马上断电。

预防:别等坏了才想起来保养

预防无声故障,比解决更关键,除了常规的监控加固(比如多维度健康检查、心跳机制),我还特别推荐两点:

- 定期做“故障注入”:比如随机拔掉某个副本节点的网线,看系统是否会自动告警而非静默切换(或者不切换),这就像消防演练,练多了才知道哪里会掉链子。

- 给系统留点“冗余的诚实”:有些模块你明知道平时用不到,但还是要让它定期自检并汇报结果,比如某块硬盘只是做备份,但每周应主动做一次坏道扫描并生成报告——看不见的地方才是最脆弱的。

最后想说,对付无声故障,技术手段固然重要,但更重要的是培养一种“疑神疑鬼”的职业习惯,每次系统看起来过于安静时,我心里都会嘀咕一句:“这哥们儿是不是又憋着什么坏呢?”——这种略带偏执的警觉,可能才是我们最后的防线。

毕竟,最可怕的从来不是问题本身,而是它明明存在,我们却一无所知。

本文由钊智敏于2025-10-07发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/21511.html

![[QQ注册]全新流程,简单操作即可完成QQ账号注册,安全高效](http://waw.haoid.cn/zb_users/upload/2025/10/20251007081517175979611717253.jpg)

![畅游[pp视频]海量优质片库,即刻解锁专属您的娱乐精彩时光!](http://waw.haoid.cn/zb_users/upload/2025/10/20251007080629175979558911807.jpg)