视频编解码技术的演进历程及其在多媒体领域的创新应用

- 游戏动态

- 2025-10-06 21:45:26

- 1

视频编解码的“进化论”:从像素块到无处不在的视觉革命

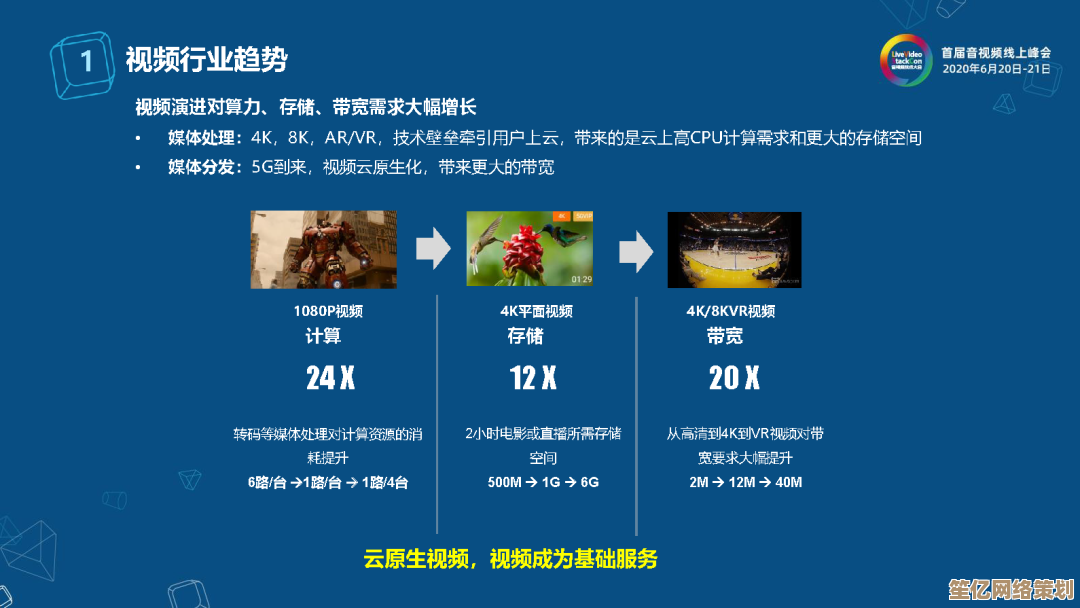

记得第一次在网上下载电影的时候,一个不到500MB的.avi文件,糊得像打了马赛克,音画还经常不同步,那时候哪会想到,十几年后,我们能在手机上无压力地看4K直播,甚至用VR聊天——这一切,背后其实是视频编解码技术那场“静悄悄的革命”。

视频编解码,说白了就是怎么把巨大的视频数据“压扁”再“还原”的技术,听起来枯燥,但它几乎重塑了我们体验世界的方式。

从“硬着头皮压”到“聪明地猜”:编解码思维的转变

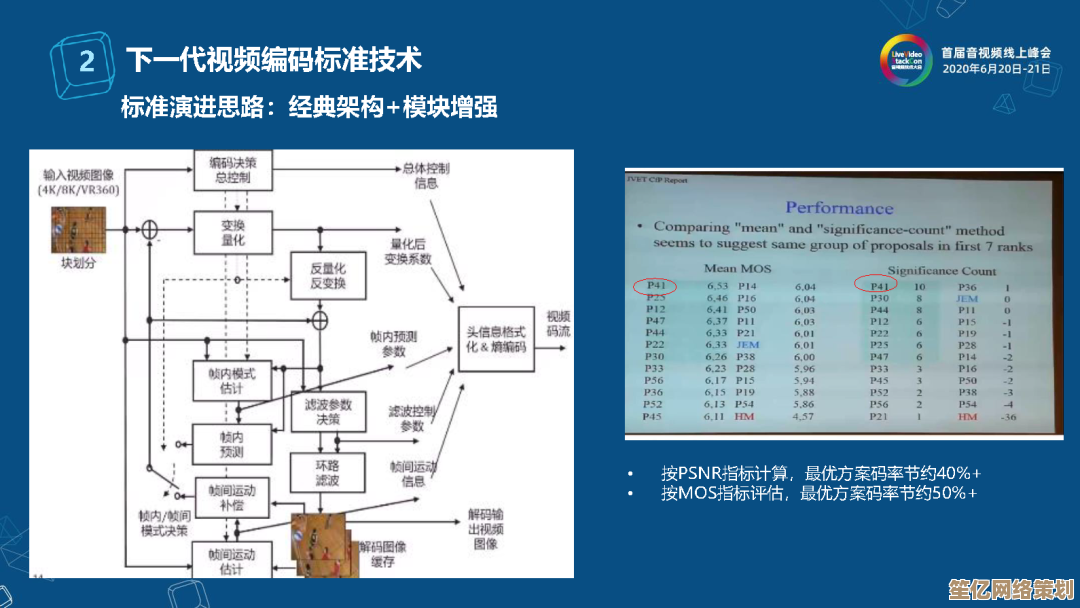

早期的编解码标准,比如MPEG-2(也就是DVD用的那种),基本思路挺朴素的:帧内压缩靠拆分成块(DCT变换),帧间压缩就简单参考前后帧,像是用蛮力把视频塞进窄窄的带宽通道里,效果勉强够用,但压缩率低,容易卡顿。

H.264/AVC的出现,像是一场“方法论革命”,它不再满足于“压得小”,而是开始“猜得准”,它用了更复杂的预测模式——不仅能参考前后帧,还能参考不同参考帧中的小块区域,甚至允许双向预测,这就像拼乐高时不再只会照着图纸一步一步搭,而是开始推测“你下一步大概要拼这块吧?我先给你准备好”。

我印象深刻的是,大概2010年左右,很多视频网站开始从Flash默认的VP6转向H.264,同样一个视频,清晰度没降,但加载速度快了一倍还不卡,那是我第一次直观感受到:编码算法省下来的每一比特,真的能转换成用户体验。

开源、开放与巨头战争:VP9、AV1与H.265的“乱局”

技术演进从来不只是技术问题,还是商业博弈,当H.264通过专利池模式赚得盆满钵满时,Google带头搞起了VP9——完全免费,后来,连亚马逊、Netflix这些不想交专利费的大公司都坐不住了,联手搞出AV1。

说实话,AV1推广初期其实挺“理想主义”的,编码速度慢到离谱,一台服务器一晚上可能就压几部片子,但谁都知道,只要硬件跟上来,免费开放的算法迟早是王道,果然,现在不少电视、手机芯片开始支持AV1硬解,YouTube、B站也陆续用上了。

而H.265(HEVC)呢?技术更先进,但专利池乱成一锅粥,大家也不知道该给谁交钱、交多少,我采访过一家小公司的技术负责人,他说:“我们不是不想用HEVC,是律师费比研发费还贵。”你看,有时候技术赢了,但商业输了。

不只是“看视频”:编解码如何潜入我们生活的毛细血管

很多人觉得编解码就是让视频更清晰,但其实它的应用早就溢出到其他领域了。

疫情期间的远程医疗,很多医院开始用低延迟编码传输手术直播,专家可以实时指导偏远地区的医生,这要求编解码不仅压缩率高,还必须保证极低的延迟和容错——丢一帧可能是血压数据,也可能是手术刀的位置。

再比如,自动驾驶中的视频分析,车载摄像头源源不断产生数据,不可能全部上传到云端——网络顶不住,延迟也更危险,于是需要在边缘端先用轻量编码压缩,再提取关键信息(比如障碍物、交通标志)。这里的编解码,已经不是为人眼服务,而是为AI的眼睛服务。

甚至,游戏领域也变了,云游戏平台像GeForce Now或XCloud,本质是“视频流”:你在本地玩,实际游戏却在云端运行,再把实时画面压成视频流传给你,编解码的延迟和画质,直接决定了你会不会晕3D或者被敌人一枪爆头。

一点不成熟的感慨:我们可能再也回不到“原始视频”时代了

有时候我会想,如果有一天所有编解码技术突然消失,我们可能连一天都撑不下去——视频平台崩盘、监控系统失明、视频会议中断……但我们却很少意识到它的存在。

好的技术就是这样:越成熟,越隐形。

但另一方面,我们也失去了某些“原始”的体验,现代编码算法为了效率会丢弃很多人眼不敏感的信息——某种程度上,我们看到的早已不是“真实”画面,而是算法认为“最适合人眼”的版本,这算不算一种数字时代的“缸中之脑”呢?偶尔胡思乱想到这儿,会觉得有点可怕。

编解码可能会进一步与AI融合:比如基于神经网络的编码(NVC)正在实验室里成熟,它可能不再依赖块匹配,而是靠深度学习去“理解”画面内容,只传递“语义信息”,到那时,或许我们传输的就不再是像素,而是“概念”了。

但无论怎么变,核心始终没变:用更少的比特,表达更丰富的世界——而这大概就是工程师们永恒的浪漫吧。

本文由务依丝于2025-10-06发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/21298.html