刻录光盘:实现数据与媒体文件长期安全备份的可靠存储方案

- 游戏动态

- 2025-10-06 20:27:27

- 1

数据备份里的“老派硬汉”

记得几年前搬家的时候,我从床底下拖出一个积灰的纸箱,里面全是大学时代刻录的CD和DVD,有些标签已经褪色,盘面上还有几道细微的划痕——但插进光驱,居然每一张都读出来了,那一刻的感觉,有点像突然翻到一封十年前没寄出的信:内容没变,情绪还在,只是世界早已天翻地覆。

如今我们习惯了云存储、移动硬盘甚至NAS,但很少有人再提起刻录光盘,它像个被时代甩在后头的“老技术”,沉默、笨重,还有点“土”,但奇怪的是,在我经历了几次硬盘突然暴毙、云端服务突然限速甚至某天发现免费网盘悄悄关了服务之后,我反而重新捡起了刻录光盘这个老办法。

为什么我仍然信任光盘?

很多人说光盘过时了,是的,它慢,不能随时修改,容量也比不上现在一块巴掌大的固态硬盘,但它的好处也恰恰藏在这些“缺点”里:一旦刻录完成,数据就无法被篡改,你不会一不小心拖个垃圾箱就删掉重要内容,也不会因为中了病毒就整盘瘫痪,它是一种“写死”的存储,反而有种笨拙的可靠感。

我有个朋友是做民间音乐采集的,常年跑山区录老歌谣,他最早用硬盘备份,结果有次在贵州乡下淋了雨,三个硬盘同时报销,差点哭出来,后来他改用光盘+防水盒的土办法,每录完一批就刻两张盘,一份随身,一份寄回家,他说:“虽然麻烦点,但我知道哪怕十年后我再打开,声音还是那个声音。”

这不是什么高科技逻辑,而是一种很朴素的安心——你知道那个东西就在那儿,物理性地存在着,不依赖任何账号、密码、电量和网络信号。

但光盘也不是万能的…

光盘备份也有它的问题,首先不是所有光盘都靠谱,街边买的杂牌CD-R,可能放两年就读不出来了,我自己吃过亏:以前贪便宜批了一桶某不知名品牌的DVD,结果半年后陆续开始报错,最后能读出来的不到一半。

所以后来我只认几个老牌子,比如威宝(Verbatim)、索尼(Sony),而且会刻意买“归档级”光盘——贵是贵点,但厂商承诺能放几十年,这有点像买红酒,你得挑产地和年份,不能随便拎一瓶就指望它陈年。

还有一点是硬件依赖,现在好多新电脑根本不带光驱了,你得额外买个外接的,我有次想读一张老照片盘,翻箱倒柜才找出一个十年前的古董USB光驱,插上去居然还能用……但谁能保证五年后还有驱动兼容?

所以我的策略是:多重备份,光盘只是其中一环,重要文件我会同时存云端、移动硬盘和光盘,光盘更像是最后一层防线——哪天其他都崩了,至少我还能摸着那张实实在在的碟片,告诉自己“底稿还在”。

怎么刻录才不容易翻车?

如果你也想试试光盘备份,别急着开工,有些细节挺影响寿命的:

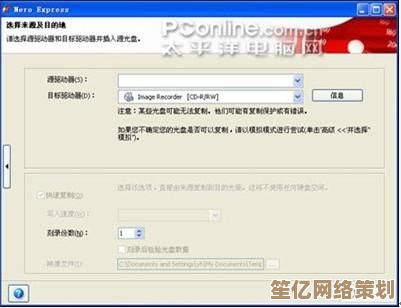

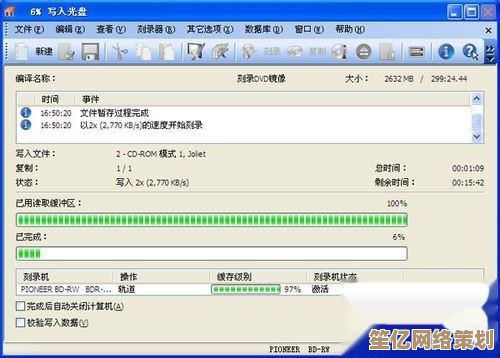

- 低速刻录:速度不是越快越好,我习惯用最低速(比如8x而不是24x),虽然耗时,但刻出来的数据更稳定,误码率低。

- 选对格式:音乐用CD-R,视频用DVD-R或BD-R(蓝光),大容量数据优先考虑蓝光(一张能存25G以上),不要用可重写盘(RW)做长期备份,它们的稳定性不如一次写入盘。

- 标签别乱贴:很多人喜欢在盘面上贴标签纸,但其实这会影响光盘转动平衡,甚至腐蚀涂层,最好用油性软笔直接轻写,或者买可打印的光盘用打印机喷墨。

- 存放要避光防潮:别学我以前随便堆在纸箱里,现在我用防潮箱+避光盒,温度尽量保持稳定,潮湿和日照是光盘两大杀手。

结尾有点私心的坦白

我知道,推荐光盘在今天听起来有点“复古”,甚至固执,它不适合天天要改的临时文件,也不能秒传到手机上看,但当你真的有一生不想丢的照片、舍不得的家庭录像、写了三年的书稿……你可能也会想找一个“不会消失”的地方安放它们。

光盘像那个话不多但永远接得住你的老朋友,它不智能,不酷,但你知道紧要关头,它总在那儿。

也许再过十年,光盘也会像当年的软盘一样彻底退出舞台,但至少此刻,我仍然愿意隔段时间就坐下来,打开刻录机,听着它嗡嗡作响地把记忆一点点烙进那片反光的塑料里——像一种笨拙的仪式,提醒自己:有些东西,值得用最踏实的方式留下来。

写这篇文章时,我桌边还放着一叠还没刻完的蓝光碟,其中一张标记着“2023-家庭影像”,等着我抽空处理好最后一段视频,慢慢来,不急,反正时间还长。

本文由瞿欣合于2025-10-06发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/21266.html