从酷睿Ultra到锐龙AI:7月笔记本处理器天梯图展现技术进化与品牌对决

- 问答

- 2025-09-25 20:33:29

- 1

酷睿Ultra vs 锐龙AI:这场芯片战争,谁在真正讨好你的笔记本?

七月的热浪席卷而来,笔记本市场也迎来了一场没有硝烟的技术对决,我盯着手里那台三年前买的"老古董",风扇又开始发出不堪重负的哀鸣——是时候看看这场处理器大战到底谁能给我的下一台笔记本带来真正的改变了。

性能不再是唯一战场

记得去年帮表弟选笔记本时,我们还在一味比较Cinebench跑分,但今年这场酷睿Ultra和锐龙AI的对决,突然让我意识到芯片战争已经转向了更微妙的领域,英特尔把神经处理单元(NPU)硬塞进酷睿Ultra时,很多人(包括我)还在嘀咕:"这玩意儿真用得上吗?"直到我在星巴克看到一个设计师用搭载酷睿Ultra的轻薄本实时渲染3D模型,而电脑只是温温的——我那台i7的游戏本此刻恐怕已经能煎鸡蛋了。

AMD这边更绝,直接把"AI"写进了产品名,锐龙AI 300系列发布会上,那个能实时翻译40种语言的演示确实惊艳,但我更在意的是他们悄悄解决了一个痛点:终于把待机功耗压下来了,上周借了同事的锐龙AI笔记本试用了三天,忘记充电后居然还能撑过一场两小时的线上会议——这对常年找插座的我简直是魔法。

真实世界的较量

抛开实验室数据,现实使用中的差异才有趣,我那位做视频剪辑的室友坚持认为酷睿Ultra的Quick Sync在导出H.264时快得"离谱";但常在咖啡厅写代码的学妹却发誓锐龙AI的续航让她"再也不用和插座谈恋爱",这种分裂的评价本身就说明——没有完美的芯片,只有更适合的场景。

有个细节很能说明问题:两家都在狂吹AI性能,但实际体验却大相径庭,英特尔的AI加速更偏向创意工作,比如Adobe全家桶里的那些神奇功能;AMD则把宝押在了日常应用的智能化上,比如那个会根据使用习惯自动调节性能的算法,我试过用两台机器同时处理同样的照片批处理任务——酷睿Ultra确实快了几秒,但锐龙AI在连续工作两小时后依然保持低温的表现更让我心动。

选择的悖论

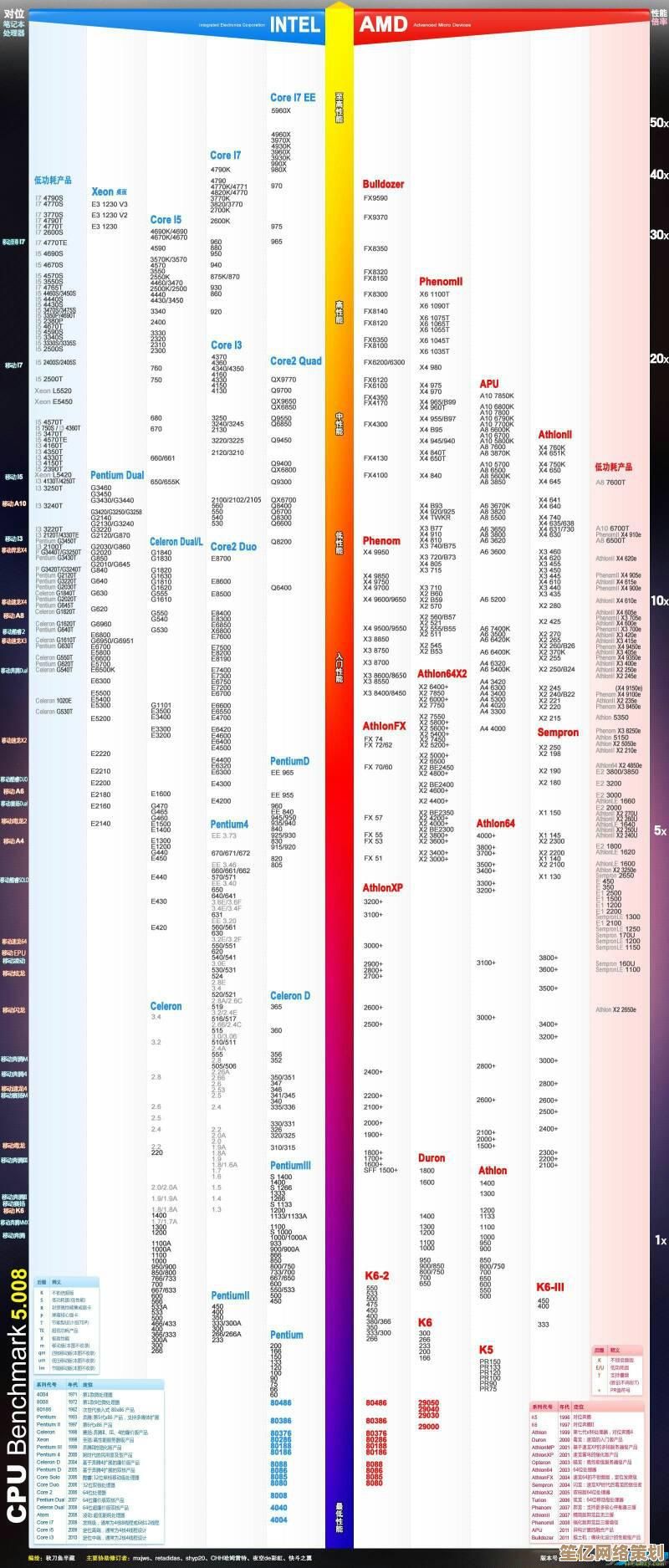

现在的问题是:我们真的需要这么多选择吗?作为一个普通用户,我突然怀念起那个只看i5还是i7的简单年代,现在的芯片型号复杂得让人头疼——酷睿Ultra 5 125H和锐龙AI 9 HX 370哪个更强?恐怕很多销售员都说不清楚。

但换个角度想,这种"混乱"恰恰是技术进步的表现,当芯片厂商开始认真考虑不同用户的实际需求,而不是一味堆砌主频和核心数时,受益的终归是我们这些使用者,只是希望他们下次命名产品时,能考虑下我们这些非极客用户的脑容量。

看着天梯图上那些密密麻麻的型号和跑分,我突然意识到自己可能永远找不到那台"完美"的笔记本,但至少,现在的选择比以往任何时候都更贴近真实的使用场景——无论是追求极致性能的内容创作者,还是只想安静码字一整天的文字工作者,都能在这场技术进化中找到属于自己的答案。

或许这就是科技最美好的样子:不是冷冰冰的参数竞赛,而是让机器越来越懂得适应人的节奏,至于我?可能还会再观望一阵子——毕竟我那台老伙计虽然吵了点,但还没到完全罢工的地步,不过下次换机时,我大概会先问问自己:最常使用笔记本的场景,到底是插着电源的视频剪辑,还是窝在沙发里的深夜码字?答案自然会指向不同的芯片阵营。

本文由瞿欣合于2025-09-25发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/9916.html