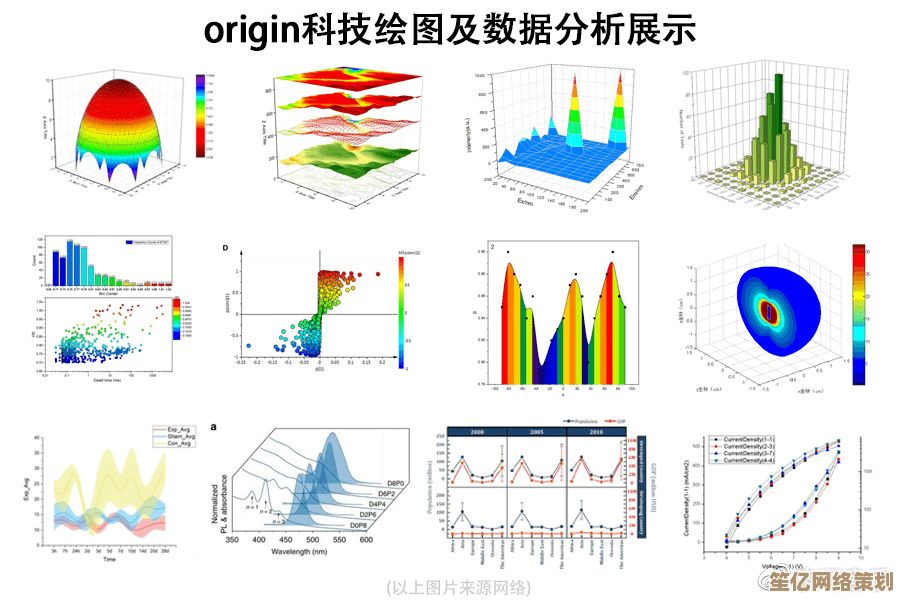

Origin软件高效应用指南:揭秘强大功能背后的原理与实操技巧

- 问答

- 2025-09-24 04:03:33

- 1

Origin软件高效应用指南:揭秘强大功能背后的原理与实操技巧

说实话,我第一次接触Origin的时候,差点被它那90年代风格的界面劝退,但你知道吗?这个看起来"老古董"的数据分析软件,在我研究生阶段成了最可靠的伙伴——直到我发现了它那些藏在菜单深处的"超能力"。

为什么Origin总让人又爱又恨?

我实验室的师兄曾经说过:"Origin就像个脾气古怪的老教授,你得先摸清它的脾气。"这话太贴切了,它的学习曲线确实有点陡,但一旦掌握了核心逻辑,你会发现它处理数据的效率高得惊人。

记得我第一次用Origin做XRD图谱分析,花了整整三天才搞明白怎么批量处理数据,现在回想起来,要是当时知道下面这些技巧...

那些没人告诉你的Origin"黑魔法"

模板不是摆设,而是生产力核武器

大多数人创建图表都是从零开始,这太浪费时间了,我有个习惯——每完成一个满意的图表,立刻保存为模板,听起来简单吧?但关键在于分类管理。

我在电脑里建了个"Origin模板库",按实验类型分门别类:XRD、FTIR、电化学...甚至细分到"Nature风格""RSC风格"这样的期刊格式,上周帮学妹改论文,直接从库里调出ACS模板,5分钟搞定格式调整,她看我的眼神都变了。

LabTalk脚本:自动化操作的秘密通道

这里要坦白,我编程很烂,但Origin的LabTalk脚本根本不需要你是编程高手,比如这个我常用的批量导出脚本:

for(i=1;i<=%C;i++){

page.active=%C;

expGraph type:=png width:=800 height:=600 fname:="D:\Data\Image"+$(i)+".png";

}把它存为".ogs"文件,下次需要导出几十张图时,双击运行就完事了,我第一次用这个脚本时,省下了原本需要手动操作两小时的工作量。

图层管理:混乱数据的救星

处理多组数据时,你是不是也经常被重叠的曲线搞疯?Origin的图层管理能力被严重低估了,我的独门技巧是:

- 按住Alt键拖动可以精确对齐图层

- 右键图层→"Layer Contents"可以快速调整叠放顺序

- 使用"Extract to Layers"功能能把混乱的数据自动分到不同图层

上周处理一组共30条的CV曲线,用这个方法10分钟就整理得清清楚楚。

从我的翻车现场学到的教训

不是所有经验都光彩,去年投稿前夜,我自信满满地用Origin做了20多张图,结果...

字体悲剧:所有图中的字体在主编电脑上全变成了乱码,后来才知道,Origin默认使用系统字体,现在我的标准操作流程里永远多一步:"导出前转换为基本字体"。

颜色灾难:精心搭配的渐变色在黑白打印后完全无法区分,这个教训价值连城——现在我一定会用"Print Preview"检查灰度效果。

你可能不需要那么"高级"的功能

看到网上那些炫酷的3D图表教程,别急着学,根据我帮30+同学解决问题的经验,90%的科研需求用不到这些,先把这些基础但实用的技能点满:

- 数据分段拟合:右键→"Mask",然后分段拟合,比硬套一个方程靠谱多了

- 误差棒的正确姿势:不是所有误差都适合用标准差,搞清楚你的数据特性

- 智能坐标轴:双击坐标轴→"Scale"里勾选"Auto after %",让Origin自动调整范围

最后一点心里话

用了五年Origin,我最大的感悟是:软件再强大也只是工具,有次为了一个"完美"的图表折腾到凌晨三点,第二天导师却说:"数据本身够好,简简单单的图就行。"

现在我做图的哲学是:能用散点图说清楚的,绝不用3D曲面;能单色表达的,不搞彩虹渐变色,毕竟,我们追求的是清晰传达科学发现,不是图表选美大赛。

你说是不是这个理?

本文由酒紫萱于2025-09-24发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/8148.html