徕卡相机天梯图:解析摄影艺术的巅峰层级与创作之道

- 问答

- 2025-09-24 00:36:28

- 1

解析摄影艺术的巅峰层级与创作之道

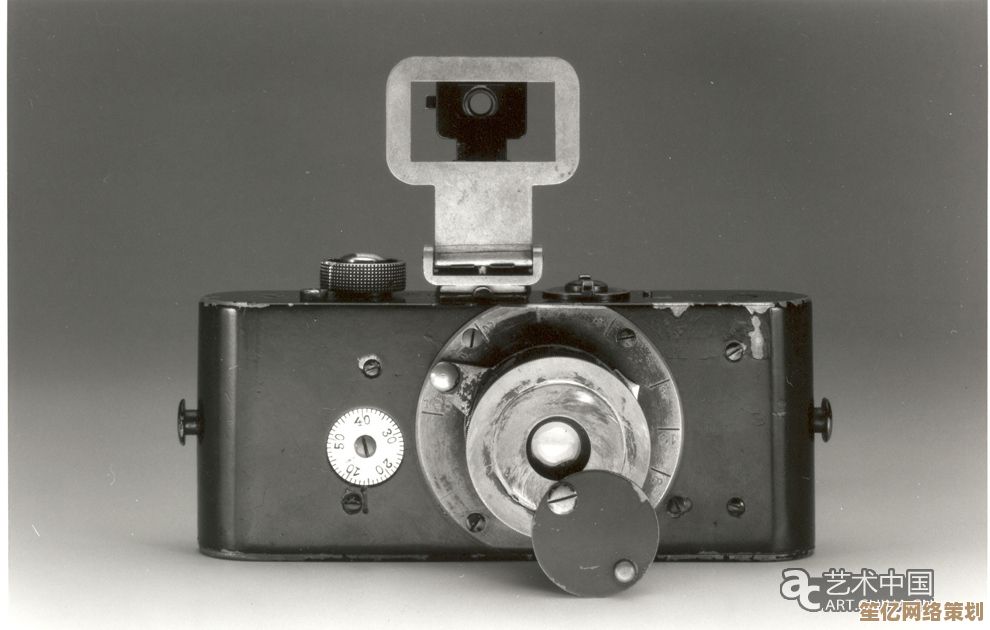

摄影圈里总有些东西被神化,徕卡就是其中之一,有人说它是“相机界的劳斯莱斯”,也有人说它不过是“镀了金的旁轴玩具”,但不管你怎么看,徕卡确实在摄影史上占据了一个独特的位置——它既是工具,也是符号,甚至是一种信仰。

今天我想聊聊“徕卡相机天梯图”——不是那种冷冰冰的参数对比,而是从实际使用、创作体验,甚至某种玄学的角度,去拆解徕卡相机的层级,以及它们如何影响摄影的“道”。

第一层:工具党——M Typ 240、Q2

这一层的人把徕卡当工具用,理性得可怕,他们买M240是因为它比M10便宜,但画质依然能打;选Q2是因为它比索尼A7系列更有“逼格”,但自动对焦还算靠谱。

我认识一个街头摄影师,他用M240拍了五年,机身磕得掉漆,但从不抱怨,他说:“徕卡的好处是,它让你忘记参数,只管构图。”这话有点道理,但也很“徕卡式自我安慰”——毕竟,用富士X-Pro3也能达到类似效果,只是少了那块红标。

第二层:情怀党——M6、M3

到了这一层,相机不再是工具,而是“时光机”,M6的过片扳手声、M3的纯机械结构,甚至取景器里的眩光,都成了仪式感的一部分。

有个朋友收藏了三台M3,每台都配不同镜头,他说:“数码机十年后就是电子垃圾,但M3一百年后还能用。”这话浪漫,但也暴露了一个问题——很多人买徕卡不是为了拍照,而是为了“拥有”,他们拍得少,摸得多,相机成了文玩。

第三层:玄学党——Noctilux、APO镜头

Noctilux 0.95的粉丝会说:“它的焦外有‘立体感’。”APO镜头的拥趸则会强调:“它的色彩科学无法复制。”这些说法有没有道理?有,但也不完全有。

我曾借过一支Noctilux,拍了一周,结论是:它确实特别,但90%的场景下,Summilux 1.4也能做到类似效果,还轻便得多,可玄学党不在乎,他们要的就是那10%的“不可替代性”——哪怕为此多花五万块。

第四层:创作党——M10 Monochrom、SL2

这一层的人是真的在用徕卡创作,M10 Monochrom只有黑白,但它的影调层次让其他相机望尘莫及;SL2看起来像“徕卡版索尼”,但它的色彩科学确实独树一帜。

我见过一个摄影师用M10 Monochrom拍人像,成片像古典银盐照片,皮肤质感近乎油画,他说:“这不是技术问题,是徕卡的‘性格’在影响成像。”这话有点玄,但如果你用过,你会懂那种微妙的差异。

第五层:虚无党——徕卡限量版、联名款

到了这一层,相机已经脱离了摄影本身,徕卡和爱马仕联名的M10-P,售价20万+,但传感器和普通版完全一样,买它的人可能一辈子不会按几次快门,但这不重要——重要的是,它成了身份的象征。

我曾在一个展会上摸过徕卡“钛合金限量版”,手感确实好,但一想到价格,瞬间觉得手里的M240更香。

徕卡的“道”是什么?

徕卡的天梯图,其实是一条从“实用”到“虚无”的路径,你可以用它拍出伟大的照片,也可以把它供在防潮箱里当理财产品,但它的真正价值,或许在于它迫使你思考:摄影对你来说,到底是什么?

是记录?是表达?还是某种自我满足的仪式?

(完)

本文由酒紫萱于2025-09-24发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/7996.html