沉浸于纯净音质:探索FLAC无损音乐带来的极致听觉盛宴

- 问答

- 2025-09-23 18:03:36

- 2

探索FLAC无损音乐带来的极致听觉盛宴

你有没有过那种瞬间——戴上耳机,按下播放键,然后整个人被音乐包裹住的感觉?🎧 不是那种被压缩得干瘪的MP3,而是FLAC,那种几乎能让你听见歌手呼吸声的无损格式,我第一次真正意识到它的存在,是在某个深夜,偶然点开了一首老歌的高清版本……

MP3 vs. FLAC:一场听觉的降维打击

以前我一直觉得320kbps的MP3已经够用了,毕竟大多数人(包括我)都是用AirPods在路上随便听听,直到某天,朋友硬塞给我一个FLAC版本的Pink Floyd《The Dark Side of the Moon》,说:“你用个好点的耳机试试。”

结果?🤯

开头的心跳声不再是“咚——咚——”,而是能听出鼓膜震动的细微纹理;David Gilmour的吉他不再是一团模糊的噪音,而是能清晰分辨每一根弦的颤动,那一刻我才明白,原来我以前听的,都是音乐的“影子”。

为什么FLAC这么“毒”?

FLAC(Free Lossless Audio Codec)最大的特点就是无损压缩,也就是说,它不会像MP3那样为了节省空间而砍掉高频和低频的细节。🎶 举个例子:

- MP3:像把一幅油画拍成手机照片,颜色还在,但笔触的层次全没了。

- FLAC:像是站在画前,连颜料的厚度都看得一清二楚。

代价就是文件体积大了好几倍,一首3分钟的MP3大概5MB,而FLAC可能要到30MB+,但如果你真的在乎音质,这点硬盘空间算什么?💾

我的FLAC入坑时刻

有一次,我在二手市场淘到一个老旧的Sennheiser HD600(对,就是那个传说中的“入门级”监听耳机),插上电脑,随手点开了Hans Zimmer《Time》的FLAC版本。

前奏的钟声不再是“叮——”的一声就完事,而是能听到金属撞击后的余韵在空气中缓缓消散;弦乐的铺陈也不再是“一片嗡嗡声”,而是能分辨出不同提琴组的交织,那一刻,我甚至有点眼眶发热——原来音乐可以这样有血有肉。🎻

FLAC的“不完美”现实

FLAC不是万能的。

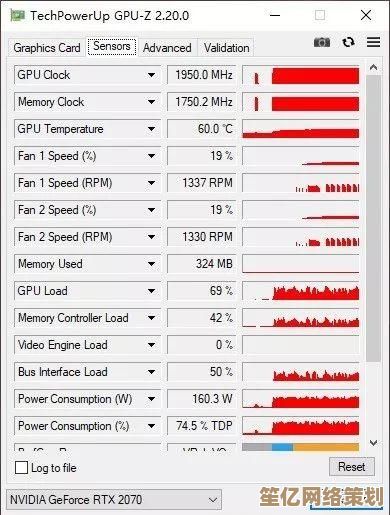

- 设备门槛高:你用手机外放听FLAC?那跟MP3没区别😅,至少得有个像样的DAC(数字模拟转换器)和耳机/音箱。

- 存储压力:如果你像我一样喜欢囤音乐,很快就会发现硬盘告急……(我已经在考虑买NAS了)

- 资源难找:不是所有平台都提供无损音源,有些甚至要付费购买高清专辑。

但即便如此,我还是回不去了,就像喝过现磨咖啡的人,很难再接受速溶的寡淡。☕

一场值得的听觉冒险

如果你还没试过FLAC,真的建议找一首你最喜欢的歌,找个安静的夜晚,用最好的设备听一次,也许你会发现,那些你听了无数遍的旋律,原来还藏着这么多你没听过的细节。

音乐不该只是背景噪音,而是一场可以沉浸的旅行。🚀

(P.S. 最近在疯狂收集70年代摇滚的FLAC版本,有什么推荐的吗?评论区见!)

本文由召安青于2025-09-23发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/7710.html