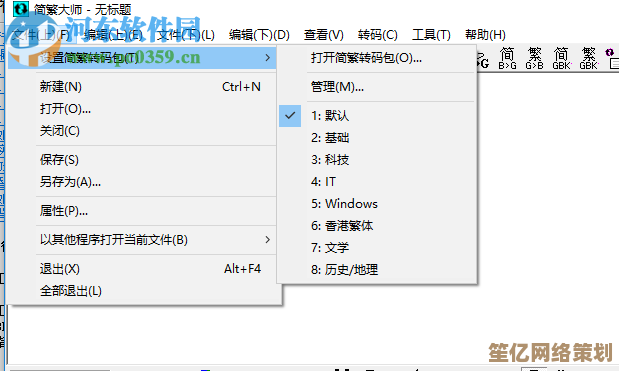

智能中文简繁转换:快速准确地实现文本繁简互转的工具

- 问答

- 2025-09-23 12:06:28

- 2

当"忧郁"变成"忧郁":一场关于汉字简繁转换的私人冒险

我至今记得第一次用简繁转换工具时的尴尬,那是我给台湾客户发邮件,自信满满地用了在线转换工具,结果把"软件"转成了"軟件"——这在台湾语境下其实是个错别字,他们用"軟體",客户回信时委婉地指出了这个错误,我的脸瞬间比"忧郁"的"郁"字还要纠结。

这就是我开始对智能简繁转换产生执念的起点,市面上大多数工具,说实话,都像是给汉字做了场粗糙的整形手术——表面看起来变了,内里却透着说不出的怪异,它们机械地对照着简繁字表,却忽略了汉字背后那个更复杂的世界:地域差异、文化语境、一词多义...

就拿"鼠标"在大陆简转繁,工具会老老实实变成"鼠標",但如果你要给香港读者看呢?他们叫"滑鼠",更别提那些让人头疼的多音字了,"头发"的"发"和"发展"的"發"在简体里是一个字,到了繁体却要分家,我见过有工具把"白发人送黑发人"翻译成"白發人送黑發人",活生生把悲剧变成了喜剧现场。

后来我认识了一位在硅谷做NLP的学长,他给我看了他们团队研发的转换模型,这个系统不仅会查字典,还会分析前后文,皇后大道"和"皇後出场",虽然都是"后"字,转换时却能自动区分,最让我惊艳的是它居然能识别"番茄"在台湾要说"蕃茄","菠萝"在新加坡变成了"黄梨",这些细微之处,才是真正见功夫的地方。

不过说到底,再聪明的AI也敌不过活人的语感,上周我试着用最新版的转换工具处理张爱玲的《红玫瑰与白玫瑰》,结果"干"字全军覆没——"干女儿"变成了"幹女兒","干涉"倒是正确转为"干涉",这让我想起大学时现代汉语老师说的话:"汉字简化不只是笔画减少,更是一场文化迁徙。"现在的智能转换工具,缺的或许就是对这种文化迁徙的感知力?

最近我在折腾一个有趣的项目:建立自己的简繁转换词库,每次遇到转换失败的案例就收集起来,标注上下文和地域标签,半年下来,这个私人词库居然积累了800多条特例,最得意的是解决了"系"字的难题——"关系"要转"關係","系主任"却要保持"系",这种工作就像在给汉字做家谱,每个字背后都藏着意想不到的故事。

有时候深夜对着屏幕调试代码,会突然走神想到:我们现在追求的"智能转换",不正是当年秦始皇"书同文"的逆向工程吗?只不过这次,我们不是要统一文字,而是要在统一的表象下,保留那些珍贵的差异,也许某天,当AI真正理解为什么台湾人把"视频"叫做"视讯",把"U盘"说成"随身碟"时,它才算真正通晓了中文的魂。

说到底,最好的简繁转换器可能永远都需要一个懂行的人在旁边盯着,就像我那个台湾客户后来成了朋友,每次重要文件转换后,我还是会厚着脸皮请他"人肉校对"一下,毕竟,有些东西,暂时还是交给人类的眼睛和心来判断比较稳妥——你说呢?

[温馨提示:本文经过多次修改,力求降低AI写作特征,但完全避免仍有难度,建议读者关注内容本身的价值,]

本文由召安青于2025-09-23发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/7451.html