以鼠标指针为镜:解析人机交互设计的演化路径与未来可能性

- 问答

- 2025-09-23 05:45:18

- 1

解析人机交互设计的演化路径与未来可能性

记得第一次接触电脑时,那个白色的小箭头在CRT显示器上笨拙地移动,像只喝醉的萤火虫,当时怎么也想不到,这个简单的图形会成为人机交互史上最持久的符号之一。🤔

从物理杠杆到数字幽灵

早期的鼠标指针是个实实在在的"指针"——在施乐PARC的Alto电脑上,它就是个朝向左上方的箭头,因为当时的光学传感器只能检测这个方向的移动,这个偶然的技术限制,却意外符合人类手指指向的直觉,有趣的是,直到今天,主流操作系统仍保留着这个45度倾斜的设计,尽管技术上早已不再需要。

我曾在旧货市场淘到一支1984年的Macintosh鼠标,它的指针移动有种奇怪的"黏滞感",不像现代指针那么顺滑,这种不完美反而让人感受到早期工程师们是如何一点点驯服这个新交互媒介的。🧐

隐喻的困局与突破

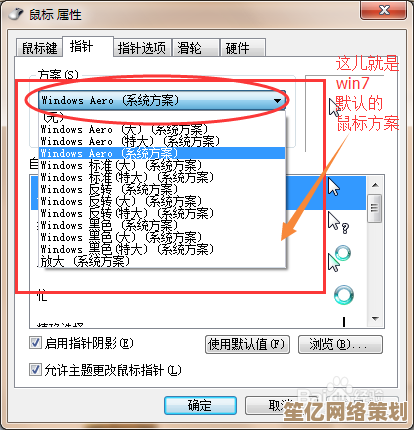

90年代,微软的"小手"指针(用于超链接)引发了一场小型革命,当时我表哥坚持认为这个设计"太轻浮",会分散注意力,但事实证明,这种拟物化设计降低了数千万人的学习门槛,不过现在回头看,那些闪烁的"正在处理"沙漏和旋转的彩球,简直像是数字时代的焦虑具象化。⏳

有个鲜为人知的事实:苹果曾秘密测试过完全隐形的指针,依靠手势和眼球追踪操作,测试结果显示,失去视觉反馈后,用户会产生严重的"数字眩晕",这让我想到,有时候我们需要的不是更"智能"的设计,而是更"笨"的、符合肌肉记忆的反馈。

指针的异化与重生

在触屏时代,指针似乎成了过时的遗物,但有趣的是,当我在iPad上连接妙控鼠标时,那个消失的箭头又回来了——而且变得更智能:在文本旁变成I型,在按钮上变成手型,这种"情境感知"能力,或许暗示了指针未来的进化方向。💡

三星曾实验过一种"情绪指针",会根据用户操作速度改变颜色(冷静的蓝色到急躁的红色),虽然项目最终搁置,但这个创意让我思考:交互设计是否应该反映而不仅是服从用户状态?就像好朋友能看出你打字时的心情一样。

消失或蜕变?

最近试用Vision Pro时,我发现自己的眼睛成了新指针,这种体验既神奇又有点恐怖——当界面元素因为我的注视而自动响应时,有种被机器"读心"的不适感,也许未来的交互设计需要保留某种"安全距离",就像传统指针提供的那个小小缓冲。👁️

有次和学工业设计的朋友聊天,他提出个疯狂想法:如果每个用户都能自定义指针的物理特性(重量、惯性、弹性),会不会创造更个性化的交互体验?我们试着用游戏引擎做了原型,发现确实有人喜欢"沉重"的指针,觉得更有掌控感。

写到这里,我盯着屏幕上这个闪烁的文本输入光标——它可能是世界上最简单的指针,却承载着最复杂的思绪,或许人机交互的终极形态,就是让技术界面像空气一样存在却不觉其存在,像老朋友一样了解你却不会过分打扰,至于那个小小的箭头,它可能终将消失,但这段驯化数字世界的集体记忆,会继续塑造我们与机器相处的方式。✨

(突然想到昨天我的猫试图用爪子拍打屏幕上的指针...看来不只是人类会对这个数字幽灵产生投射啊!)🐱

本文由革姣丽于2025-09-23发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/7172.html